建設の未来を創る 「スマートビルディング共創機構」が目指すものとは?

「スマートビルディング共創機構」とは?

近年、デジタル技術の進化や環境問題への関心の高まりを受け、建設業界でも変革が求められています。その中で「スマートビルディング」という新しい概念が注目されています。エネルギー効率や持続可能性、快適性を追求するこの考え方は、技術革新にとどまらず、環境や社会に幅広い影響をもたらす可能性を秘めています。ビル単体で成果を求めるのではなく、街区や集合施設全体でのスマート化を志向しています。

本コラムでは、その普及を目指し2025年3月設立予定の「一般社団法人スマートビルディング共創機構」の取り組みについて紹介します。

機構の概要

一般社団法人スマートビルディング共創機構(以下、共創機構)は、スマートビルディングの普及を目指す非営利団体です。設立の目的は、デジタル技術を活用して建物の運営や管理を効率化するだけでなく、建設業界全体の価値向上を図ることです。

この機構は、官民連携や企業間協力を促進するプラットフォームとしての役割が期待されています。大手建設会社やテクノロジー企業だけでなく、スタートアップや大学、自治体など多様なステークホルダーの参加が予定されており、技術開発から社会実装まで一貫してサポートする仕組みを提供していきます。

特に注目すべきは、建設業界の課題解決に向けた具体的な取り組みです。労働力不足や生産性向上、環境負荷の軽減といった課題を背景に、業界全体が抱える課題に対して包括的なソリューションを提供することを目指しています。

例えば、建設業界では、ゼネコンやデベロッパーといった主要なプレイヤーに向けて、デジタル化の取り組みをさらに積極的に進める必要があります。現在の大きな課題は、ビルごとにデータが分断される「サイロ化」であり、隣接するビルやエリア間でデータが共有できない状況です。この課題を解決するためには業界間の壁を取り払い、異業種との連携を強化し、新たな価値を共創する仕組みを構築することが求められています。

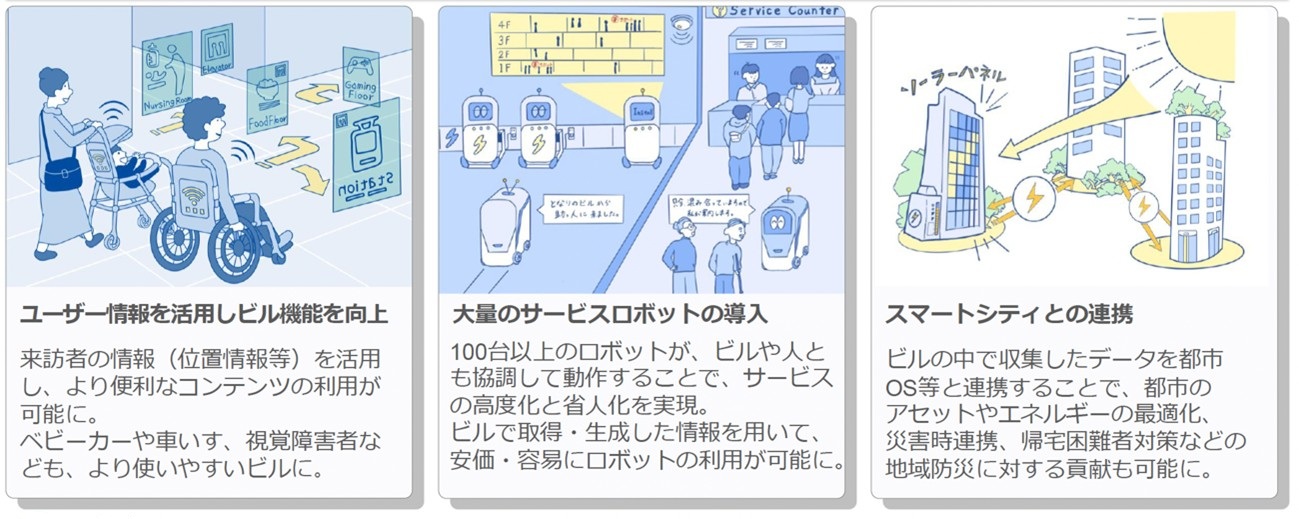

▼スマートビルディング共創機構が目指す、スマートビルディングの世界観

出典:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

設立に至った背景

政府が提唱するSociety 5.0※1の一環として、スマートビルディングは重要な取り組みの一つと位置づけられたこと、また民間企業からもスマートビルディングの推進は個社ではできず、国としての取り組みが必要との要請を受け、2019年にIPA(情報処理推進機構)がスマートビルディングに関する活動を開始しました。

まずは社会課題に対応する取り組みを民間から募集する「インキュベーションラボ」でスマートビルが2021年度のテーマとして採択され、議論を重ねた結果、スマート技術の重要性が確認され、2022年にはプロジェクト化されました。この中で、IPAは「スマートビルディングガイドライン」の制定や普及活動、また有識者を招いた将来ビジョンの検討なども行いました。

こうした活動を基に、スマートビルディングを推進する母体が必要との結論に至り、2024年に設立準備会を発足。当初は23社の有志企業からスタートし、現在では参加企業が100社を超える規模に成長しています。

国内の建設業界においては、高齢化による労働力不足や、気候変動問題、脱炭素社会への対応など多くの課題に直面し、これらの解決にはデジタル技術の活用やエネルギー効率の向上、再生可能エネルギーの導入が不可欠な状況となっています。また、スマートビルディングの普及には、設計や建設だけでなく、デジタル技術やエネルギー管理の専門知識を持つ多分野の連携が必要です。共創機構は、これらの分野を結びつけ、協力の場を提供することを目指しています。

※1:Society 5.0は、日本が提唱する未来社会のビジョンで、テクノロジーを活用して人間中心の持続可能な社会を実現する新しいモデル。狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(2.0)、工業社会(3.0)、情報社会(4.0)に続く「超スマート社会」を指し、AIやIoT、ビッグデータなどの先端技術を活用して課題解決と新たな価値創造を目指す。出典:内閣府

スマートビルディング共創機構の目指す姿

スマートビルディング共創機構は、Society 5.0の実現を視野に入れ、産学官のさまざまな立場のステークホルダーが参入することで新たな価値が生まれることを期待しています。従来の建設業界の枠を超え、これまで建物と直接関係がなかった分野にも広がる点にあります。

例えば、さまざまな業種がデータ連携を通じて建物と関わり、新しいサービスが生まれる可能性があります。こうした異業種のプレイヤーの参入が、スマートビルディングが持つ革新性の一つです。

例として挙げられるのは、色や健康に関連するデータを活用し、建物自体が利用者をモニタリングすることで、ウェルビーイング(心身の健康や快適性)をサポートする仕組みが考えられるのではないでしょうか。

これにより建物は単なる「空間」ではなく、利用者の健康や快適性を高めるためのアクティブな存在へと進化します。このような取り組みは、特定の企業や業界に利益をもたらすものではなく、公益性と公共性を大切にしながら、新しいビジネス機会を創出し、産業の振興と国際競争力の向上を目指すものといえます。

スマートビルディング共創機構のビジョン

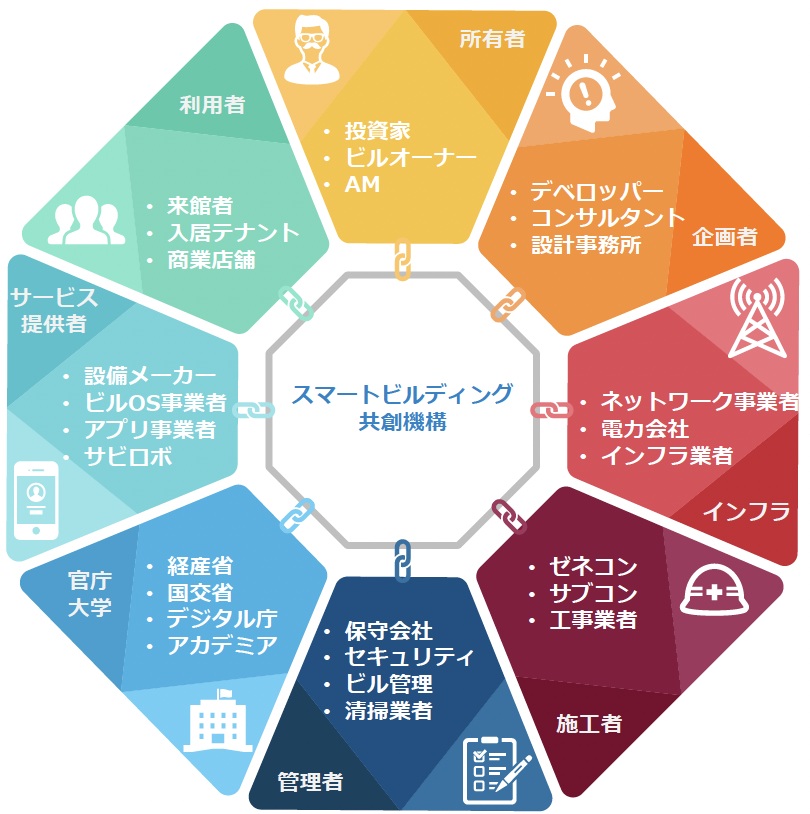

スマートビルディング共創機構は、所有者や企画者、インフラ事業者、施工者、管理者、官庁、大学、サービス提供者、利用者といった多様な関係者を繋ぐ役割を果たします。その目指す方向性は以下の通りです。

1.多様なステークホルダー参入による価値創造

新しい価値を生み出すとともに、特定の業種に偏らず、産学官が連携し、多様性を生かした環境を作ることで、業界の壁を越え、IoTやスタートアップ企業が参加しやすい仕組みを構築します。

2.デジタル完結なエコシステムによる新しい組織の形

デジタル技術を活用したエコシステムを形成し、透明性や公平性を担保します。このエコシステムの中で、オープンで活気に満ちた組織を作り、新しい発想や技術が次々と生まれる仕組みを整えます。

3.利害を超えた産業発展へのリーダーシップ

特定の企業や業界の利害を調整だけでなく、社会課題を解決するための先駆者として行動し、産業発展に向けたリーダーシップを発揮します。

4.政府機関や研究機関・アカデミアとの連携

規制緩和や優遇策の提言を行います。これにより、ウラノス・エコシステム※2との協力を深め、スマートビルディングに必要な基盤を支えます。

5.知識や技術の集積と普及

スマートビルディングを構築するための知識や技術を蓄積し、未来を担う若者への教育や普及活動を行います。この技術指導を通じて、次世代を支える人材を育成し、スマートビルディングの発展を加速させます。

※2:経済産業省が提唱する取り組みで、Society 5.0の実現に向けて、産学官が連携してデータ共有やシステム連携を進める仕組み。サイバー空間と現実空間を融合させ、人や物、取引の流れを効率化し、社会課題を解決することを目指す。出典:経済産業省

▼スマートビルディング共創機構のあるべき姿

建設業界への影響

スマートビルディングの普及は、多方面で大きな影響をもたらします。デジタルツインやBIM、AIの活用により、設計から施工、運用までのプロセスが効率化し、生産性の向上が期待できます。また、省エネルギー技術やAIを活用したエネルギー管理の自動化により、建設や運用コストが削減され、環境負荷の低減にも貢献します。さらに再生可能エネルギーの活用やカーボンニュートラル建築の実現が持続可能な社会形成を促進します。利用者の快適性や安全性の向上により、建物の資産価値も高まるため、業界全体にとって重要な意義を持つといえます。

また、これらの実現にはデジタル技術を活用できる高度なスキルを持つ人材の育成が不可欠です。デジタル技術の導入と活用を推進し、建設業界全体の競争力を強化するためにも、デジタル人材の育成に注力がより必要となるでしょう。

今後に向けて

スマートビルディング共創機構は、建設業界におけるDXの牽引役として、大きな期待を集めています。スマートビルディングは、技術革新や効率化にとどまらず、持続可能な社会の実現にも寄与する新しい価値基準を提供していく予定です。

今後、技術の進化や社会のニーズに応じて、スマートビルディングの重要性はますます高まるでしょう。本コラムを通じて、建設業界の未来やスマートビルディングの可能性について考えるきっかけになれば幸いです。

建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。

リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。

本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。

また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。