水素社会の実現に本気で取り組む 少数精鋭のエンジニアチーム『メグレナジー』

水素社会の実現へ

水素エネルギーの社会実装を加速化させようと、理化学研究所(理研)の研究会を発端として、再生可能エネルギーと水素を活用したエネルギー供給システムの企画、設計、エンジニアリングなどを手がける「メグレナジー」が2021年に設立されました。来るべき水素社会に向けて、どのような取り組みを進めているのか、同社代表取締役社長の図師 誠氏、経営管理部の田口 徹哉氏に、社会実装に向けた思いをお聞きしました。

再エネを世の中に「浹らせる(めぐらせる)」

メグレナジーは、理研「分散型水素システム・社会実装研究会」に参加している研究者や民間企業が、来るべき水素社会に向けて、技術をいち早く社会実装するため、合弁で設立しました。株主には、理研の研究者の他、街や建物への水素実装を目指すゼネコン、自動車部品メーカーなども名を連ねています。メグレナジーという社名は、再生可能エネルギーを世の中に浹(めぐ)らせる、という想いを込めた「浹(めぐ)る Renewable Energy」が由来となっています。

メグレナジーの社名ロゴ

水素利用をもっと身近に

同社が目指す社会実装は「実際の社会や日常生活に導入・適用され、その影響や効果が実感できる状態」をいいます。図師氏は「国が進める水素専用の供給インフラを整備するような大規模な施策の一方で、水素利用を『身近に実感できるもの』も必要ではないか、当社システムが「起爆剤」となり、水素需要を大きく喚起することができないかという問題意識がありました」と創業時の思いを語ります。「私たちの大きなミッションは、ボトムアップで水素需要を創出することです。将来に向けた先進事例としての取り組みではなく、実際に使える技術を、本気で社会実装させる強い想いをもっています」と続けます。

身近な場所で水素を活用したい、という強い思いから、社会実装の第一弾として、戸建住宅(あるいは同規模程度の建物)用の水素を活用したエネルギーシステムの開発に着手しています。

代表取締役社長 図師 誠 氏

代表取締役社長 図師 誠 氏

水素は脱炭素社会のキーアイテム

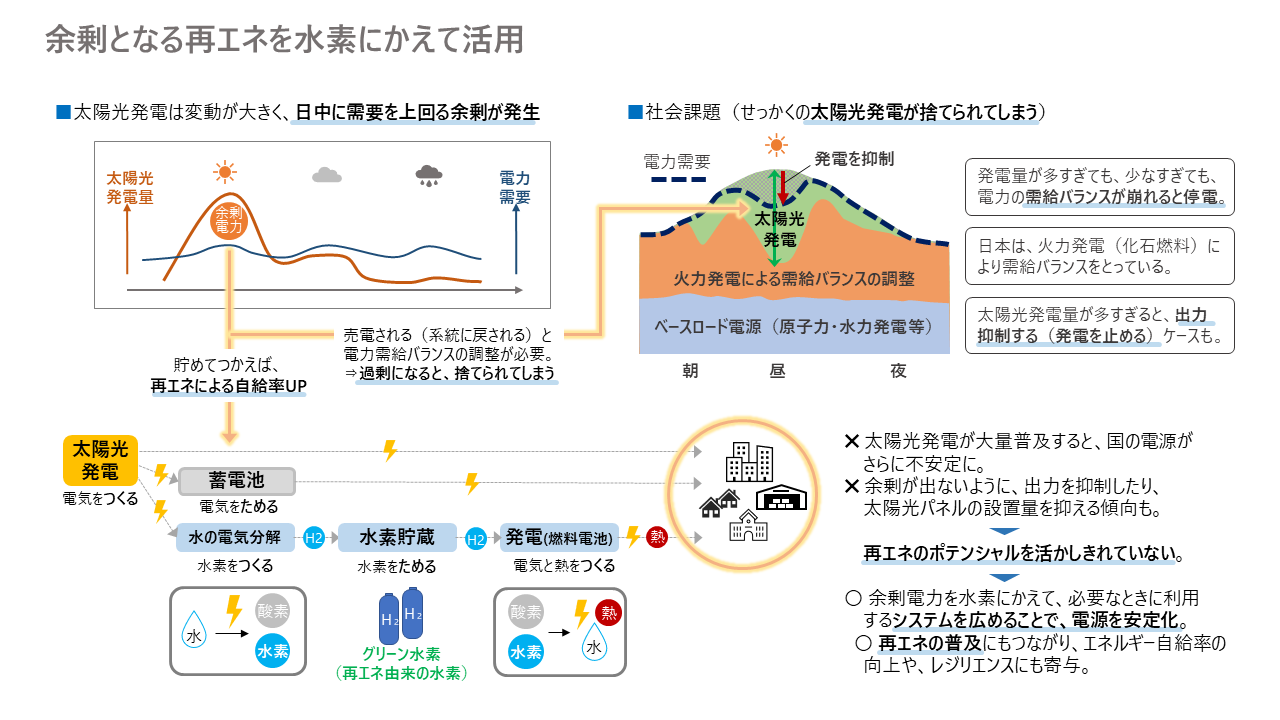

同社はなぜ水素に着目したのでしょうか。図師氏は「水素から電力、熱を生み出すプロセスではCO₂が排出されず、脱炭素社会の重要なエネルギー源として期待できる」と言います。さらに「今後、変動の大きい再生可能エネルギーが広がると、国の電源の需給バランスがより不安定になるため、エネルギー貯蔵(貯めて使う)の役割がますます重要になってきます。需給バランスをコントロールし、電源を安定化させるためには、水素の活用がカギになってくるでしょう」と指摘します。 エネルギーの需給バランスの重要性について 出典:https://www.mg-renergy.co.jp/business/

エネルギーの需給バランスの重要性について 出典:https://www.mg-renergy.co.jp/business/

図師氏は、水素について「多様な方法で生み出すことが可能で、かつ、人の手で生み出せる燃料であり、日本だけでなく、世界を救うエネルギー源になる」と期待を込めています。特に資源が少ない日本にとって、水素の活用はエネルギー政策として非常に重要になってくると考えているのです。

同社は現在、余剰となる再生可能エネルギーを、水素にかえて活用するシステムを開発中です。例えば、太陽光発電は、時間帯や天気による変動が大きく、需要を上回って発電した余剰電力が多く発生します。この余剰電力を活用して水の電気分解を行うことで水素を生成し、貯めた水素を必要なときに燃料電池に供給し、電力、熱を発生させるというシステムです。

図師氏は「家庭部門からのCO₂排出量は、日本国内全体で15%と小さくなく、水素を活用することで、この排出量を減らしていきたいと考えています」と力を込めます。

日本における水素エネルギーシステムについて、図師氏は「注目されてはいるが、まだ先の技術と思われがち。国や大手企業が、大規模な実証等を行っているが、コスト的にも規模的にも、一般からは遠い存在」と現状について明かします。そのような現状から脱却し、身近な場で水素が作れ、広く行き渡り、融通しあえる社会をメグレナジーは目指しています。CO₂フリーな水素を活用した「エネルギーを捨てる、エネルギーが不足する、エネルギーが途絶える」がない社会の実現に貢献できればと思います。

現在、パートナー企業と共に、家庭向けエネルギーシステムや、電気、水素、熱をコントロールする制御技術の開発を進めています。並行して「水素を使ってみたいという企業をエンジニアリングでサポートしていきたい」と当面の目標を掲げています。

渋谷区のビルに実装したBCP電源用の水素システム【写真左】/大手企業との共同開発実証機で制御技術の開発に取組み中【写真右】

渋谷区のビルに実装したBCP電源用の水素システム【写真左】/大手企業との共同開発実証機で制御技術の開発に取組み中【写真右】

建設業にかかるシステム実装への期待

水素インフラの普及に向けて、建設業界としてどんな取り組みが可能なのでしょうか。図師氏は「いくら良いエネルギーシステムを作ることができても、導入するお客様と直に接している建設業の後押しがなければ広く普及させることはできません」と、システム実装に向け、建設業に大きな期待を寄せています。同社が建設業の顧客向け100社強に行ったアンケート結果によると、40%以上の企業、自治体から「水素システムの導入に関心がある」との回答があったといいます。

本格的な水素普及に向けて、「長年の課題はコスト」と指摘します。「水素を活用して、まずは何かしてみたいという声は、よくお聞きします。水素が身近な存在になるよう、システム全体の性能アップ、コストダウンを進めていく必要があるでしょう。水素社会に向け、スモールスタートでも具体的な取り組みが各地で生まれる、そんな気運が高まるきっかけにメグレナジーがなりたいと思います」

おわりに

経営管理部の田口氏は「弊社の強みは『人』と『つながり』」と言います。「長年水素関連に取り組んでいる大手メーカーや大手ガス会社の元開発責任者や研究員などが本気で水素を社会実装するために開発、エンジニアリングしています。経験豊富なだけにベテランが多く、年令層は高めですが、みんなエネルギッシュで若々しいメンバーばかりです(笑)」

『つながり』という点では、「もともと理研の研究会を発端にできたスタートアップ企業ということもあり、理研を通じて様々な企業や自治体、団体の方々と一緒にお仕事をさせていただいております。特に創業時から名立たる大手企業がパートナーとなり、開発を進めいくことができるのは、当社の強みであると言えます」

経営管理部 田口 徹哉 氏 【写真左】

経営管理部 田口 徹哉 氏 【写真左】

「まだまだ乗り越えないといけないハードルは多くありますが、社内外問わず、たくさんの仲間と一緒にいち早く水素社会が実現できるように取り組んでいきます。少しでも水素で何かやってみたいという方がいたら、お気軽にお問い合わせください」

<問い合わせ先>

株式会社メグレナジー 受付窓口: info@mg-renergy.co.jp

※組織名・役職などの情報は取材当時(2025年1月)のものです。

建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。

リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。

本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。

また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。