はじめに

世界各国がカーボンニュートラルへの道筋を模索する中、日本も独自の技術や枠組みを駆使してこれを加速させる必要があります。そのために不可欠なのが、長期的かつ大規模な資金供給と技術開発支援です。「グリーンイノベーション基金事業」(以下、GI基金事業)は、まさにこの課題に応えるために設立され、再生可能エネルギーや脱炭素技術を中心に幅広い分野を支援する取り組みです。

本コラムでは、この基金の概要と目的、そして私たちの日常生活や経済にもたらす変化について考察していきます。建設業界にとっても、環境問題に立ち向かう未来を考える上でも無視できない施策です。

グリーンイノベーション基金事業(GI基金事業)とは?

「グリーンイノベーション基金事業(GI基金事業)」は、日本政府が2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」目標を達成するために設立した基金事業です。この事業では、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)に2兆円の基金を設け、企業や研究機関が行う研究開発から実証、そして社会実装までのプロセスを最長10年間にわたり継続的に支援します。

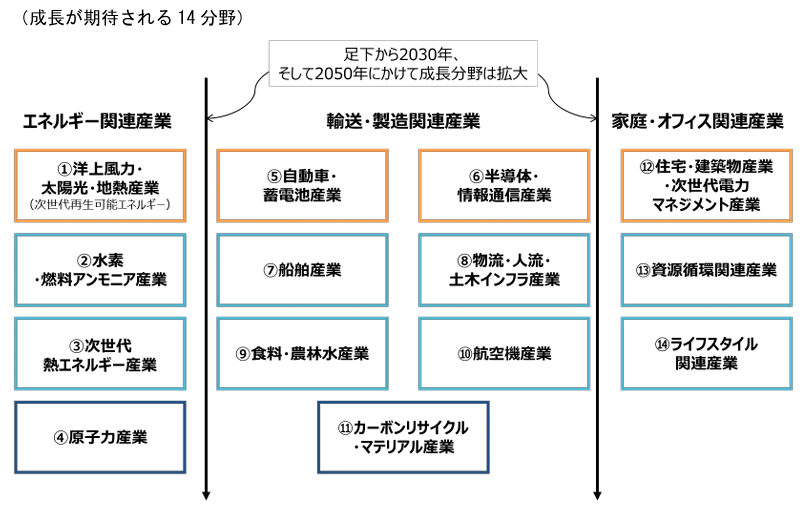

支援の対象となるのは、再生可能エネルギーや水素技術、蓄電池、カーボンリサイクルなど、脱炭素社会の実現に向けた14の重点分野です。

この基金事業の特徴は、官民が連携して野心的かつ具体的な目標を共有し、企業の経営者にも長期的な経営課題としての取り組みを求める点にあります。

これにより、エネルギー・産業部門の構造転換や大胆な投資によるイノベーションを加速させ、「経済と環境の好循環」を実現することを目指しています。

支援対象の14分野

「グリーンイノベーション基金事業(GI基金事業)」では、以下の14の重点産業(分野)が支援対象として設定されています。これらの産業は、日本のカーボンニュートラル実現に向けた成長戦略の柱として位置付けられています。

- 洋上風力・太陽光・地熱産業(次世代再生可能エネルギー):再生可能エネルギーの導入拡大とコスト削減を目指す

- 水素・燃料アンモニア産業:水素やアンモニアの製造、輸送、利用技術の開発を推進

- 次世代熱エネルギー産業:産業部門や家庭での熱利用の脱炭素化を図る

- 原子力産業: 安全性を確保しつつ、次世代原子力技術の研究開発を進める

- 自動車・蓄電池産業:電動車や高性能蓄電池の開発・普及を促進

- 半導体・情報通信産業:省エネルギー型の次世代半導体や情報通信技術の開発を支援

- 船舶産業:ゼロエミッション船の開発や省エネ技術の導入を推進

- 物流・人流・土木インフラ産業:交通や物流の効率化とインフラの脱炭素化を目指す

- 食料・農林水産業:農業や漁業の生産過程でのCO₂削減技術の開発を支援

- 航空機産業:低炭素型航空機の開発や燃料効率の向上を図る

- カーボンリサイクル・マテリアル産業: CO₂を原料とした製品の開発や素材産業の脱炭素化を推進

- 住宅・建築物・次世代電力マネジメント産業:建築物の省エネ化やスマートグリッドの構築を目指す

- 資源循環関連産業:リサイクル技術の高度化や廃棄物の削減を推進の開発を支援します。

- ライフスタイル関連産業:消費者の行動変容を促すサービスや製品の開発を支援します。

出典:経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(概要資料P.32)

グリーンイノベーション基金事業(GI基金事業)ができた背景

「グリーンイノベーション基金事業(GI基金事業)」は、気候変動問題の深刻化と国際的な脱炭素化の潮流を背景に、日本政府が主導する形で創設されました。その背景を具体的に解説します。

1. 気候変動問題の加速と国際的な取り組みの強化

世界中で異常気象や自然災害が頻発し、地球温暖化の進行が明らかになっています。こうした状況を受け、2015年には「パリ協定」が採択され、各国は温室効果ガス排出量の削減を目標とする国際的な枠組みを強化しました。日本もこの協定の一員として、脱炭素社会を目指す責任を負っています。

2. カーボンニュートラル宣言と政策目標

2020年10月、日本政府は2050年までにカーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼロ)を達成するという目標を発表しました。この宣言を実現するには、既存の技術革新だけでなく、次世代の脱炭素技術の開発と普及が不可欠です。しかし、これらの技術開発には長期的かつ大規模な資金が必要であり、企業単体では負担が大きいという課題がありました。

3. 日本の国際競争力向上と産業構造の転換

環境技術分野での革新は、単に気候変動対策にとどまらず、国際的な経済競争力を高める要素でもあります。欧米諸国や中国は、すでに大規模な政府支援によって脱炭素技術の研究開発を推進しており、日本もそれに遅れを取らないために国家主導の資金供給と制度整備を進める必要がありました。これにより、新しい産業を育成し、国内の産業構造を脱炭素型へと転換する狙いがあります。

4. 既存の支援策の限界

従来の環境技術支援策は、単年度ごとの補助金や助成金に依存していました。しかし、脱炭素技術の実用化には長期的な視点が必要であり、短期間で結果を求めるこれまでの制度では十分な成果を得られないという課題がありました。こうした状況を踏まえ、10年間にわたって継続的に支援するGI基金事業が立ち上げられたのです。

5. 官民連携によるイノベーション創出の必要性

脱炭素技術の開発には、企業や研究機関だけでなく、政府の強力な支援が必要不可欠です。そこで、官民が連携してリスクを分担しつつ、研究開発から実用化・市場投入までを一貫して支援する新しい枠組みとしてGI基金事業が設立されました。これにより、ベンチャー企業や中小企業も積極的に参画しやすくなり、社会全体でイノベーションを生み出す環境が整えられました。

建設業への影響

この基金によって、建設業界や不動産業界に様々な影響を及ぼすと考えられます。

例えば、省エネルギー建築の推進。GI基金事業の支援対象には、住宅・建築物の次世代電力マネジメント産業が含まれており、エネルギー効率の高い建築物の設計・施工が促進されると考えられます。これにより、不動産業界では省エネルギー性能の高い物件の需要が増加し、資産価値の向上につながる可能性があります。

技術面においては、新技術導入による競争力強化が期待されます。GI基金事業を活用した新技術の導入により、建設・不動産業界の企業は国際競争力を強化することが可能となります。特に、CO2削減技術や省エネルギー建築の分野での先進的な取り組みは、国内外での評価を高める要因となります。

また、今後予想される展開として、技術開発の加速や、この基金を活用して建築された環境性能の高い建築物の価値や需要が高まることも予想されます。これらを踏まえ、GI基金事業の活用に注目が集まることも予想されます。

さらに、この基金は建設業の将来を見据えるという意味でも重要な施策であるとNPO法人建設技術監査センター理事の門倉伸行氏※は語ります。「総額2兆円の資金を基に、企業の脱炭素技術開発や社会実装を支援することを目的としたこの基金は、特にエネルギー・産業部門の構造転換を促進し、持続可能な社会の実現を目指しています。建設業界は、CO2排出量が多い産業の一つであり、グリーンイノベーション基金事業はこの業界においても重要な役割を果たしています。具体的には14の重点産業(分野)が支援対象として設定されていますが、建設事業に関わる分野としては主には次のような取り組みが注目されています。

- 再生可能エネルギーとしての太陽光発電や洋上風力として、これまでのメガソーラー等に代わり、洋上風力発電技術の進歩が期待されている点

- CO2排出量の多いセメントに代わり脱炭素化に寄与する木造建築が推進されている点

- カーボンリサイクル技術の一つであるCO2を固定するコンクリート製造技術への取り組み等

このように、グリーンイノベーション基金事業は、建設業界における持続可能な発展を支える重要な施策であり、今後の進展が注目されるものと考えられます」

まとめ

「グリーンイノベーション基金事業(GI基金事業)」は、単なる環境対策にとどまらず、新たな成長産業を育成することで日本経済の競争力を高めることを目指しています。特に建設業界や不動産業界では、省エネルギー建築やカーボンリサイクル資材の開発・普及などを通じ、環境負荷の低減と市場価値の向上が期待されています。また、官民連携による技術革新と社会実装の推進も進められています。

単なる一政策ではなく、未来を変える希望の礎となる取り組みであり、次世代へつながる持続可能な社会を築けるかどうかに影響を及ぼす施策となるかもしれません。

※NPO法人 建設技術監査センター理事 門倉伸行(かどくら・のぶゆき)氏

熊谷組にて約40年にわたり、技術研究部門、環境事業プロジェクトに従事。

主に環境汚染の除外技術の開発などを行う。

現在はNPO法人建設技術監査センターの理事を務める。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。