【日本バイオ炭普及会に聞く】バイオ炭が注目される理由とは?

未利用バイオマスを炭化して生成されるバイオ炭は、カーボンニュートラルを実現する鍵として、また農業分野において土壌改良や水質浄化にも寄与することが期待されています。本コラムでは、このバイオ炭とは何か、その利点や今後の可能性について解説していきます。

バイオ炭が注目されている背景

1.気候変動対策としての可能性

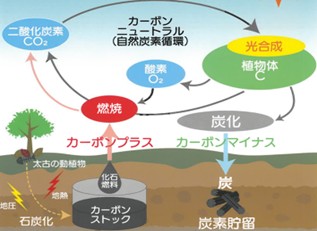

バイオ炭は、炭素を長期間土壌に固定することができます。植物が大気中の二酸化炭素を吸収して成長し、その植物を炭化することで炭素を安定化させ、この炭素は土壌中に何十年から何百年も固定されるため、大気中の二酸化炭素濃度を減らす効果があります。

自然炭素循環の模式図とバイオ炭貯留の機能

出典:一般社団法人クルベジ協会

2.土壌改良による農業生産性の向上

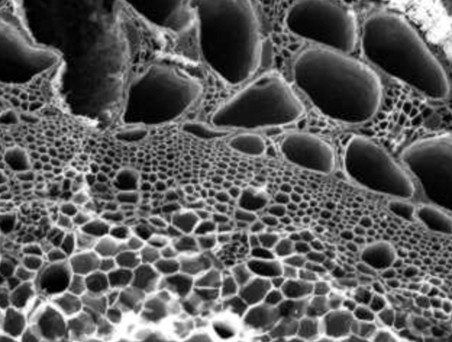

バイオ炭の多孔質な構造により、土壌の保水性や保肥力が向上します。これにより、作物の生育が良くなり、収穫量が増加すると言われています。また、バイオ炭は微生物が活動しやすい環境をつくるため、土壌内の生態系を活発化させるとも言われています。

木炭の多孔質な構造の断面 電子顕微鏡写真

出典:sumiyaki.com

3.廃棄物の有効活用

バイオ炭の原料には、木材や農業廃棄物、下水汚泥などが利用できます。廃棄物を資源として活用することで、廃棄物処理の負担を軽減し、循環型社会の構築に貢献します。

4.水質改善と環境保全

バイオ炭は有害物質を吸着する能力があり、水質改善に役立つことがわかっています。例えば、農業排水や養殖池の水質を改善する用途があります。また、土壌中の重金属や有害物質を吸着し、作物への悪影響を減らす効果も期待されています。

5.持続可能な建築資材としての活用

バイオ炭をコンクリートや断熱材に混ぜることで、建築物の耐久性や断熱性能を向上させ、環境負荷の低い建材を開発する動きも出てきています。

6.政策と市場の後押し

各国で気候変動対策としてバイオ炭の利用が推進され、補助金やインセンティブが用意されています。日本では「J-クレジット」制度にバイオ炭が含まれ、炭素削減効果を評価する取り組みも進んでいます。

バイオ炭は現代の課題を同時に解決する可能性を持った素材として注目されています。特に、二酸化炭素の削減効果と農業生産性の向上という二つの側面が評価され、政策や市場の後押しもあって、今後さらなる普及が見込まれています。

バイオ炭の課題

バイオ炭は気候変動対策や土壌改良材として大きな可能性を秘めていますが、実用化・普及を進める上でいくつかの課題があります。

1.製造コストの高さ

バイオ炭を製造するためには、高温での炭化処理を行う必要があり、そのためのプラントを建設・運用するためにコストが嵩む傾向があります。また、原料となるバイオマスの収集や運搬にもコストがかかります。そのため、この高い製造コストが市場価格に反映され、農業や建設業などでの広範な利用を阻んでいます。解決策としては、廃熱を利用した効率的な製造プロセスの開発や、廃棄物を原料とすることで原料コストを削減することなどが考えられています。

2.供給量の制約

バイオ炭の製造にはバイオマスが必要ですが、その供給量には限りがあります。また、バイオマスの収集・輸送も制約となり、大量生産・大量供給の体制が整っていません。このように安定供給が難しいため、需要に応じた供給体制を構築することが課題となっています。例えば、地域の特性に応じたバイオマス資源を活用することや小規模分散型の製造設備を各地に配置することで供給網を拡充することで解決できるかもしれません。

3.品質のばらつき

バイオ炭の品質は、使用する原料や製造条件によって大きく異なり、その効果にもばらつきが生じる可能性があります。品質が安定しないと、農業分野や建設分野での効果が予測しづらくなり、利用拡大を阻む要因になります。そのため、製造過程の標準化と品質管理の徹底や、用途別に最適化されたバイオ炭の製造技術を確立することが求められています。

4.環境への影響と安全性

バイオ炭の長期的な環境影響については、まだ十分に研究されていない部分があります。特に、土壌中の微生物環境や地下水への影響についてのデータは不足しています。新たな環境リスクが発生する可能性があり、無秩序な利用を進めると予期せぬ問題を引き起こすことが考えられます。そのため長期間の試験によるデータの蓄積や、施用ガイドラインの策定と遵守など、新たな施策が必要になります。

5.炭素固定効果の評価方法

バイオ炭がどれくらいの期間、どの程度炭素を固定できるかについて、評価基準が統一されていません。バイオ炭の炭素固定効果が正確に評価されないと、炭素クレジット市場における取引や政策支援が難しくなります。そのため、炭素固定効果の標準的な評価手法を確立することや、国際的な認証制度の導入が必要になってくるでしょう。

6.普及と認知の不足

バイオ炭の効果や用途について、一般的な認知度はまだ低いのが現状です。また、普及のためのインフラや販売ネットワークも十分には整っていません。需要が拡大しないと製造コストの低減も進まず、市場拡大のサイクルが生まれません。国内において、官民連携による啓発活動の強化や、バイオ炭を利用した製品の開発と市場投入を早めることで解決できるかもしれません。

バイオ炭は持続可能な社会の実現に向けて多くの可能性を秘めていますが、製造コスト、供給量、品質管理、環境影響などの課題を克服する必要があります。これらの課題に対して、技術革新や政策支援を通じた解決策を講じることで、農業や建設業、環境保全分野での広範な利用が進み、バイオ炭の潜在的な価値を最大限に引き出すことができるでしょう。

建設業界におけるバイオ炭の活用事例

バイオ炭はこれまで農業や環境保全分野で注目されてきましたが、近年では建設業界や不動産業界への応用も期待されています。

1.建材としての活用

バイオ炭は、コンクリートやセメントに混ぜて使用することで、建材の性能を向上させる可能性があります。バイオ炭の多孔質構造により、室内の湿度を調整する効果が期待できます。また、コンクリートにバイオ炭を混ぜると、強度を高める効果があると報告されており、ひび割れの抑制や耐久性向上にもつながる可能性があります。

2.土壌改良による開発用地の有効活用

バイオ炭を地盤改良材として使用することで、以下のメリットが考えられます。工業地帯跡地や汚染された開発用地の土壌改良にバイオ炭を活用することで、開発可能な土地を増やせる可能性があります。また、都市部の緑地や公園の整備において、バイオ炭を利用することで保水性を高め、植栽管理のコスト削減が期待できます。

3.断熱材・防音材としての応用

バイオ炭の多孔質構造は断熱性や防音性にも優れているため、建物の断熱材や防音材として活用する研究が進んでいます。これにより、省エネルギー性能を高め、物件の価値を向上させる効果が見込めます。

4.環境配慮型不動産の価値向上

持続可能な社会を目指す中で、バイオ炭を活用した建築物は環境配慮型物件として高い評価を得る可能性があります。特にSDGsやカーボンニュートラルを意識する企業や住民にとって、魅力的な物件となるでしょう。

バイオ炭は、建材としての応用や土壌改良による土地の有効活用などを通じて、建設業界・不動産業界に大きな可能性をもたらします。これらの技術を積極的に取り入れることで、カーボンニュートラルを目指す持続可能な社会の実現に寄与し、業界の競争力を高めることができるでしょう。

日本バイオ炭普及会に聞く、「建設業界での普及のためのポイント」

建設業界での普及のためには何が必要か。そのポイントについて日本バイオ炭普及会にお話を伺いました。「特に土木工事分野になりますが、工事の仕様書にバイオ炭の使用を促す記載が明記されることが普及への第一歩ではないかと思います。小規模な工事の特記仕様書に記載がある場合は稀に見られますが、公共工事等の共通仕様書にバイオ炭の使用を推奨するような記載はまだないと思われます。これが実現すれば否応なく需要が生まれますし、そうなれば、工事業者、バイオ炭を供給する業者ともに設備投資も進むのではないかと考えます。ただし、耐荷重性等を求められる分野では、一概に言えず研究を要します。現在ゼネコン数社で既に行われていることも事実です」

続いて、社会への普及のポイントや、社会的な価値についても伺いました。

「バイオ炭による炭素除去は、カーボンニュートラルに寄与するというよりも、カーボンニュートラルそのものとして現存する二酸化炭素の総量を減らす営みです。地中深くに二酸化炭素を封入するDACCS(大気中のCO2を直接回収し貯留する技術)等は、まだ普及出来ていませんしコストがかかります。森林への炭素固定も、その樹木の伐期になれば、炭素は大気に再度放出されることになります。炭素循環の中で増えすぎた炭素を人工的に“除去”する手段としては、バイオ炭の活用が最も安価かつ手っ取り早いのは自明であると考えます」

まとめ

バイオ炭は、気候変動対策や土壌改良材としての活用、さらには建築資材や環境保全分野での応用など、非常に広範な可能性を秘めた素材です。その特徴である炭素の長期固定能力や多孔質構造を活かし、持続可能な社会の実現に向けて様々な産業分野で注目されています。特に不動産や建設業界では、断熱材や土壌改良材としての利用が進むことで、カーボンニュートラルな都市開発への寄与が見込まれます。また、廃棄物の有効活用を通じて循環型社会の構築を支える重要な要素ともなり得ます。

建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。

リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。

本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。

また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。