鉄鋼業における脱炭素の取り組み事例と課題

鉄鋼業は、多種多様な産業の中でCO2排出量が多い産業です。

現状としては、鉄鋼業は気候変動問題に関わる主要な産業ですが、CCS(CO2の回収・貯留技術)や水素を活用した技術などの新技術を活用・普及させることで、CO2排出量削減を行い、カーボンニュートラルを実現できる可能性も秘めています。

本記事では、建設業界の方向けに鉄鋼業における脱炭素が重要な理由や脱炭素への取り組みの現状、導入事例や今後の見通しについて詳しく解説しています。

鉄鋼業における脱炭素が重要な理由

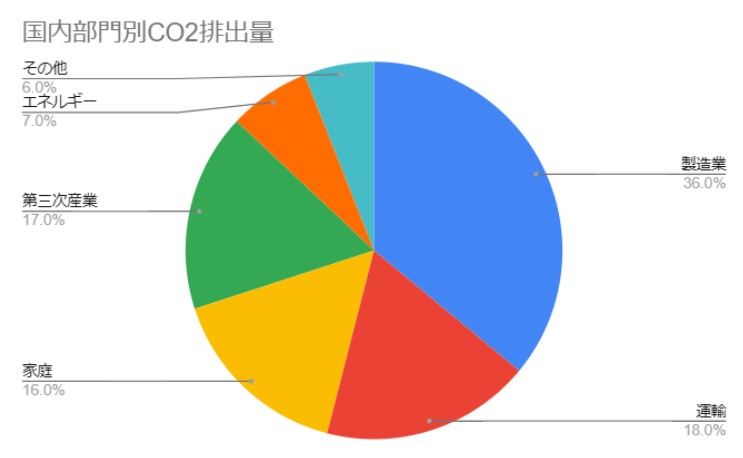

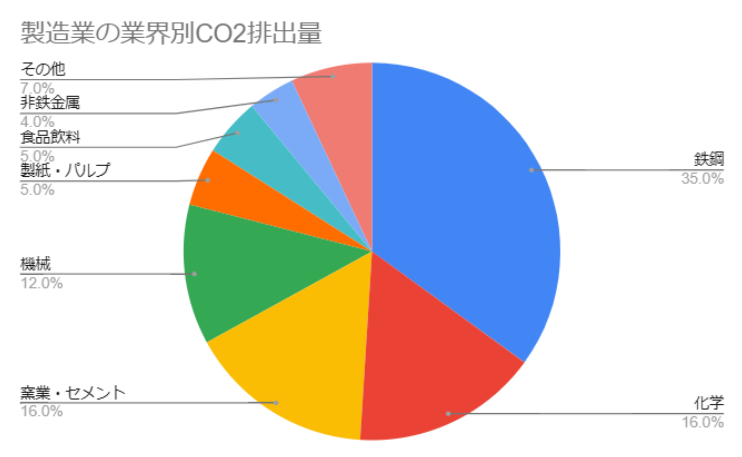

鉄鋼業における脱炭素が重要な理由には、主として鉄鋼業が占めるCO2の排出量割合が非常に大きいことが挙げられます。

参照:国立研究開発法人 国立環境研究所 日本の温室効果ガス排出データ(1990~2020年度)確報値を基に経済産業省作成

参照:国立研究開発法人 国立環境研究所 日本の温室効果ガス排出データ(1990~2020年度)確報値を基に経済産業省作成

日本国内全体の排出の内、製造業による排出は36%で最も排出量が多い業界となっており、2位の運輸などの他分野に大きく差をつけています。

この製造業の中でも、鉄鋼業はCO2排出量割合が35%とトップを占めており、2位の化学や 3位の窯業・セメントとも、大きく差をつけています。日本全体で見ても、鉄鋼業界からの排出は全体の12.6%であり、鉄鋼業が国内で最も多くのCO2排出量割合を占めている状態です。一方で裏を返せば、鉄鋼業の脱炭素を実行することで日本国内におけるCO2排出量を大幅に削減できるということでもあります。

この流れは日本だけに限らず、世界的にも同様の状況となっており「鉄鋼業は脱炭素を実現するための大きな鍵である」という認識は年々強まっています。

鉄鋼業のCO2排出量の現状

参照:経済産業省 トランジション・ファイナンスに関する鉄鋼分野におけるロードマップ案 P9

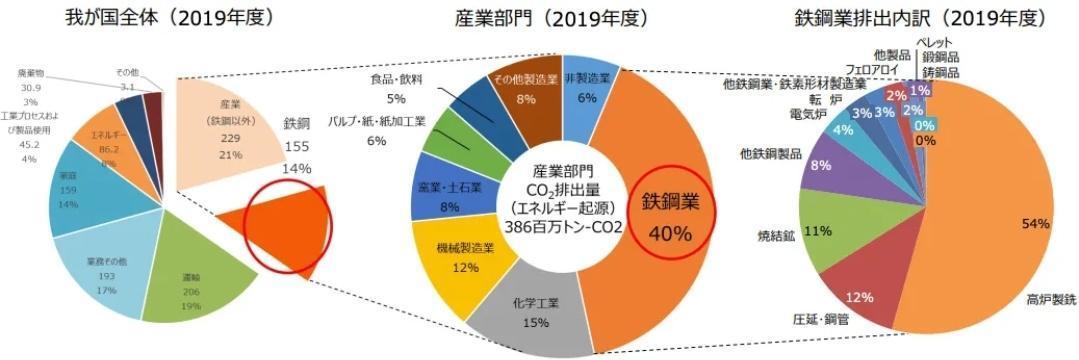

鉄鋼業は、日本全体のCO2排出量の約14%を占めています。これは、多種多様な産業や社会の中でも、特筆して高くなっている状況です。中でも、鉄鋼業の排出内訳で一番大きい割合を占めるのは、「高炉製鉄」の54%となっています。高炉製鉄とは、高炉と呼ばれる 巨大な窯で鉄を製造する方法です。

このプロセスにおいては、主に石炭(コークス)や鉄鉱石などを用いて製鉄が行われます。

高炉の中に、鉄鉱石とコークスを入れて、石炭を燃焼させて高炉内を加熱すると鉄鉱石中の酸化鉄から酸素が取り除かれ、純度の高い鉄が得られます。そして、この過程で、コークスの主成分である炭素と鉄鉱石中に存在する酸素が結びつき大量のCO2が発生します。

このCO2は化石燃料を直接燃焼させて出来たものではないため、非エネルギー起源CO2と呼ばれています。現状、コークスを酸化鉄の還元剤として用いた製鉄において、CO2排出量を削減できる有効な方法は存在せず、水素などコークス以外の炭素を用いない還元剤を利用する新しい低炭素プロセスを開発するか、もしくは発生したCO2を捕集し、貯蔵するCCSを行う必要が出てきます。

鉄鋼業の海外の動向

参照:令和3年度 JOGMEC石炭開発部海外炭開発高度化等調査「鉄鋼業における二酸化炭素排出削減に係る動向と原料炭需要への影響と調査」(令和4年3月28日)

鉄鋼業の海外の動向についても着目してみましょう。

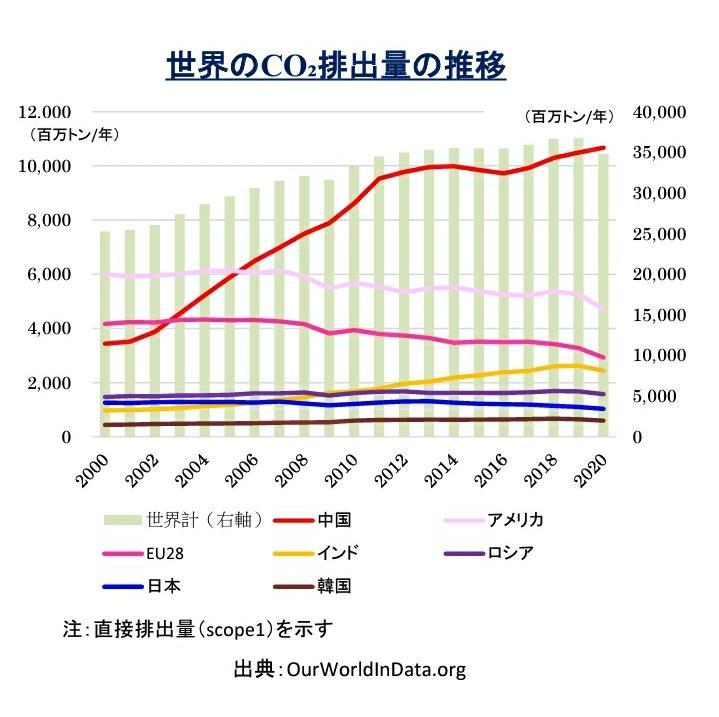

上のグラフは全世界の排出量(右軸)と主要国、地域別の排出量(左軸)を示しています。全世界で見てみると、日本が排出しているCO2の割合は極めて少ないことがわかります。加えて、2010年代後半に入ってからは、CO2の排出量の低下が見られています。これは、2030年度において2013年比で46%を削減、さらに50%削減の高みに向けて挑戦を続けていく、という政府の目標達成へ向けた活動の成果だと言えます。

一方で、CO2排出量の値が特に深刻化しているのは中国です。中国は、2000年時点では世界第3位のCO2排出国となっていましたが、それ以降は、CO2排出量が右肩上がりで増加しています。

CO2排出量を継続して減らす他国とは逆行する形となっており、現在ではCO2の排出量が世界の中でも特筆して高い国となっています。

世界の中では中国が一方的にCO2排出量を増加させている傾向にありますが、アメリカやEU各国などのCO2排出量はたゆまぬ環境対策などの効果により減少を続けています。特に、EU28カ国のCO2排出量は、2020年代に入ってから大きく削減できています。

各国で温室効果ガスの排出量を大幅に削減することを目標として掲げていますが、現状として2050年のカーボンニュートラルを達成できる見込みがあるのは、EU28か国やアメリカ、日本、インド、韓国など、実際に排出量の低下が見られている国に限られるでしょう。

日本鉄鋼連盟の行動計画

継続してCO2排出量の削減成果を見せている日本ですが、多種多様な産業の中においても鉄鋼業は特にCO2の排出量割合が高いことから、現状よりもさらにCO2排出量を減らすことを目的として、日本鉄鋼連盟は様々な行動計画を打ち出しています。

日本鉄鋼連盟でも日本政府と同様に基準となる年は2030年や2050年であり、これらの年度をマイルストーンとして、カーボンニュートラル達成に向けて様々な取り組みを行っていく計画です。

特に主要な計画は、京都議定書 第一約束期間に実施した自主行動計画に続いて発表された「カーボンニュートラル行動計画(旧:低炭素社会実行計画)」です。

2024年現在は、フェーズⅡ期間(2021年度〜2030年度)に該当し、日本鉄鋼連盟では、エコプロセス・エコプロダクト・エコソリューションの3つのエコと、革新的技術開発の4本柱を基本コンセプトとして、様々な取り組みを行っています。

| 名称 | 目的 |

| エコプロセス | 生産工程のCO2削減を目指す |

| エコプロダクト | 軽くて強い高機能鋼材の供給を通じて、製品の使用段階での省エネを促進する |

| エコソリューション | 世界最高水準の省エネ技術を海外で普及させることで、世界規模でのCO2削減を目指す |

具体的な行動計画について、さらに見ていきましょう。

エコプロセス

まず、エコプロセスについてです。エコプロセスは自らのプロセスにおける省エネやCO2削減努力を行うことであり、2030年度のエネルギー起源CO2排出量を2013年度比で30%削減する計画です。

鉄鋼業界におけるエコプロセスの概念の起源には、1970年代の原油の価格高騰によるオイルショックや、1990年度から2012年度までの間の積極的な設備投資などがあり、結果としては、様々な形で大幅な省エネ化を達成しています。

2005年度から2020年度までの累計投資額は約2.1兆円に達し、この結果、現在開発されている主要省エネ設備は国内でほぼ100%普及しています。製鉄業においてこれほどの高い普及率を誇る国は、日本のみです。

省エネ化のプロセスにおいて、特に日本が重要視してきたことは 総エネルギー消費における回収割合の増加です。鉄鋼生産時に発生する副生ガスの利用や排熱回収、廃棄物の回収利用などによって、生産全体に占めるエネルギー量の減少に成功しています。

エコプロダクト

エコプロダクトとは、製品の製造・使用・廃棄に至るサイクルを通じて、環境負荷を低減するように設計された製品を指します。 その中でも鉄は耐久性とリサイクル性に優れ、エコプロダクトの主要な材料として欠かせない存在です。

鉄は、自動車やエネルギー分野をはじめとする幅広い用途で利用されており、エコプロダクトを積極的に生産することは持続可能な社会の実現に向けた重要な取り組みです。

例えば、ハイブリッドカーや電気自動車用の電磁合板は燃費向上に寄与し、石炭火力のUSCボイラーは石炭の使用量を削減することにつながります。このように、高機能鋼材を使用することは環境への配慮につながるため、カーボンニュートラルの実現に必要不可欠なものです。

日本エネルギー経済研究所が削減ポテンシャル(ある技術や製品によって削減可能なCO2排出量の値を示す指標)を算定したところ、2030年までに5つの主要なエコプロダクトの品種が普及することによって、3,226万トン-CO2のCO2削減が可能になると予想されました。

また、2030年時点における削減ポテンシャルの目標は、約4,200万トン-CO2と推定されています。これを実現するためには、鉄鋼業界、関連産業、行政機関が連携し、国内外へエコプロダクト製品を供給することが必要です。2030年のカーボンニュートラルに向けて、多くの人がエコプロダクトについての意識を強く持つことが求められます。

エコソリューション

エコソリューションとは、日本の鉄鋼業が開発・実用化した、省エネ技術の移転普及による地球規模での削減貢献に関する項目です。

日本の鉄鋼業では、国内だけでなく、中国やインド・ASEANをはじめとする、世界の鉄鋼業の成長が著しい国への環境・省エネ協力を行っています。2013年には、日本が主体となって開発を行った鉄鋼CO2排出量原単位計算方法が国際規格「ISO14404」として発行されました。

これらの国際規格により、世界の様々な鉄鋼所において、省エネ診断調査を実施した上、当該国にふさわしい省エネ技術を提案することによる、日本鉄鋼業からの省エネ技術移転が推進されています。この他にも様々な交流会や協力会合において、新技術の共有を目的とした意見交換が行われています。

| 実施開始年度 | 名称 | 交流会概要 |

| 2005年 | 日中鉄鋼業界環境保全・省エネ先進技術交流会 |

|

| 2011年 | 日印鉄鋼官民協力会合 |

|

| 2014年 | 日ASEAN鉄鋼イニシアチブ |

|

| 2006年(2016年解散) | GSEP鉄鋼ワーキンググループ |

|

鉄鋼業の取り組み事例

先の項では、日本鉄鋼連盟の取り組みを3つご紹介いたしました。

続いては、鉄鋼業の具体的な取り組み事例についてご紹介いたします。

これらの取り組みを発展させることで、鉄鋼業のさらなる省エネ化へ貢献できるでしょう。

- 低CO2高炉鋼材の開発や商品化

- CO2排出削減技術の活用

- グリーンイノベーション基金を活用した小型商用電炉の試験

ここからは、これらの技術や方法を活用した企業についてご紹介いたします。

株式会社神戸製鋼所

当社はこの度、高炉工程におけるCO2排出量を大幅に削減した低CO2高炉鋼材“Kobenable Steel”を国内で初めて商品化しました(当社調べ。2022年5月17日時点)。

本商品は、2021年2月16日に公表した「KOBELCOグループの製鉄工程におけるCO2低減ソリューション(※1)」に基づくものであり、エンジニアリング事業のミドレックス技術(※2)を用いて製造したHBI(※3)を加古川製鉄所の高炉に多量に装入することで、高炉からのCO2排出量を大幅に削減できる技術を活用したものです。

当社は、2022年度より二つの低CO2高炉鋼材の販売を開始いたします。このCO2削減効果については、特定の鋼材に割り当てる「マスバランス方式(※4)」を用いております。

引用:国内初 低CO2高炉鋼材“Kobenable Steel”の商品化について|KOBELCO 神戸製鋼

JFEスチール株式会社

2021年5月、JFEグループは、新たなステージに飛躍するため、気候変動問題への取り組みを第7次中期経営計画の最重要課題と位置付け、2050年カーボンニュートラルの実現を目指した「JFEグループ環境経営ビジョン2050」を策定しました。

持続可能な社会の実現に向けて、自社技術を通じたJFEグループのCO2排出量の削減、社会全体のCO2削減への貢献拡大により企業価値の向上を図ってまいります。

① 鉄鋼事業のCO2排出量削減

カーボンリサイクル高炉+CCU(Carbon dioxide Capture and Utilization)を軸とした超革新的技術開発への挑戦

水素製鉄(直接還元)の技術開発、電気炉技術の最大活用 他

② 社会全体のCO2削減への貢献拡大

エンジニアリング事業:再生可能エネルギー発電、カーボンリサイクル技術の拡大・開発

CO2削減貢献量目標:2024年度1,200万トン、2030年度2,500万トン

鉄鋼事業:エコプロダクト・エコソリューションの開発・提供

商社事業:バイオマス燃料や鉄スクラップ等の取引拡大、エコプロダクトのSCM強化等

引用:カーボンニュートラルに向けた取り組み|JFEスチール株式会社

日本製鉄株式会社

当社は、2021年3月の中長期経営計画のなかで、気候変動問題への取り組みを経営の最重要課題と位置付け、当社独自の取り組みとして「日本製鉄カーボンニュートラルビジョン2050」を公表しました。

当社は、2050年カーボンニュートラルの実現にチャレンジし、「社会全体のCO2排出量削減に寄与する高機能鋼材とソリューションの提供」「鉄鋼製造プロセスの脱炭素化によるカーボンニュートラルスチールの提供」という2つの価値を提供することで、サプライチェーンでのCO2削減の実現を目指します。

引用:日本製鉄カーボンニュートラルビジョン2050 | 気候変動への対応 | サステナビリティ | 日本製鉄

鉄鋼業における脱炭素の今後の課題とは

鉄鋼業は製造業の中でもCO2の排出量が多い産業です。このため、排出量削減の取り組みは喫緊の課題です。

日本の粗鋼生産の7割強は高炉転炉製鉄法が占めており、鉄鉱石から酸素を取り除く還元処理を行う際には、多くのコークスが用いられ ています。これにより、大量の非エネルギー起源CO2が排出され、直接的な環境破壊の原因へと繋がっています。

一方で、CCSや水素関連技術などの既存の新技術を活用・普及させることでCO2を大幅に削減し、最終的なカーボンニュートラルが実現可能となるでしょう。

今後は、関連企業がいかに歩調を合わせて新技術導入などの取り組みを行っていくかが争点となると考えられます。

まとめ

ここまで、鉄鋼業における脱炭素の現状や取り組みについて解説しました。様々な企業で水素関連技術やCCSなどの新技術が採用されており、現状CO2排出量がトップの産業ではあるものの、今後の展望は明るい見通しが立っています。

多くの鉄鋼業に関わる建設業界や各企業が新技術を導入することで、CO2の大幅削減や脱炭素の実現へと繋げられるでしょう。

建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。

リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。

本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。

また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。