世界経済が発展を続けている中、地球温暖化をはじめとした環境問題への懸念から脱炭素を推進しようとする意識が高まっています。脱炭素とは、特に地球温暖化の原因となる温室効果ガス削減につながるとされる考え方です。

現代では石炭や石油といった化石燃料からエネルギーを得る方法が未だに主流ですが、化石燃料からエネルギーを得る方法は温室効果ガスの1つであるCO2を大量に排出します。そのため、化石燃料を燃焼させずにエネルギーを取り出せる再生可能エネルギーに注目が集まっています。

建設業界においても、再生可能エネルギーの導入は重要な戦略です。環境への配慮と持続可能な開発を目指す中で、特に太陽光発電や風力発電の利用が進んでいます。

本記事では再生可能エネルギーの導入における課題と解決策に関して解説します。日本国内における再生可能エネルギーの普及率の見通しに関しても説明するので、ぜひ参考にしてください。

目次

再生可能エネルギーとは何か

再生可能エネルギーとは、資源に限りのある石油や石炭などの「化石燃料」からできるエネルギーとは異なり、自然界に常に存在し、繰り返し利用できるエネルギーです。再生可能エネルギーは枯渇する心配がなく、持続的に活用できる特徴を持っています。

2016年に施行された「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用および化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 」では、太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用できることが認められるものとして政令で定められています。

具体的には、次の7つが施行令で挙げられています。

- 太陽光

- 風力

- 水力

- 地熱

- 太陽熱

- 大気中の熱その他の自然界に存在する熱

- バイオマス(動植物に由来する有機物)

再生可能エネルギーは、発電時に二酸化炭素をほとんど排出しないため、地球温暖化対策として重要な役割を担っています。

再生可能エネルギーが注目される理由

再生可能エネルギーが注目される主な理由は、世界的な脱炭素を目指す動きの加速です。パリ協定以降、各国政府や企業がCO2排出量の削減目標を掲げ、達成手段として再生可能エネルギーへの転換が進んでいます。

また、サプライチェーン全体での排出削減が求められる中、取引先の大手企業から脱炭素に取り組むことを明確に要求されるケースが増加傾向にあります。要求に対応できない企業は取引機会を失いかねません。

さらに、ESG経営の重要性が高まり、投資家が企業の環境対応を厳しく評価する時代となってきています。持続可能なエネルギー利用は企業価値向上の必須要素となりつつあります。

再生可能エネルギー関連事業への新規参入も活発化しており、FIT制度・FIP制度などの支援策によって新たなビジネス創出の動きがさらに加速していくことも注目される理由の1つです。

再生可能エネルギーの導入方法

再生可能エネルギーを導入するには、次に示す方法が効果的です。

| 方法 | 詳細 |

| グリーン電力証書の利用 | 証書を購入した分は再生可能エネルギーを使用したとみなされる |

| 電力切り替え | 再生可能エネルギー由来の電力へ切り替える |

| 再生可能エネルギーを電源としたプランへの切り替え | 通常よりも割高なケースがあるため注意が必要 |

| リバースオークション | 再生可能エネルギーを安価で利用できる |

| 再生可能エネルギーの共同購入 | 利用希望者を募集し、集まった個人や企業が共同で電力を購入する方法 |

電気料金プランの変更や解約時には、違約金が発生する場合もあるため、契約条件を事前に確認することが重要です。導入にあたっては、自社の経営状況や環境目標に合わせて導入方法を選択しなければなりません。

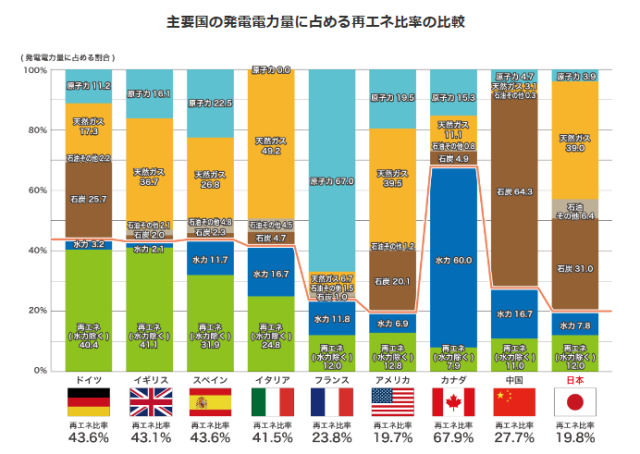

日本の発電量に占める再生可能エネルギーの割合は20%以下

日本では再生可能エネルギーの普及率は、化石燃料による発電と比較して高いとはいえない状態です。

経済産業省の資料によると、2020年時点で日本の発電量に占める再生可能エネルギーの割合は19.8%でした。2011年度の10.4%から引き上がっているものの、地球温暖化の原因となっている温室効果ガスを排出する石炭や天然ガス、石油による発電が76.4%を占めています。

引用:日本のエネルギー 2022年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」|資源エネルギー庁

再生可能エネルギーの普及が低迷する背景には、日本特有の風土があります。太陽光発電のために欠かせない日照時間が短いことや、再生可能エネルギーを利用できる土地が十分に確保できないことなど、再生可能エネルギー施設を設置するための条件を満たしていないことが原因です。

再生可能エネルギーの普及率を上げるためには、日本特有の風土に対応できる技術開発を行うとともに、導入におけるさまざまな課題を解決する必要があります。

関連記事:再生可能エネルギーは何種類?国内の発電に占める割合も解説

日本のエネルギー問題とは

私たちの生活や経済活動を維持するうえで、エネルギーは必要不可欠な要素です。しかし、日本はそのエネルギーに関するさまざまな問題に直面しています。問題解決のためには、複合的に絡み合う問題をしっかり理解しておく必要があります。

【日本のエネルギー問題】

- 電気代の高騰

- エネルギー自給率の低さ

- 化石燃料への依存

以下でそれぞれの問題点について解説いたします。

電気代の高騰

再生可能エネルギーの普及による電気代の高騰が課題の1つとなっています。

日本政府は、再生可能エネルギーで発電された電気を、電力会社が一定価格で買い取ることを国が保証する「固定価格買取制度」を導入しています。この制度は電気の高額買取によって、導入コストの高い再生可能エネルギーの普及を促進させることを目的としたものです。

しかし、高額な買取価格は最終的に消費者の電気代に反映されます。つまり、再生可能エネルギーの普及が進むほど、消費者の電気代が高騰する、というわけです。

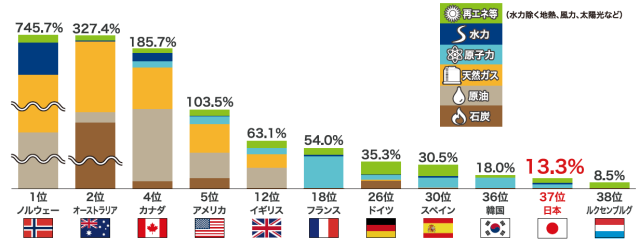

エネルギー自給率の低さ

資源に乏しい日本は、石油や天然ガスなどエネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に依存しています。2021年度の自給率は13.3%、全体で37位と、先進国の中でもとりわけ低い水準となっています。

引用:主要国の一次エネルギー自給率比較(2021年)|2023―日本が抱えているエネルギー問題(前編)|エネこれ|資源エネルギー庁

2010年度の自給率は20.2%と高い水準でしたが、東日本大震災での福島第一原発の事故に起因する原発停止などにより13.3%まで低下しています。

また、日本が消費するエネルギー資源の多くは、政治的に不安定な中東地域に依存しています。そのため、資源の供給が途絶えるリスクが常にあり、紛争などが起きた場合は日本への輸入が止まる可能性も否定できません。このように、日本はエネルギー自給率の低さと共にエネルギー安全保障の問題も抱えています。

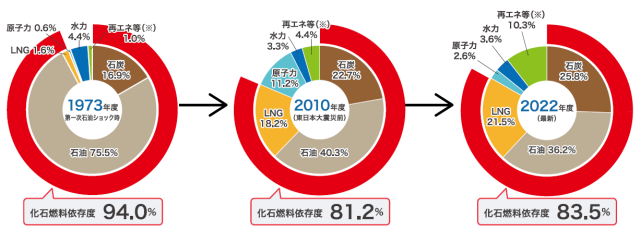

化石燃料への依存

世界的に脱炭素の動きが推進される中、日本はエネルギー発電のほとんどを石油・天然ガス・石炭などの化石燃料に依存しています。オイルショックや再生可能エネルギーの普及によって2010年度には81.2%まで依存度は下がっていました。

しかし、東日本大震災の福島第一原発事故を受け、2022年度には83.5%となっています。

引用:主要国の一次エネルギー自給率比較(2021年)|2023―日本が抱えているエネルギー問題(前編)|エネこれ|資源エネルギー庁

化石燃料依存度を低下させるためには、原子力発電が有効な手段です。CO2の排出量が少ない原子力発電は脱炭素において重要な役割を果たしますが、事故のリスクや廃棄物の処理問題などから、なかなか再稼働が進んでいないのが現状です。

日本がエネルギー問題を抱える原因

ここまでで日本が抱えるエネルギー問題を解説しました。それでは、その原因とは何なのか、ここでは特に大きな影響を与えている2つの原因について詳しく解説します。

【日本がエネルギー問題を抱える原因】

- 世界情勢

- 資源不足

世界情勢

日本が依存する石油燃料の主な供給元は中東地域に位置しています。中東地域は戦争や紛争が多く、政治情勢も安定していません。不安定な政治情勢によりエネルギー資源の価格高騰が起きやすく、日本での電気代高騰にもつながっているのが現状です。

また、日本は天然ガスの輸入をロシアに依存していました。しかし、2022年にロシアがウクライナに侵攻したことで、エネルギー資源の供給が不安定となり、価格高騰を引き起こしています。

資源が乏しい日本が安定したエネルギーを手に入れるには、「不安定な情勢の国に依存しない」、また「自国での再生可能エネルギーの普及」が重要なポイントです。

しかしながら、地理的問題や導入コストなどの課題から、再生可能エネルギーの普及はあまり進んでいません。

資源不足

日本は石油や天然ガス・石炭の産出がほとんどない国です。そのため、安定したエネルギー資源を得るためには、海外からの輸入に頼る必要があります。

しかし、日本が依存する資源の主な供給元である中東地域やロシアの情勢が不安定になることで、輸入が減り結果的に価格高騰が起きているのが現状です。また、天然資源の枯渇が懸念される中で、資源獲得の競争はさらに激化することが予想されています。

化石燃料に依存しないための再生可能エネルギーも、日本の地理的な問題や導入コストの課題から、普及が拡大しきっていないのが現状です。

再生可能エネルギー導入における課題と解決策

再生可能エネルギーの導入における課題は複数あります。課題の中には、電力会社などエネルギーを供給する側だけでなく、エネルギーを活用する需要側にとっての課題もあり、それぞれに対する解決策も検討されている状況です。

【再生可能エネルギー導入における課題と解決策】

- 導入および発電コスト

- エネルギー密度

- 安定的な発電

- 調整力の確保

導入および発電コスト

再生可能エネルギーは導入時の建設費の高さが課題となる場合があります。電力会社など電力を供給する側の解決策の1つが、技術開発によるコストダウンです。

電気として使用する需要側に対するコストの解決策として、「FIT法改正」による入札制度への移行が行われています。FIT法とは、電力会社に対して、再生可能エネルギーで発電した電気を国が決めた価格で買い取るよう義務づけた制度のことで、FIT法により市場価格に左右されることなく一定金額での電力買い取りが保証されます。

また、FITは供給側が利益を得ます。現行では需要側から再エネ賦課金として集金したお金を供給側にFITとして支払ってバランスをとっています。

このように、再生可能エネルギーの導入や発電におけるコストに関する課題は、供給側は技術開発の発展、需要側の再エネ割賦金によって解決が見込まれます。

エネルギー密度

再生可能エネルギーは、単位面積や単位重量当たりの発電エネルギー量を示す「エネルギー密度」が低く、大きな設備を設置できる広大な面積が必要となることも課題となります。日本は山林が多く、再生可能エネルギーを利用できる土地が狭いからです。

この解決策として、たとえば、太陽光発電システムの場合は、建物の屋根を設備の設置場所にする方法が拡大しています。また、耕作放棄地を活用したり、耕作を継続しながら農作地を太陽光発電の設置場所として活用したりする方法もみられます。

このように、再生可能エネルギーのエネルギー密度が低く、設備を設置するための土地が必要な課題に対しては、発電を行える環境の整備を行うことが解決策となります。

安定的な発電量

再生可能エネルギーの導入においては安定的な発電量の確保も課題として挙げられます。再生可能エネルギーは自然由来のエネルギーを使用するため、日照時間や天候に左右されるからです。

再生可能エネルギーによる安定的な発電量を確保するための解決策として、蓄電池を活用する方法があります。蓄電池とは、電気を貯めておく装置のことで、これにより発電量と電力の使用量のバランスを保つことが可能になります。

また、太陽光だけでなく洋上風力発電を活用した電源の導入や、消費電力量をコントロールする「デマンドコントロール」により発電量を安定させる策もあります。

このように、再生可能エネルギーによる発電量の安定は、さまざまな技術開発やその活用により解決できるといえるでしょう。

調整力の確保

再生可能エネルギーを導入する場合、調整力の確保も課題となります。再生可能エネルギーにおける調整力とは、再生可能エネルギーを主力電源として活用できるよう、不安定な発電量を安定的に活用できるようにすることです。

再生可能エネルギーによる発電は、天候や季節に左右される種類のものが多いため、電力の需要と供給のバランスを保つのが難点となっています。また、送電網や配電網として発電所がつくった電気を流す「系統」は容量が決まっていることも、調整力の確保が課題となっている背景にあります。

調整力の確保に向けた解決策として、充分な送電容量の確保を行うため、地域間やエリア内において系統増強を図る「電源接続案件募集プロセス」が広域で導入されています。さらに発電量と電力の使用量のバランスを保ちやすい蓄電池や、環境負荷が低い水素の活用なども調整力の確保に対する解決策となります。

電源接続案件募集プロセスとは、電設備等を電力系統に連系するための大規模な送電容量対策工事に際して必要となる工事費負担金を、事業者などから希望によって、近隣の電源接続案件の可能性を募り、複数の電気供給事業者から工事費負担金を共同負担して系統増強を行う手続きのことです。

なお、水素のエネルギー源としてのメリットなどに関して知りたい方は「水素と脱炭素の関連性は?エネルギー源としてのメリット・デメリットも解説」を参考にしてください。

関連記事:水素と脱炭素の関連性は?エネルギー源としてのメリット・デメリットも解説

再生可能エネルギー導入におけるメリット

企業が再生可能エネルギーを導入することによって、環境問題への対策を行えるだけでなく、国際イニシアチブへの加入や投資における評価など、複数のメリットがあります。

【再生可能エネルギー導入におけるメリット】

- 温室効果ガスを排出しない

- RE100など国際的イニシアチブ加盟につながる

- ESG投資などの評価につながる

温室効果ガスを排出しない

再生可能エネルギーは、CO2をはじめとする温室効果ガスを排出しないエネルギー源として活用できる点がメリットです。再生可能エネルギーは、太陽光や風力など枯渇しない、自然のエネルギーを活用するからです。

また、再生可能エネルギーは温室効果ガスを排出しないため、脱炭素を進めるうえでも導入が推進されています。このような背景から、再生可能エネルギーは、化石燃料に依存している日本において、脱炭素への取り組みに欠かせないエネルギー源として国をあげて導入が推進されています。

RE100など国際的イニシアチブ加盟につながる

再生可能エネルギーを導入し、事業運営を100%再生可能エネルギーで行うことを目指す企業は、RE100への加盟が可能になります。RE100とは、「Renewable Energy 100%」の略称で、イギリスの国際環境NGO「TCG (The Climate Group)」によって設立された国際的なイニシアチブです。

RE100は、事業に必要なエネルギーを100%再生可能エネルギーで賄うことを目指しており、加盟条件として「年間の消費電力量が50GWh以上」「自社事業の100%再生エネルギー化の期限設定および公表」「支配率50%以上の子会社を含めた再生可能エネルギー化」などが設定されています。

RE100への加盟国は、世界で419社、日本では 83 社(2023年10月現在)です。

このRE100に加盟することによって、環境問題への取り組みが評価され、投資を受ける際に有利になる可能性が高まります。また、取引先や提携先に対して脱炭素を求める企業もあるため、ビジネスチャンスをつかむ上でもRE100への加盟は有益であるといえるでしょう。

ESG投資などの評価につながる

再生可能エネルギーを導入することによって、環境に配慮した経営を行う企業として、ESG投資などの評価につながる可能性が高まります。ESG投資とは、投資先の価値を測る際に売上や利益に加え、環境・社会・企業統制といった要素を考慮する投資のことです。

再生可能エネルギーは、地球温暖化の原因となっている温室効果ガスを排出しないエネルギー源です。そのため、再生可能エネルギーを導入する企業は、環境問題に取り組み、脱炭素を目指す企業と見なされます。

このように、再生可能エネルギーを導入することによって、投資機関やステークホルダーからの信頼獲得や企業価値が向上する可能性が高まり、ESG投資などの評価につながるでしょう。

関連記事:再生可能エネルギーを利用するメリットとデメリットを解説

再生可能エネルギー導入にはデメリットもある

再生可能エネルギー導入にはメリットだけではなくデメリットもあることを把握しておかなければなりません。ここでは、導入にあたってのデメリットを紹介するので、実際に導入する際の参考にしてみてください。

大規模な設備が必要になる

再生可能エネルギーの導入には、電力需要を賄うだけの発電設備を備えようとすれば、大規模な設備が必要になるデメリットがあります。発電効率の面からも、一定規模以上の再生可能エネルギー発電設備を備えなければなりません。

太陽光発電や風力発電は化石燃料に比べてエネルギー密度が低いため、同じ電力を得るためにはより広大な面積が必要です。国土の狭い日本は、新たな発電設備を設置するためのスペースが限定的です。

平地が少なく、山地や森林が多い地形的特徴も、大規模な発電所建設の障壁となりかねません。太陽光パネルの設置には広い平地が望ましく、風力発電も風況の良い場所に大型の風車を建設する必要があります。

地理的制約により大規模設備の導入が難しいことが、日本で再生可能エネルギーが他国に比べて普及しない要因の1つです。

割高なコストがかかる

再生可能エネルギー導入のデメリットの1つは、従来型の発電方式と比較して割高なコストがかかる点です。資源エネルギー庁によると、日本の事業用太陽光発電の発電コストは、2020年時点で12.9円/kWhです。

技術の発展と設備価格の低下により、2030年には8.2~11.8円/kWh程度まで下がることが試算されていますが、それでも国際的な水準と比較すると高い状況です。

一方、アラブ首長国連邦(UAE)の「スワイハン太陽光発電事業」では、2.42セント/kWh(約3円/kWh程度)の低価格での長期売電契約が締結されました。低コストが実現できた要因としては、大規模な発電プラントによるスケールメリット、砂漠地帯特有の日照時間の長さによる高設備稼働率、太陽光パネルなどの主要部品の調達価格の違いが挙げられます。

低コストを実現できた要因の多くが日本では地理的条件から実現が難しく、コスト面での国際競争力に差が生じています。

出典:経済産業省資源エネルギー庁/電気をつくるには、どんなコストがかかる?

出典:日本経済新聞/丸紅「エネルギーの盟主」の座維持に挑む UAEで太陽光

発電量が安定しない

再生可能エネルギーの多くは自然現象の影響を直接受けるため、発電量の予測が難しく、安定供給に課題があります。

太陽光発電は天候や日照時間に大きく左右され、曇りや雨の日には発電量が激減します。また、昼夜の発電量差も大きく、夜間はまったく発電できません。風力発電も同様に、風力や風向きの変化により出力が大きく変動し、無風状態では発電がストップします。

電力は需要と供給のバランスを常に保つ必要があるため、発電量の変動は電力系統の安定運用とって大きな課題です。問題を解決するためには、電力需要に応じて発電量を調整する仕組みや、余剰に発電された電力を蓄電池に蓄えるなどの電力の需給調整機能が欠かせません。

再生可能エネルギーの今後

日本では諸外国と比較して再生可能エネルギーの普及率が低い状態にありますが、今後導入が拡大していくことが予想されます。2050年の脱炭素社会の実現に向け、政府が2030年度までに再生可能エネルギーを36〜38%に引き上げる目標を掲げているためです。

【再生エネルギーの種類別導入目標】

| 種類 | 導入目標 |

| 太陽光 | 14-16% |

| 風力 | 5% |

| 水力 | 11% |

| 地熱 | 1% |

| バイオマス | 5% |

しかし、経済産業省の資料によると、日本はエネルギー供給源のうち80%程度を化石燃料に頼っている状況です。さらに、2030年度も40%程度の発電量を化石燃料で賄うことが見込まれています。

そのため、政府は再生可能エネルギーをはじめ、水素など分野ごとに、投資を後押しするための規制改革、早期の市場創出、産業力強化対策等環境整備の方策やエネルギー転換などに必要となる新たな社会システムやインフラ整備に関して議論しています。

参照:令和3年度(2021年度)エネルギー需給実績を取りまとめました(確報)|資源エネルギー庁

建設業界における再生可能エネルギーの導入事例

建設業界における再生可能エネルギーの導入事例として、以下3つの企業を紹介します。

- 清水建設

- 飛島建設

それぞれの事例を自社の取り組みの参考にしてみてください。

清水建設

FREAとの共同研究がスタートしたのが2016年のこと。FREAの敷地内に構築された実験設備でおよそ2年にわたる検証が行われ、技術的確立を見た水素エネルギー利用システムは、次のフェーズとして、実際の建物に導入されることになりました。選ばれたのは、郡山市総合地方卸売市場内の管理棟。卸売市場は早朝5時から9時までが電力消費のピークタイムで、それ以降は太陽光で発電しても電気は余ります。これを水素吸蔵合金で貯蔵し、必要に応じて放電することで、CO2排出量の削減効果と維持管理費の定量評価を実施していきます。

引用:ゼネコンなのに、水素?再生可能エネルギーの建物利用に挑む。|2019.10.21|清水建設の技術

飛島建設

飛島建設は、創業明治16年(1883年)と歴史のある建設会社です。同社のカーボンストック技術は同社が培った丸太を使った木材を大量かつ長期間使用する地盤改良(LP-SoC、LP-LiC)工法で、 建設事業を行いながら地中に森をつくり大気中の二酸化炭素(CO2)を減少させることに貢献しています。

前回の住友林業の取り組みでも紹介した通り、木は大気中のCO2を光合成により吸収し、酸素を排出し、炭素を樹木として固定します。飛島建設でもこの自然の原理を建設技術に活用し、軟弱地盤対策や液状化対策といった建設事業を推進しながら温室効果ガスを減少させ、気候変動緩和に貢献しようとしています。

同社では、これまで減少してきた木材利用を見直しています。セメントや鉄、人口化学材料をなるべく使用せず、木材に材料代替することで、炭素貯蔵によるCO2削減効果の他、省エネルギー効果も期待されます。木材利用の推進は新たなエネルギーやコストをかける必要はなく、CCS(Carbon Dioxide Capture and Storage)と同様の効果を得られるという点で特徴的です。

引用:建設業界の脱炭素とデジタル活用事例③|2023.02.28|新電力ネット

エネルギー問題の解決策に関するよくある質問

ここではエネルギー問題の解決策に関するよくある質問に回答していきます。

エネルギー問題の解決のために日本がやるべきことは何ですか?

エネルギー問題の解決のためには、以下のような取り組みが必要となります。

- 再生可能エネルギーの普及

- 脱炭素

- 原子力発電の再開の検討

再生可能エネルギーの普及は、電気高騰の解決だけでなく、今後さらに懸念されていくであろう天然資源の枯渇問題に対しても、有効的な対策となります。

また、特に火力発電における脱炭素を実現できれば、既存のシステムを利用したコストを抑えたエネルギー開発も可能となるでしょう。

原子力発電は東日本大震災での福島第一原発事故の影響による稼働停止後、事故のリスクや廃棄物処理の問題から、多くの発電所が停止されたままの状態です。

しかし、発電効率が良くCO2の排出量が少ない原子力発電は、エネルギー問題解決に向けた取り組みにおいて重要な役割を果たします。だからこそ、安全性の確保を前提としたうえで、原子力発電所の稼働を再開する動きが活発化していくとみられています。

日本がとるべきエネルギー政策は?

日本のエネルギー問題を解決するためには、以下の基本的視点(S+3E)を重要視していく必要があります。

- あらゆる前提としての安全性の確保

- エネルギーの安定供給の確保と強靭化

- 気候変動や周辺環境との調和など環境適合性の確保

- エネルギー全体の経済効率性の確保

資源エネルギー問題について、私たちにできることは?

国連総合広報センターは、資源問題について私たちができることとして、以下の10の行動を挙げています。

・家庭で節電する

・徒歩や自転車で移動する、または公共交通機関を利用する

・野菜をもっと多く食べる

・長距離の移動手段を考える

・廃棄食品を減らす

・リデュース、リユース、リペア、リサイクル

・家庭のエネルギー源を替える

・電気自動車に乗り替える

・環境に配慮した製品を選ぶ

・声を上げる

引用:個人でできる10の行動

どれも小さな行動かもしれませんが、地球上のすべての人たちがこれらの行動を心掛ければ、大きな変化につながります。目の前の自分ができる行動から始めることが大切です。

日本のエネルギーの問題点は?

日本のエネルギーの問題点は主に以下の3つです。

- 電気代の高騰

- エネルギー自給率の低さ

- 化石燃料への依存

資源に乏しい日本はエネルギー自給率が低く、エネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に依存しています。しかし、近年中東地域の不安定な政治情勢やロシアのウクライナ侵攻によって、供給が安定せず価格高騰が起こっています。

また、これらを解決するための再生可能エネルギーは、地理的な問題や技術面・コスト面での課題から、なかなか普及が進んでいないのが現状です。

関連記事:グリーン電力証書とは?活用のメリットや購入方法を解説

まとめ

日本では再生可能エネルギーの普及率は20%以下となっており、化石燃料による発電と比較して高いとはいえない状態です。低迷する再生可能エネルギーの普及率を上げるためには、日本特有の風土に対応できるような技術開発を行うとともに、導入におけるさまざまな課題を解決する必要があります。

再生可能エネルギーの導入における課題として「導入および発電コスト」「エネルギー密度」「安定的な発電」「調整力の確保」など複数ありますが、いずれも技術開発や水素など他のエネルギー源との活用が解決策として挙げられます。

建設業界では、これらの再生可能エネルギーの導入が特に重要で、新たな建設プロジェクトにおけるエネルギーソリューションとして積極的に取り入れられています。例えば、太陽光発電や風力発電のための施設建設、またこれらの設備をサポートするインフラの整備が進行中です。建設業界における革新的な技術開発は、再生可能エネルギー設備のより効率的な建設方法を模索することで、導入コストの削減や作業効率の向上を実現しています。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。