「スマートビルディング・カンファレンス2025―スマートビルが当たり前になる世界のために」が3月27日、東京都千代田区のイイノホール&カンファレンスセンターで開かれました。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)主催で、会場、オンラインを合わせて多くの人が参加しました。

スマートビルディング共創機構のミッション

4月設立のスマートビルディング共創機構代表理事の竹田真二氏(森ビル株式会社 オフィス事業部 営業推進部・企画推進部 部長)からは、設立に先立ち、同機構の概要についての説明が行われました。

スマートビル共創機構は分野・業界の垣根を越えた産学官連携の団体。データの利活用の促進による新たな産業の創出や国際競争力の向上を図ると共に、スマートビルに関わる人材育成や協調領域の整備による技術標準化等を目指しています。

多くの方が参加したスマートビルディング・カンファレンス

森ビル 竹田 真二 氏

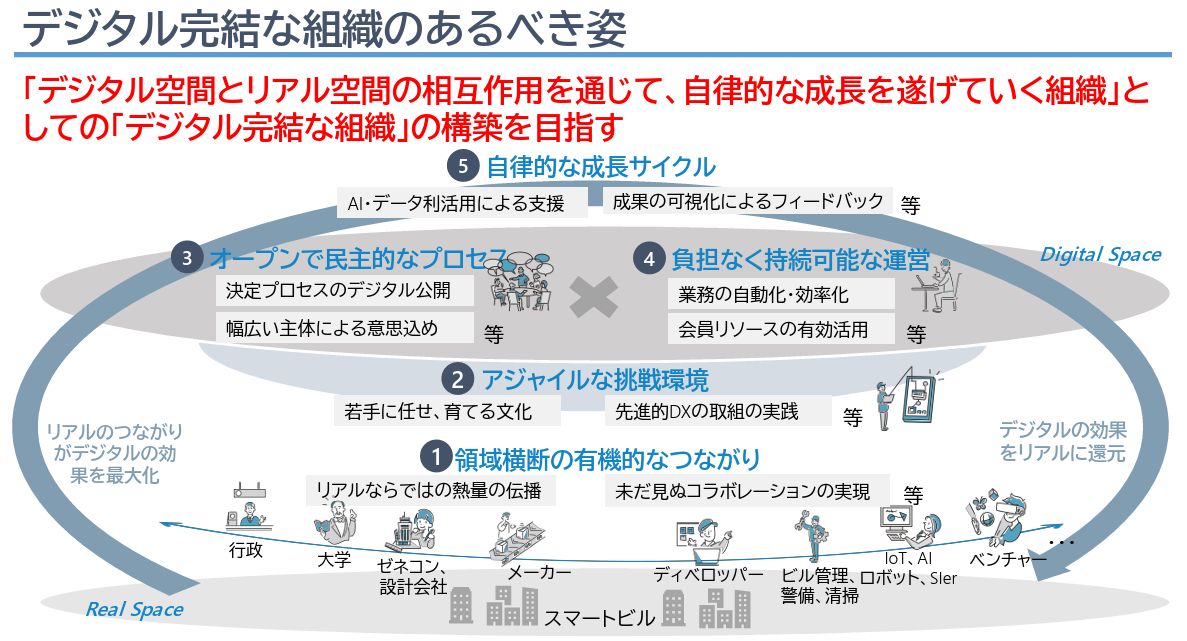

竹田氏は、同機構のミッションを「産学官が共創して社会課題に向き合い、デジタルやデータを活用したスマートビルの普及促進活動を通じて人々に新たな価値を提供し、人間中心かつ持続可能な社会の創造に貢献すること」と説明。目指すべき姿として「世界をリードする仕組みつくり」「スマートビルが当たり前の世界」「エコシステムの構築」の3項目を示しました。

竹田氏は「人口減少社会の中で、我々日本が主体となって世界をリードするような仕組みづくりを目指していきたいと思っています。またインターネットやスマートフォンが当たり前の社会になったように、スマートビルが当たり前の社会、というのが間違いなく訪れると思っています。多様な人材を巻き込んで、エコシステムを構築して新たな産業を創出していきたいと思っております」と話しました。

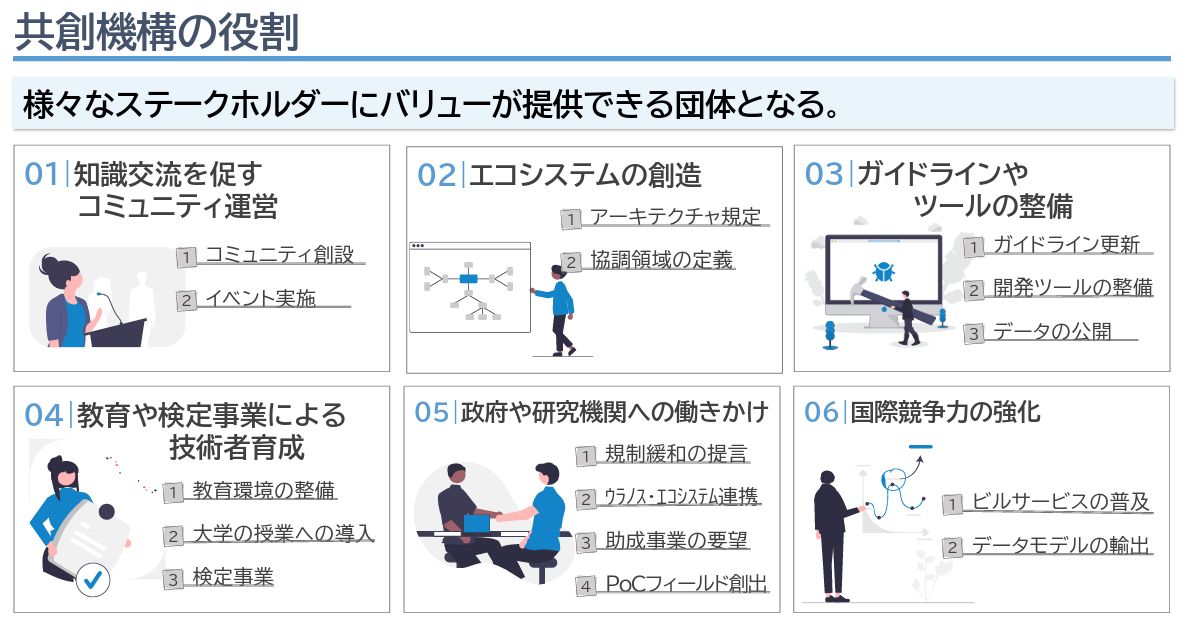

同機構が社会・会員に提供する価値としては①インセンティブ・ルールの創出②スマートビルの標準化・認証③集合知の構築と共有④世界に通用する人材育成⑤コミュニティの形成―を挙げました。竹田氏は機構が果たしていく役割について「知識交流を促すコミュニティの運営として、様々なイベントや会員さん同士のナレッジのシェアをしっかりとやっていきたい。スマートビルを早く社会実装していくためにも、協調領域をしっかり定め、ガイドラインやツールの整備等を進めていきたいと思います」としたうえで、「こういう活動を支える人材が何より大事。我々は民間団体ではありますが、政府、研究機関とも連携を取りながら、より大きな活動となり、本当に意味のあるスマートシティ、スマートビルディングに寄与できるようにしていきたい」と述べました。

共創機構の役割

出典:IPA Webサイト

スマートビル共創機構は、スマートビルに関心を持つ企業、団体から広く会員を募っており、115社・団体が参加しています(3月17日現在)。竹田氏は「必ずしも大きな企業ばかりではなく、スタートアップの方や、アカデミアの方、NPO、NGOなど、これからもっといい社会を作りたいんだ、というマインドセットを持っている方にはぜひどんどん参加をしていただきたい。当機構の一番大きなポイントは、領域を横断していろんなセクターの人たちが集まったというところにあると考えております」と幅広い領域からの参加を求めていました。

デジタル完結な組織のあるべき姿》

出典:IPA Webサイト

データモデル分科会について

カンファレンスではスマートビルに関する2つの基調講演が行われたほか、IPAデジタルアーキテクチャ・デザインセンター(DADC)内のスマートビルに関連する3つの分科会から活動報告がありました。

このうち、DADC専門委員の粕谷貴司氏(竹中工務店)は、データモデル分科会の活動や目標について報告しました。データモデル分科会は、多様なビルOSがデジタルツインをつくるためのデータモデルを標準化することで、ビルOSの変更や調達を容易にすることを目的としています。27の企業・団体が参加し、業界を横断した広範な議論が展開されています。

竹中工務店 粕谷 貴司 氏

MSI(マスター・システム・インテグレーター)勉強会とは

同じくDADC専門委員の大野元嗣氏(大成建設)からは、MSI(マスター・システム・インテグレーター)勉強会について報告がありました。

スマートビル共創機構の設立準備会員のアンケート結果から、スマートビル構築プロセスの標準化機能に対するニーズが高いことが判明。スマートビルの実現には、多岐にわたる専門知識を有し、ビル全体のサービスを企画・設計する人材や機能が求められるという評価から、こうした機能をMSIと定義し、スマートビル共創機構設立後のアウトプットへとつなげていく取り組みを進めていることなどが報告されました。

大成建設 大野 元嗣 氏

勉強会とは.jpg)

スマートビル共創機構は、発起人会メンバー12社が理事に就任しスタート。4月2日に5月下旬に設立総会を開くほか、ホームページを開設し、広く会員を募集していく予定です。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。