インフロニアHDグループの一つである日本風力開発は、適地探しから、事業計画の立案、開発、建設、運転・維持管理まで、風力発電に関わるあらゆる段階に対応し、風力発電の普及を進めている会社です。代表取締役社長の藤谷雅義氏に、日本風力開発の事業概要、特徴、風力発電普及の鍵、風力発電への思いについてお聞きしました。

“風”は地域の資源

日本風力開発は1999年に創立。社員3人でのスタートだったといいます。

「まだまだ世の中は再生可能エネルギーや風力発電には関心が薄い時代に、クリーンで持続可能なエネルギー、その中でも当時は欧州が先行していた風力発電に可能性を見出した創業メンバーが立ち上げてスタートした会社です。根底には、将来的にはクリーンなエネルギーへの転換が必要、という志があったと思います」(藤谷氏)

藤谷氏は、創立以来重視しているのが「地域」だと語ります。「“風”というのはいわば地域の資源。風を活用したエネルギー事業から生まれるメリットはやはり企業だけが得るわけにはいかない。しっかり地域に還元して、地域の発展に生かしていくというのが創業以来の姿勢です」

風力発電が稼働を始めるには、予定地調査などの準備段階から標準で8〜10年かかるといいます。「今年当社が着工しようとしている案件がいくつもありますが、ほとんどが10年くらい前からスタートして、数年後にようやく完成を迎えようとしている。開発段階ももちろんですが、完成後も20年、30年と稼働していくものなので、地域とは長いおつきあいになります。だからこそ、地域との関係性を重視し、地域にちゃんと利があるような形にしないといけないという思いがあるのです」(藤谷氏)

代表取締役社長 藤谷 雅義 氏

維持管理は専門会社が対応

日本風力開発の大きな特徴のひとつが、運転・維持管理を担う子会社である「イオスエンジニアリング&サービス」を保有している点です。その理由を藤谷氏は「我々は風力発電をエネルギーインフラ事業だと考えているからです。道路や水道などと同じで、エネルギー施設というものも人々の生活を支えるインフラなのです」と話します。「インフラである以上、ものをつくるだけでなく、作ったものが長期安定的に持続していく、ということが大事で、そのポイントとなるのが適切なメンテナンスなのです」

さらに2017年には、風力発電の先進地であるデンマークの企業と提携し、風車ブレードのメンテナンスに特化した「ブレードパートナーズ」を設立しました。藤谷氏は「特に日本の場合は、ブレードへの落雷が多いという問題があります。落雷を受けたブレードをそのままにすると大きなダメージにつながりかねない。適切なメンテナンスがとても重要で、最新の知見を日本に導入しながらメンテナンスに生かしています。風車ブレード専門のメンテナンス会社は、日本で唯一だと思います」と話します。

そのほかにも、発電所設備の監視・制御を行うシステムを提供する「イオスエナジーマネジメント」を擁するなど、独自に内製化できる体制を構築しています。

こうした体制を敷く狙いはどこにあるのでしょうか。そこには、コストとスピード感へのこだわりがあると藤谷氏は言います。「外部との連携ももちろん大事ですが、どうしても主体が異なることによって、意思疎通に時間がかかったり、タイムラグが生じたりするのは否めません。これを内製化することで、一気通貫にできるというメリットもありますし、コスト面を抑制することにもつながります。電気というものが国民にとって必要なインフラである以上、なるべく低廉な価格で供給すべきものだと思うので、我々は常にコストダウンという取り組みはやり続けなければいけないと思っています」

藤谷氏は、日本風力開発と同じインフロニアグループの前田建設から2024年に社長に就任しました。藤谷氏は、土木建設と風力発電の開発には共通点が多いと感じていると言います。「例えば、風力発電所の建設地は、山の稜線など結構難しい立地が増えてきています。そうすると、そこに設置するためにまず造成をして道路をつけて輸送計画を立てるなど、事業計画はもちろん事業コストに占める土木の要素のウェイトが増える傾向にあるので、建設や土木の知見やノウハウというものが非常に重要になってきているというのが今の状況だと思います」

ブレード点検の様子

ブレード内部の様子

風力発電こそカーボンニュートラルの鍵

カーボンニュートラルに向けて、風力発電などの再生可能エネルギーが普及するために必要なものは何でしょうか。藤谷氏は「クリーンエネルギーを増やさなくてはいけないという意識は皆さん持っているのですが、いま使っている電気がどこからきているのかという部分になると、電気には色がないので、どうしても意識しにくい。化石燃料由来の電気と自然エネルギー由来の電気の差別化というにはやはり難しいわけです」と話します。

そこで注目されるのが、トラッキングによる電気の“見える化”です。「再エネの中でも風力を使いたいといった個別のニーズは今後どんどん出てくると思います。今はデータの時代なので、情報の中でトレーサビリティをしっかり管理して、この時間にこの建物で使っている電気がどの発電所から来たものかを、トラッキングさせて紐付けて、それを外部に対しても証明していくという仕組みが実際に出てきています。例えば当社のA工場で使っている電気の何割はB風力発電所の電気を使っています、といったことが表明できるようになってきているので、これはひとつの付加価値化になると思います。環境意識に頼るだけでなく、ちゃんと経済的にもメリットがある仕組み、施策があると、クリーンエネルギーの需要がぐっと高まる可能性があるのではないでしょうか」

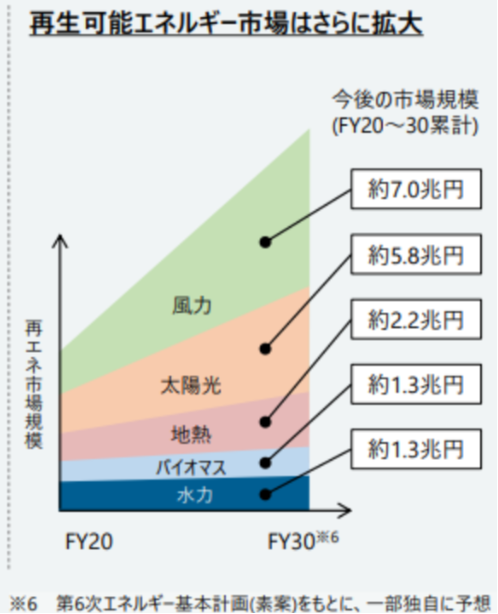

2023年の日本国内の全発電電力量に占める自然エネルギー電力の割合は25.7%、風力の割合は1%です(環境エネルギー政策研究所調べ)。半面、再生可能エネルギー市場の拡大に伴い、今後風力が大きく伸びるとの予想もあります。「カーボンニュートラルの実現には、クリーンエネルギーの発電量の増加が必要です。これから新しく量を稼げるものというとやはり風力しかない。だからこそ風力発電の普及に今後さらにドライブをかけていかなくてはならないと思います。それは使命感といってもいいかもしれませんが、風力発電によって、日本が、世界がカーボンニュートラルに向かうことで地球環境に貢献したい、それこそ当社が一丸となって共有している価値観です」(藤谷氏)

出典:『INFRONEER Medium-term Vision 2027 中期経営計画』

代表取締役社長 藤谷 雅義(ふじたに・まさよし)氏 |

※組織名・役職などの情報は取材当時(2025年3月)のものです。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。