社会インフラの整備や建設分野にとって欠かせないコンクリート。會澤高圧コンクリートは脱炭素、低炭素に配慮した製品開発を展開し、カーボンニュートラルに貢献する製品の普及に尽力しています。同社が社会実装を目指す「自己発熱するコンクリート」「電気を蓄えるコンクリート」、コンクリートの耐用年数を伸ばす「自己治癒コンクリート」など脱炭素製品の最新事情について、副社長・福島RDMセンター長の青木涼氏にお聞きしました。

「発熱/蓄電コンクリート」の実装化

會澤高圧コンクリートは2024年4月、マサチューセッツ工科大学(MIT)が研究開発を進める電子伝導性炭素セメント材料「ec³」(electron-conducting carbon-cement materialの略:いわゆる「蓄電コンクリ―ト」)の社会実装に向け、共同研究コンソーシアムを設立しました。

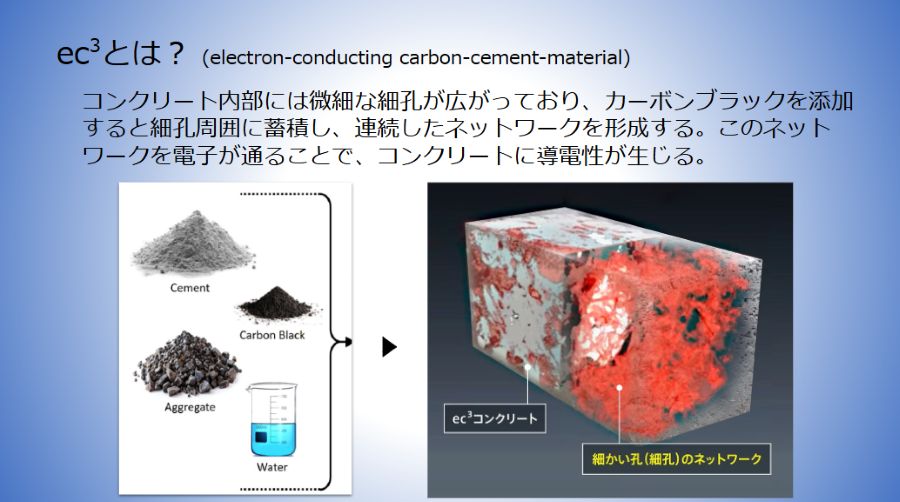

「ec³」は、MIT土木環境工学部のフランツ・ヨーゼフ・ウルム教授と、アドミール・マシック准教授らの研究チームが開発を進めるセメント系素材。コンクリートの内部には、セメントと水が反応する過程で極めて小さな空隙(細孔)が毛細血管のように広がっていますが、コンクリートにカーボンブラックという炭素の微粒子を添加すると、カーボンブラックが細孔の周囲に留まり、幾何学状のネットワークを形成します。このネットワークは電子が通ることができるため、コンクリートに導電性を持たせることができるのです。

ec3 (electron-conducting carbon-cement-material)の仕組み

出典:會澤高圧コンクリート提供資料より抜粋

會澤高圧コンクリートでは、この技術を応用し、「自己発熱するコンクリート」と「電気を蓄えるコンクリート」の2種類の実装を目指しています。25年9月には、全国の主要コンクリートメーカーなど45社が参加する「蓄電コンクリート工業会」が発足する予定です。

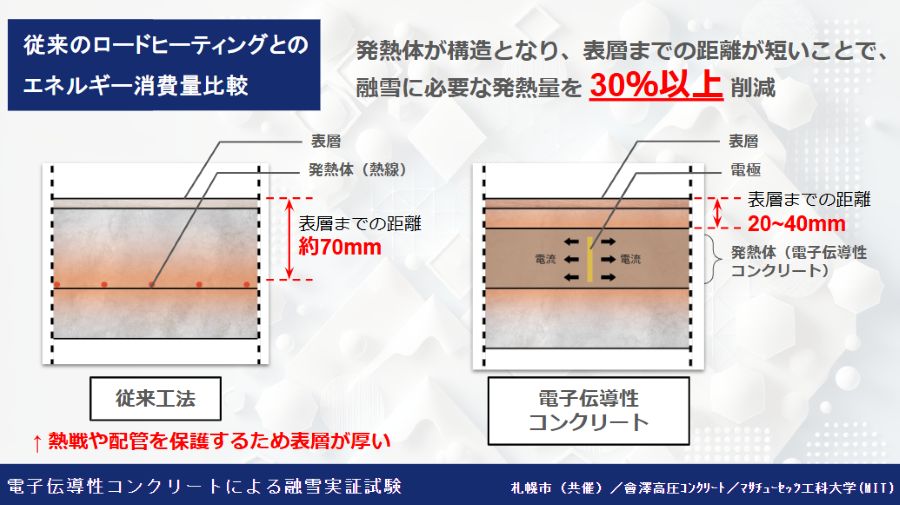

青木氏は「発熱の方は比較的実装化が容易なので、まずは融雪ロードヒーティングの路盤パネルとして製品化を目指しています。今冬には、札幌市との共催で、札幌市内での融雪実験も実施しました」と話します。

札幌市内での電子伝導性コンクリートによる融雪実証試験

出典:會澤高圧コンクリート提供資料より抜粋

従来のロードヒーティングと比べて、発熱コンクリートは融雪のためのエネルギー消費量を30%以上削減できるといいます。「ロードヒーティングの場合、路面の温度が重要。発熱コンクリートを用いた場合、発熱体から路面までの距離を短くできるので従来の工法よりもエネルギー効率を高めることが可能です」(青木氏)

従来のロードヒーティングとのエネルギー消費量の比較

出典:會澤高圧コンクリート提供資料より抜粋

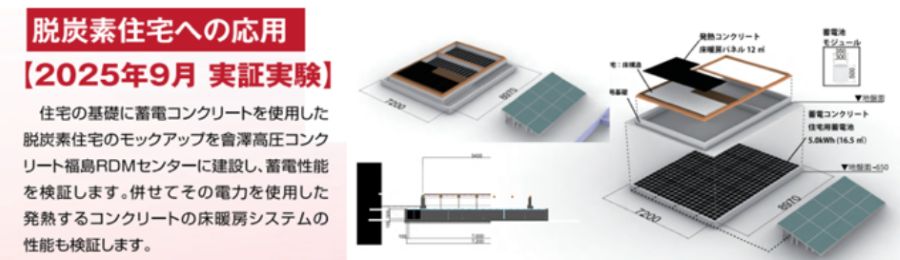

同じ技術を応用した「電気を蓄えるコンクリート」は、太陽光発電を備えた脱炭素住宅の基礎に使用することで、昼間に発電した電力をコンクリート基礎部分に蓄え、夜間電力として利用するといった実装化が期待されています。青木氏は「開発にはもう少し時間がかかりますが、将来的には住宅やビルなどの構造体自体に蓄電機能を持たせることができればいいと考えています」と期待を込めます。25年9月からは、福島RDMセンターに、蓄電コンクリートを基礎とした脱炭素住宅のモックアップを建設し、蓄電性能の検証を進める予定です。

脱炭素住宅への応用

出典:會澤高圧コンクリート提供資料より抜粋

「自己治癒コンクリート」耐久性向上でCO2削減

コンクリート自体の耐久性を向上させることで、脱炭素に貢献する製品の開発にも取り組んでいます。會澤高圧コンクリートが世界で初めて量産化に成功したのが、自己治癒コンクリート「Basilisk(バジリスク)」です。

コンクリート構造物にとって永遠の課題であるひび割れに対し、内部に含まれるバクテリアが初期段階で自ら修復を行うことで、鉄筋の腐食を防ぎ、優れた保護効果を発揮します。

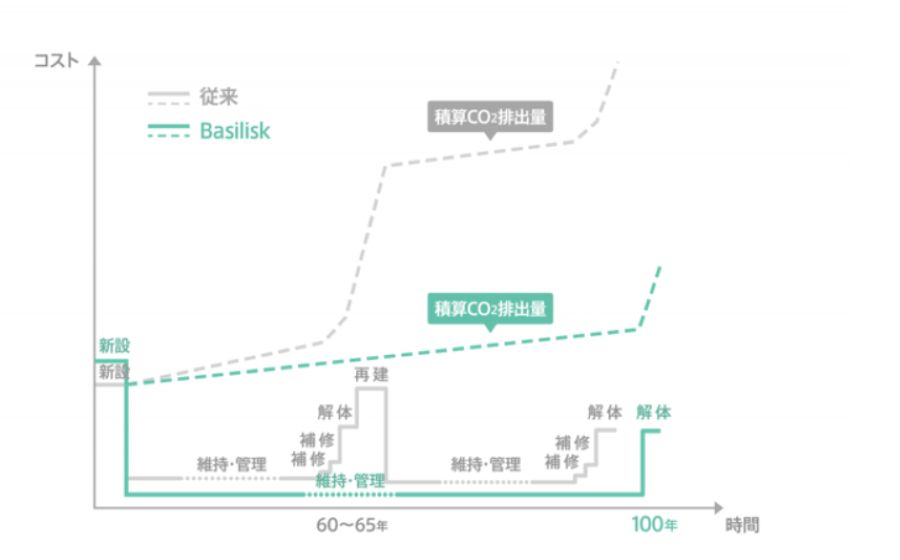

「コンクリートがひび割れを起こすことによって内部の鉄筋が錆びて膨張を起こし、それが老朽化につながることが多いのです。そのひび割れを自己治癒することで、構造物自体の耐用年数を伸ばすことができます。我々は『100年コンクリート』とも呼んでいますが、建て替えのサイクルも長くなりますし、メンテナンスの手間も減る。結果として、建て替えやメンテナンスに伴うCO2排出量削減にもつながるわけです」(青木氏)

従来のコンクリート製品と「Basilisk」との積算CO2排出量の比較

「脱炭素第一経営」の目指す未来

こうした脱炭素製品の開発を進める背景には、カーボンニュートラルの実現に向けた強い思いがあります。「弊社の経営方針自体が脱炭素第一。2035年にCO2排出量ゼロという目標に向かってあらゆる施策を講じているところです。コンクリート製造がなぜCO2を排出するかというと、セメントを使うからです。セメントメーカーも低炭素のセメント開発は進めていますが、我々は2035年のネットゼロをコミットメントしている以上、それを待っているだけというわけにはいかないという思いがあります」(青木氏)

會澤高圧コンクリートでは、脱炭素製品以外の従来の方法で製造した製品を極力販売しない方針をとっていて、青木氏はこう締めくくりました。「コンクリートは、実は世界規模で見ると、水の次に使われている材料なのです。インフラ整備としてコンクリートは絶対欠かせない。そういう材料だからこそ、地球環境問題に貢献するためには、脱炭素への取り組みが必須です。さらに、今の時代の脱炭素というのは、単なる技術の問題ではなくて、経営上の課題です。脱炭素に配慮した製品を製造しても施工段階で使ってもらい、流通していくという循環がないと意味がないわけです。脱炭素製品しかなければ、それしか使えない。そのくらいの意識改革が必要だと思います」

會澤高圧コンクリート株式会社 |

※組織名・役職などの情報は取材当時(2025年3月)のものです。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。