【2025年4月施行】省エネ基準が全棟義務化!「建築基準法・建築物省エネ法」の改正ポイント

2025年4月施工「建築基準法・建築物省エネ法」の改正

2050年のカーボンニュートラルへ向けてCO2排出削減が加速しています。この排出削減の波は建築業界にも押し寄せており、バイオマスである木材使用を促進すると共に、省エネ性能の高い住宅を建築することなどで排出削減を行うことが求められています。このため、より省エネ性能が高い木造建築物を建設しやすくなるように、定期的に建築物省エネ法が改正されていますが、直近では2025年4月に建築基準法及び建築物省エネ法が施行されることが決まっています。今回の記事では、この改正建築物省エネ法で変わる3つの大きなポイントについて解説します。

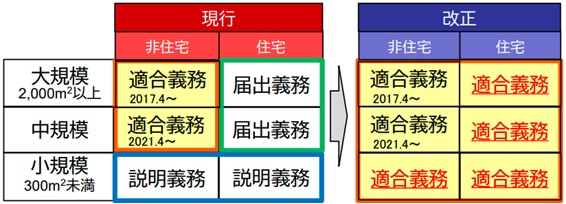

改正ポイント1 全ての新築で省エネ基準適合を義務化

建築物省エネ法では省エネ基準が定められています。この省エネ基準には、住宅の場合は外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準、非住宅の場合は一次エネルギー消費量基準があります。現行の建築物省エネ法では大規模及び中規模の非住宅のみでこの省エネ基準への適応義務がありますが、法改正により2025年4月以降に着工する全ての住宅、非住宅で省エネ基準への適合が義務化されることになります。

出典:建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料|国土交通省

この改正に伴い、これまで中規模以上の住宅に適用されていた届出義務制度及び小規模住宅及び非住宅に適用されている建築主に対する省エネ性能についての説明義務制度は2025年4月以降に廃止されることになります。

また、この省エネ基準適合義務制度では、増改築を行った場合にも省エネ基準への適合は義務となりますが、増改築の場合は増改築を行う部分のみが適合の対象になります。一方で、修繕や模様替えといったリフォームは対象外です。

この省エネ基準に関する改正は将来的にも続いていく見込みであり、2030年までに省エネ基準はZEH及びZEB水準まで引き上げ予定となっています。

改正ポイント2 木造戸建住宅の建築確認手続き等を見直し

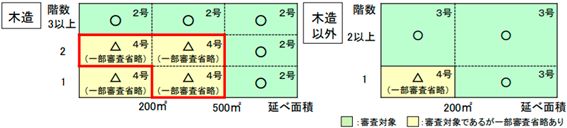

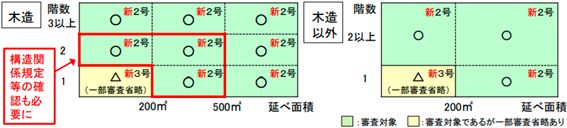

原稿の建築物省エネ法では4号特例という制度があります。この特例では、小規模建築物の建築確認審査の一部を省略できますが、この4号特例が見直され改正後には特例が大幅に縮小されます。

4号建築物とは、階数2以下で延べ面積500㎡以下の木造建築物などを指しており、建築士が設計・工事監理を行った場合には審査省略の対象となっていました。今回の法改正により、4号という分類が廃止され、階数や延べ面積によりそれまで4号に分類されていた建物は2号及び3号に分類されます。これに伴い、平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物以外の建築物では審査が必要となります。

改正前

改正後

出典:建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料|国土交通省

4号特例は高度経済成長期に住宅の建設ラッシュが起こり、それに伴い審査の人手が足りなくなったために設けられた特例制度です。しかし、審査の一部が省略されると省エネ基準に適合しているかなどの確認ができません。このため、木造建築物の構造規定等の審査や検査対象を現行の非木造建築物と揃えることで、省エネ基準を含めて適合性を審査できるようにすることが今回の改正ポイントの一つです。

改正ポイント3 木造戸建住宅の壁量計算等を見直し

従来の基準では、屋根には「軽い屋根」と「重い屋根」の区分があり、この区分の応じて必要な壁量及び柱に必要な小径が算定されていました。しかし、建物の省エネのために様々な断熱方法を導入した場合、さらに創エネのために屋根に太陽光パネルを設置した場合に建物の重量が増えてしまいます。このように、近年では省エネや創エネに伴い住宅が多様化しているため重量に差が出てしまい、従来の方法では適切な壁量が算定できず住宅の安全性に懸念が出ています。

このため、「軽い屋根」と「重い屋根」という区分を廃止すると共に、太陽光発電パネルの搭載可否や外壁の仕様などの条件を考慮した計算により、必要な壁量を算定することが今回の改正ポイントの1つとなっています。

建設業界への影響

建築物省エネ法の改正により建設業には次のような変化や影響があるとNPO法人 建設技術監査センター理事の門倉伸行氏は語ります。

「まず、省エネ基準適合の義務化に関しては、これまで特定の大規模非住宅建築物に限られていた省エネ基準の適合義務が、すべての新築住宅および非住宅に拡大され、また、新築のみならず増改築も対象に入るため、建築主は省エネ性能確保計画を提出し、適合性判定を受ける必要があります。当然、これらの作業により設計や施工に関する知識やスキルも求められ、業務負担も増加します。2点目の『木造戸建て住宅の建築確認手続きの見直し』すなわちこれまでの4号特例の見直しについては、建築確認の際に構造計算書や設計図書の提出が求められるようになり、木造住宅の構造的な安全性がより厳格に審査されることになります。材料や工法の変更が必要になる場合も出てくることもあり、コスト増加の要因になることも想定されます。3点目の『木造戸建住宅の壁量計算等の見直し』に関しては、本改正により木造戸建て住宅の壁量計算に大きな影響を与えることが予想されます。また、木造住宅の構造的な安全性とエネルギー効率が同時に求められるようになると考えられます。壁量計算への影響としては、壁量基準の見直しのほか、構造計算の義務化、省エネ性能の向上なども求められるでしょう」

まとめ

2025年4月から改正建築物省エネ法が施行されます。今回の改正では、省エネが促進されると共に、バイオマス素材である木材の活用がしやすくなっています。建築物省エネ法はカーボンニュートラルへ向けて建物からのCO2排出を削減するために重要な法律です。この建築物省エネ法を柔軟に改正し運用することで、カーボンニュートラル達成へ向けて大きく前進することが期待されています。

※

NPO法人 建設技術監査センター理事

門倉伸行(かどくら・のぶゆき)氏

熊谷組にて約40年にわたり、技術研究部門、環境事業プロジェクトに従事。

主に環境汚染の除外技術の開発などを行う。

現在はNPO法人建設技術監査センターの理事を務める。

建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。

リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。

本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。

また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。