温暖化が進む昨今、国内外で豪雨や猛暑などの気象災害が頻発するようになりました。こうしたなかで、日本を含む多くの国や地域では2050年までに温室効果ガスの排出量を実質的になくす脱炭素社会の実現に向けた取り組みが行われています。

「脱炭素先行地域」もそのひとつであり、この脱炭素先行地域のように建設業界を含む事業者と自治体が協力しながら推進するケースも少なくありません。しかし、脱炭素先行地域は2022年から始まった比較的新しい取り組みであり、概要や目的を知らない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、概要を目的や事例などを踏まえて脱炭素先行地域について詳しく解説します。

脱炭素先行地域について

CO2やメタンなど、太陽からの熱を閉じ込めて地表を温める働きがあるガスを「温室効果ガス」といいます。工場や発電所などから排出される温室効果ガスと森林や海洋などによる吸収量を差し引いた際の合計の排出量を実質ゼロにすることをカーボンニュートラルと言い、脱炭素先行地域はこの取り組みを通して他地域に先行して脱炭素社会を実現します。

ここでは、脱炭素先行地域の概要や目的について解説します。

脱炭素先行地域とは

脱炭素先行地域とは、2050年までに脱炭素社会を実現する先行モデル地域です。環境省が提示する「地域脱炭素ロードマップ」に基づき、各地域が主体となって地方自治体や企業、金融機関が協力しながら温室効果ガス削減に取り組みます。

また、地域の特性や気候風土に応じた方法を採用する点も脱炭素先行地域の特徴です。例えば、豪雪地帯であれば温浴施設の排熱を活用して融雪するほか、森林資源が豊富なエリアでは、スマート林業を導入するなど、地域ごとに適した方法を取り入れます。

政府は、環境省が中心となってサポートしながら、2030年までには最低でも100カ所で地域脱炭素の取り組みを進めると発表しました。

脱炭素先行地域の目的

脱炭素先行地域の大きな目的は、地域資源を最大限に活かしながら、脱炭素社会の実現を推進することです。併せて、各地域が抱える課題を解決に導き、住民の生活向上を目指します。

取り組みの中心となるのは民生部門です。民生部門は、家庭部門や業務その他部門から構成されています。「家庭部門」は、各家庭のエネルギー消費、「業務その他部門」は、事務所やビル、商業・サービス施設などのエネルギー消費に伴う温室効果ガスの排出量を指します。

脱炭素先行地域がこの民生部門の排出削減を中心に、他地域に先行して取り組み内容や成功事例を展開することで、他地域にも同じような取り組みが広がることが期待されています。

脱炭素の基盤となる8つの重点対策

「地域脱炭素ロードマップ」では、脱炭素の基盤として以下の8つの重点対策を示しています。

1.自家消費型の太陽光発電

2.地域共生・地域裨益型再エネの立地

3.省エネと再エネ電気調達、ZEB化誘導

4.住宅・建築物の省エネ性能等の向上

5.ゼロカーボン・ドライブ(再エネ電気×EV/PHEV/FCV)

6.循環経済への移行

7.脱炭素型まちづくり

8.食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立

ここでは、各対策について詳しく解説します。

1.自家消費型の太陽光発電

一般家庭や工場、店舗などの屋根に太陽光パネルを設置して発電し、電力を売買せずに自家消費する方法です。自家消費型の太陽光発電は、一般的な設備とは異なり、土地を造成するので環境に負荷がかかりにくいほか、電力の需要と供給の調整に必要な系統制約の面でも大きな課題が発生しません。

また、世界情勢の悪化を受けて電気料金の高騰が続くなかで、電力の自家消費が実現できればコスト削減にもつながるうえに、電力が余れば地域内外で有効利用できます。さらに、電気を蓄える「畜エネルギー」を同時に行うことで、非常用電源の確保も可能です。

建物だけでなく、駐車場を活用して太陽光発電設備が備わったソーラーカーポートを導入するケースもあり、工夫次第で再エネ利用率の拡大も期待できます。

2.地域共生・地域裨益型再エネの立地

地域共生により、一次産業と再生可能エネルギーの組み合わせや土地の有効活用、災害時の電力供給など、地域住民や事業者が積極的に脱炭素社会の実現に向けた取り組みに参加できる環境を整えることも脱炭素の基盤となる重要なポイントです。例えば、地域住民から合意が得られないまま事業を進めたり、自然環境や生活環境への配慮が不足したりする状態は、地域共生とはいえません。

また、再生可能エネルギーを使った事業による収益が地域を潤し、地域内で回ることで地域住民が裨益することも不可欠です。地域住民の了解を得たうえで、未利用地や荒廃農地などを有効活用し、収益を地域に還流できれば地域脱炭素の目的を果たします。

3.省エネと再エネ電気調達、ZEB化誘導

市役所や学校などの公共施設を含む業務ビルにおける徹底した省エネの取り組みや、各設備の電化促進なども脱炭素につながる手段の一つです。また、CO2排出係数が抑えられている小売電気事業者と契約する方法も挙げられます。

加えて、業務ビルを更新もしくは回収する際は、ZEB化を進めることも重点対策とされています。ZEBとは「Net Zero Energy Building」の略称で、快適な環境を保ちながら、年間の一次エネルギー消費量(建物で使用する設備機器のエネルギー消費量)を実質ゼロにする建築物です。

ZEB化によって省エネやコスト削減につながるほか、災害発生時に停電が起こった際もエネルギーの自給自足が出来るために事業を継続しやすくなります。

4.住宅・建築物の省エネ性能等の向上

冷暖房は、一般家庭においてCO2排出量の大部分を占めています。脱炭素を進めるためには、住宅建築に関わる事業者が積極的に断熱性や機密性の高い住宅や建築物を推進することが大切です。また、自治体では、地域特性や気候風土を踏まえた独自の基準を設定するほか、事業者に向けた研修や省エネ住宅施工のサポートを行う必要があります。

前章で触れたZEBに対して、家庭で使用する年間の一次エネルギーを実質ゼロにする住宅をZEH(Net Zero Energy House)といい、2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指すことも脱炭素における目標の一つです。

5.ゼロカーボン・ドライブ(再エネ電気×EV/PHEV/FCV)

脱炭素に関連する取り組みは、住居や商業施設、ビルだけではありません。自動車を使った移動も重点対策の一つです。例えば、再生可能エネルギーとEVやPHEV、FCVの活用が挙げられます。

EV(Electric Vehicle)は、バッテリーの電力のみで駆動する自動車です。電気と化石燃料の両方を使えるハイブリッド車をHV(Hybrid Vehicle)やPHEV(Plug-in Hybrid Vehicle)、水素と酸素の化学反応によって発電した電力でモーターを動かす仕組みをFCV(Fuel Cell Vehicle)といいます。

EVは、ガソリン車と比べるとCO2排出量を大幅に削減できる点が特徴です。公用車やトラック、バスのEV化や、充電インフラ導入の推進などにより、脱炭素社会の実現が期待できます。また、EVは動く蓄電池にもなり、災害時には非常用電源として活用することも可能です。

6.循環経済への移行

循環経済とは「サーキュラーエコノミー」ともいい、資源を循環利用しながら製品開発や生産を行う経済システムです。

従来は、大量生産・大量消費が主流であり、その結果、大量廃棄型の社会が形成されていました。こうした一方通行型の経済システムは、必要以上の資源採取による資源不足や生物多様性の破壊、CO2排出量の増加などの環境問題に直結します。

消費に関する取り組みとしては、いわゆる「3R」と呼ばれるReduce(リデュース)・Reuse(リユース)・Recycle(リサイクル)が主流でした。一方で、循環経済は3Rに加えて、資源投入量や消費量を抑えながら、ストックを有効活用する取り組みであり、廃棄物を完全になくすことが前提です。

7.脱炭素型まちづくり

脱炭素社会を目指すには、街自体の脱炭素も不可欠です。例えば、公共交通機関を生かしたコンパクトなまちづくりやEVバスを活用した交通ネットワークの再構築などが挙げられます。

また、脱炭素型まちづくりに向けて住民の意識や行動の変容を促すために、歩行者が歩きやすい空間を演出したり、インセンティブの付与を導入して継続して行動しやすい工夫をしたりすることも一つの手段です。

8.食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立

調達・生産から消費までのサプライチェーンの各過程において、環境負荷を軽減し地域資源を最大限に活用して、食料の安定的な供給や農林水産業の持続性を両立させることも、脱炭素実現に向けた重点対策の一つです。併せて、生産性の向上も重要な課題となっています。

例えば、地産地消型バイオガス発電施設や小水力発電などの再生可能エネルギーを導入するほか、産業排熱の利用、農機のシェアリングなどが挙げられます。また、ロボットやAIを活用したスマート農業の展開も、労働生産性と持続性を両立するうえで効果的です。

脱炭素先行地域の選定過程

脱炭素先行地域は、環境省によって選定されます。ここでは、選定プロセスと7つの評価ポイントを解説します。

選定プロセス

脱炭素先行地域の募集は2025年度まで年2回程度行われ、地方公共団体が地方環境事務所に計画提案書を提出します。計画提案書の内容は、有識者で構成される評価委員によって評価されます。

また、書面審査に加えて、必要があれば対面もしくはWeb会議にてヒアリングも行われ、最終的に環境省が脱炭素先行地域を選定します。

7つの評価ポイント

脱炭素先行地域は、以下に挙げる7つの評価ポイントを踏まえて選定が行われます。

1.範囲・規模の大きさ・考え方

2.合意形成

3.再エネ設備導入の規模・確実性

4.事業性

5.地域経済循環への貢献

6.地域の将来ビジョン

7.先進性・モデル性

具体的には、当該地域における民生部門の電力需要量の規模が大きいことや再生可能エネルギーの電力供給量のうち自家消費の割合をできるだけ高くすることなどが挙げられます。また、脱炭素先行地域で導入する技術について、経済性の担保や新たな需要創出の可能性があることなども評価ポイントの一つです。

脱炭素先行地域一覧

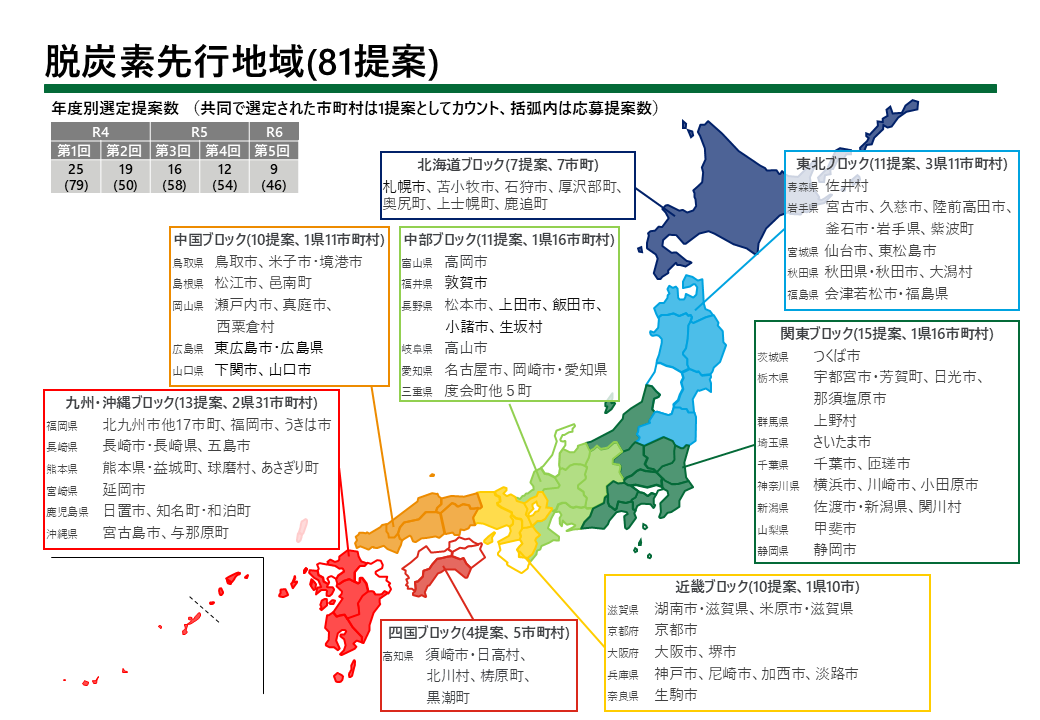

脱炭素先行地域は、全国38道府県107市町村の81提案が選定されています。(令和6年12月16日時点)

脱炭素地域に向けた交付金

脱炭素先行地域向けに複数の交付金が設けられており、交付金は取り組みを効果的に推進するために利用できます。ここでは、主な交付金を2つ解説します。

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金とは、地域脱炭素ロードマップや地球温暖化対策計画、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略などに基づいて、意欲的な脱炭素の取り組みを行う自治体をサポートするために交付されます。

脱炭素先行地域に選定されていることを前提に、CO2排出量削減に向けた再エネ発電設備や基盤インフラ設備投資などに活用可能です。

特定地域脱炭素移行加速化交付金【GX】

特定地域脱炭素移行加速化交付金【GX】は、官民連携により、民間事業者が自営線マイクログリッド事業を展開する際に支援するために交付されます。自営線マイクログリッドは、地方自治体や事業者が導入した省エネ設備や再エネ供給設備によって構築されるエネルギーネットワークです。

地域内で再生可能エネルギーが使える状況にすることは、脱炭素先行地域として成功するうえで欠かせません。特定地域脱炭素移行加速化交付金【GX】は、自営線マイクログリッドを構築する地域において、CO2排出量削減効果の高い製品や技術を導入する際のサポートになります。

脱炭素先行地域の取り組み事例

脱炭素先行地域の取り組みは、地域特性や気候風土によってさまざまです。ここでは、建設業界が計画に関わっている事例を3つ紹介します。

長野県生坂村

長野県生坂村では、古民家脱炭素リノベーションを実施しています。この取り組みでは、茅葺住宅等の古民家の断熱改修を実施するとともに、木質バイオマス熱利用を推奨しているほか、野立て太陽光発電を導入している点も特徴です。こうした取り組みは、移住・定住や過疎対策にもつながっています。

また、防災拠点である村の中心地と主要産業のぶどう農場との間に民間裨益型自営線マイクログリッドを構築して、村全体の脱炭素を図っている点も特徴です。

長崎県五島市

長崎県五島市は、市内全域が脱炭素先行地域の対象になっています。立地を生かした洋上風力発電を推進している点が大きな特徴です。発電した電力は、地域新電力の五島市民電力を通じて地域に供給されています。

洋上風力発電が始まったのは2011年で、2016年からは商用運転を続けてきました。実に10年を超える取り組みであり、再生可能エネルギーの認識は地域に浸透しつつあります。

さらに、風力発電設備が8基並ぶ「ウインドファーム」も建造され、建設業に関する新たな雇用や飲食、宿泊関係の産業の活発化が期待される点も脱炭素先行地域として成功した事例の一つです。

参照:五島市:系統混雑エリアへ再エネ導入をさらに進める「地域アグリゲータ」モデル|環境省

宮城県仙台市

宮城県仙台市では、脱炭素先行地域の共同提案者で構成される「脱炭素リノベーション支援チーム」を立ち上げ、「使いながらZEB改修」を実施しています。「使いながらZEB改修」とは、既存のビルが立ち並ぶエリアで、業務や営業にできる限り支障が出ないように配慮しながら、脱炭素を実現する取り組みです。

また、仙台市の北部に位置する住宅地では、既存住宅400戸に太陽光発電と蓄電池を導入し、エネルギーを合理的に使うエネルギーマネジメントを実施しています。このように、エリアを分けて特性にマッチする取り組みを行なっている点が、仙台市の大きな特徴です。

参照:109 万市民の“日常”を脱炭素化 ~「働く人」「暮らす人」「訪れる人」が豊かな時間を過ごせる“新たな杜の都”~|仙台市

まとめ

脱炭素先行地域は、将来的に脱炭素社会の実現に向けた活動を全国に広げるうえでモデルとなる重要な取り組みです。国を挙げたフォローアップ体制も整っており、多くの地域が計画を提案しています。

自治体だけでなく、建設業界含むさまざまな事業者が共同で事業を立ち上げるケースも多く、多様なアイディアが交わることで斬新な手法も生まれています。特に、既存ビルの脱炭素や発電設備の建造は、建設業界の知見やスキル、経験がなければ実現できません。

令和6年12月16日現在、脱炭素先行地域として81提案が選定されています。少なくとも100カ所を選定することが目標とされており、この先も建設業界を中心とする事業者と自治体との連携が期待されます。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。