全国バイオディーゼル燃料利用推進協議会が目指す 建設現場における脱炭素への貢献

建設機械などに使用する軽油の代替燃料として注目を浴びるバイオディーゼル燃料。建設現場で重機が排出するCO2削減策として有効な一方、導入に当たっては建設現場特有の課題もあります。バイオディーゼル燃料の利用促進を図る全国バイオディーゼル燃料利用推進協議会の青山裕史副会長(油藤商事代表取締役)と、同協議会の十川有子氏に、協議会の果たす役割、取り組みとともに、建設現場でのバイオディーゼル燃料利用促進に向けた課題、展望などについてお聞きしました。

バイオディーゼル燃料ユーザー向けのガイドラインを策定

全国バイオディーゼル燃料利用推進協議会は、バイオディーゼル燃料(以下、BDFと表記)事業の普及発展を図ることを目的に2007年に一般社団法人日本有機資源協会が設立。安全利用に向けた規格の制定やガイドラインの作成、製造・利用等に関する実態調査などを行っています。

同協議会の担う主な役割として、十川氏は、①関係団体のマッチングの場の提供②品質向上への取り組みの2つを挙げます。「企業同士、例えば燃料のサプライヤーとユーザーとのマッチングや、企業と国・自治体とのマッチングの場を提供するなど、関係団体と関係企業を結びつける役割が大きくなってきています。もう一つは品質向上の取り組み。協議会として『バイオディーゼル燃料の製造・利用に係るガイドライン』を策定・公表しています」

同ガイドラインは、BDFの原料となる廃食用油の品質、BDFの製造、製造工程で発生する副産物の適正処理、燃料として利用する場合の留意点等、BDFの原料収集から、製造、利用までの指針を示したものです。BDF導入に伴う車両等への技術指針として、ユーザー向けに導入時の注意事項や車両点検整備の方法、使用時のトラブル対応なども示されています。

「2008年の策定以来、改訂を重ねて、燃料供給側が品質管理をするためのガイドラインでありつつ、ユーザー向けに使用の際にどういったところに注意しなければならないかであるとか、管理上の注意すべき項目といった点も網羅しています。建設業の方からは、BDFを使ってみたいが重機の故障リスクが懸念点だという話をよくお聞きするのですが、そういった点に関してもかなりフォローされていると思います」(十川氏)

全国バイオディーゼル燃料利用推進協議会(一般社団法人日本有機資源協会)

十川 有子氏

ディーゼルエンジンとの高い親和性

建設機械にBDFを使用することに対する抵抗感について、青山氏はメーカーの立場としてこう説明します。「私がBDF製造に着手したのが1997年。BDF製造・販売の先駆けだと思います。当初は『天ぷら油を車に入れて大丈夫なのか』という声もありました。BDFは、廃食用油などを原料に、メタノールと触媒を加えて化学反応(エステル交換反応)させて不純物を抜いて蒸留することで、軽油と似た燃料ができます。両方の分析を見ると、軽油もBDFもCとHの化合物であることがわかります。さらに、ディーゼルエンジンは、灯油でも重油でも軽油でも動くというファジーなところがあるので、BDFもその許容範囲の中に入っているのです」

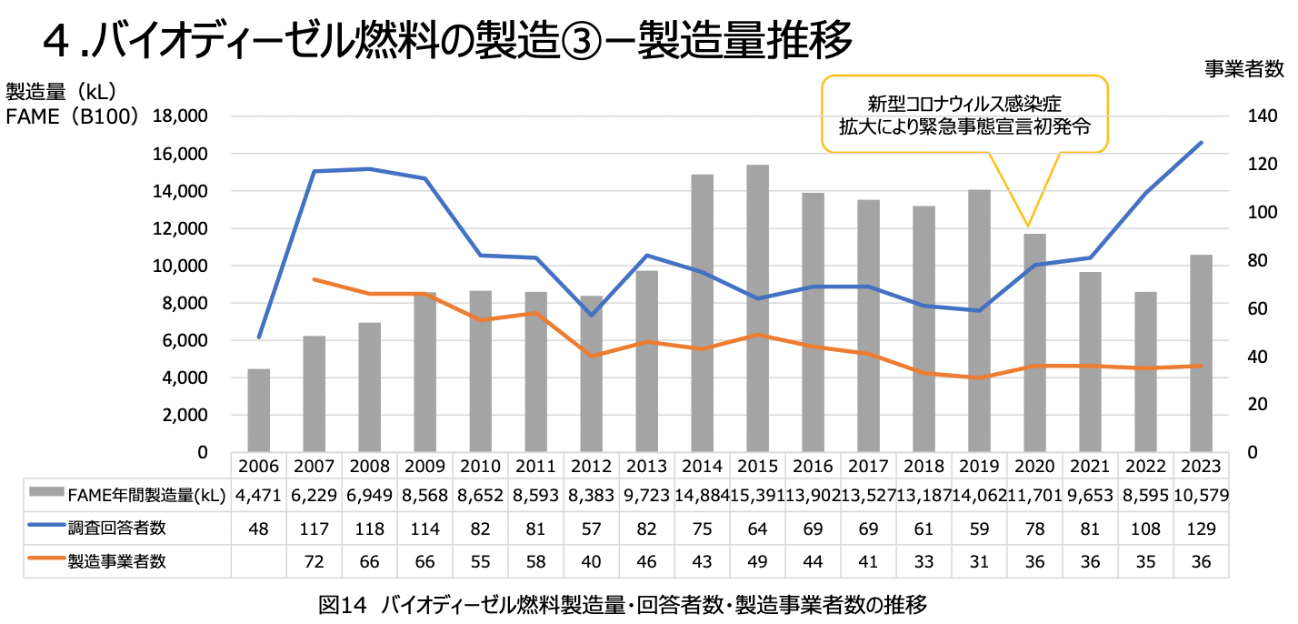

バイオディーゼル燃料製造量・回答者数・製造事業者数の推移

出典:全国バイオディーゼル燃料利用推進協議会

全国バイオディーゼル燃料利用推進協議会

青山 裕史副会長

重機メーカー保証が普及の鍵

それにもかかわらず、建設現場でBDF使用が進まない背景には、どのような要因があるのでしょうか。青山氏は「本社ではぜひ導入しましょうと言われても、いざ現場に行くと難色を示されるという現実があります」と指摘します。「複数油種の扱いを協力会社さんから難色を示されることや、パトロール給油が物理的に可能かと言った問題に加え、トラブルが生じたときにメーカー保証がないという点が大きな課題のひとつになっています。本来であればメーカー保証がある燃料が流通するという流れが普通ですが、BDFの場合は実際に流通している燃料に対して、メーカー保証がない現実があり、なかなか導入が進まない。そこに壁があるなと感じます。欧州ではメーカー保証を出している機械メーカーがたくさんあります。この部分で日本が遅れをとっているのは間違いないので、協議会としても各方面に働きかけていきたいと考えています」

BDFサプライヤーとユーザーのマッチングにあたっても、建設現場特有の課題があります。十川氏は「建設現場での使用の場合、期間も場所もその時々で変わるという特徴があります。そうすると、例えば、この会社のこの地域の現場ならこのサプライヤーが対応するといった大枠で考える仕組みができないと、マッチングもうまく進まないという課題があります」と話します。

▼バイオディーゼル燃料(BDF)を給油している様子

BDFは地元に根付くローカルエネルギー

BDFの利用を促進する取り組みとして、青山氏は「BDF利用にストーリーを付加する」と語ります。「例えば、地方自治体が主体となって橋を作る場合、橋ができる地元の皆さんの天ぷら油を集めるところから提案します。地元住民の廃食用油を集めて橋を作るというストーリーです。BDFは軽油と比較するとコスト的に不利な部分がありますが、こうしたストーリーを組み込むことで、セールスポイントを作ることができます」

青山氏は、BDFは「地産地消のローカルエネルギー」と表現します。「私の地元の滋賀県では、県内の廃食用油を集めて、県内の車に使うというプロジェクトがあります。こうした取り組みは各地にあって、その情報共有を協議会が担っています。一方で、BDFは国際的に注目を浴びるグローバルエネルギーという側面も持っています。ローカルエネルギーをグローバルな視点で見つつしっかりローカルで展開していくというところがミソであり、そこをやらないと失敗する。逆に言うと、ローカルエネルギーという視点で回すとしっかりと利益も出てきますし、全国どこでも展開できる可能性があるので、パトロール給油等の課題解決にもつながっていくと思います」

CO2排出量を削減し、地球温暖化防止に貢献するという意味でグローバルな意味を持ちつつ、地域ごとの循環の中で生み出されるローカルエネルギーという特性を持つBDF。青山氏は「グローバルなローカルエネルギーとして、各地域で地産地消モデルを確立させていく、というのが、BDFが成功する道だと思います」と話していました。

全国バイオディーゼル燃料利用推進協議会 青山 裕史(あおやま・ひろし)副会長 |

※組織名・役職などの情報は取材当時(2025年7月)のものです。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。

本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。

また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。