地場ゼネコンの脱炭素経営は何から始めるべきか 古郡建設に学ぶ「地場ゼネコンの脱炭素戦略」

2024年に創業110周年を迎え、埼玉県深谷市を中心に、地元の建設・土木を支える古郡建設。いち早く全社を挙げてSDGsや脱炭素に取り組む姿勢が、業界内でも注目されています。地元に根付く建設会社として、カーボンニュートラルにどう貢献していくのか。SDGsを前面に掲げた理由、社員の意識改革、地場ゼネコンとしての脱炭素戦略のあり方について、代表取締役社長の古郡栄一氏にお話を伺いました。

コロナ禍をきっかけに脱炭素経営を意識

古郡建設がSDGs、脱炭素経営に舵を切ったきっかけは、コロナ禍に見舞われた経験があったと古郡氏は話します。「コロナ禍で外出もままならない時期に今後の当社のあり方について考えを整理していました。もともと自分の中に、社会や人々に対して意味のあることに取り組みたいという気持ちがあり、そうした行動の結果が会社の利益につながれば良いという結論に至り、それがSDGsや脱炭素経営の考えに結びついていきました。今の子どもたちと、これから生まれてくる子どもたちに、良い社会を残さなければいけないと感じていたこともSDGsの推進へとつながっていきました」

特に建設会社として、脱炭素への取り組みは欠かせないという思いがそこにはありました。「近年の気候変動は非常にインパクトが強く、地球環境の変化に対して、私たち一人ひとりがしっかり向き合わなくては将来というものがなくなるのではないかという危機感を持っています」

古郡建設株式会社 代表取締役社長 古郡栄一 氏

古郡建設株式会社 代表取締役社長 古郡栄一 氏

従来から太陽光発電事業などを進めていたこともあり、脱炭素に向けた施策として、まずは自社電力への切り替えや化石燃料使用削減、現場で使用する仮設機器の再エネ商品やLED商品などの省電力に努めるなどの取り組みから始めました。

社を挙げてSDGsや脱炭素に取り組むという方針を打ち出した古郡氏。社内の機運を高めるためにどのような工夫をしたのでしょうか。「初期の頃は社員の関心も薄かったですし、なかなか自分ごとにはできなかったというのが正直なところです。まずは、社員に理解を深めてもらって自分ごととして考えてもらうために、会議などでいろいろと発信しました。例えばSDGsに対する知識をつけるためのカードゲームやレゴブロックを使った研修を導入しました」

▼太陽光発電所を県内外3カ所で展開

出典:古郡建設Webサイト

出典:古郡建設Webサイト

中小企業向けSBT認定を取得

古郡建設では毎年、期初に経営方針発表会を開催しています。発表会では、建設業としての受注や利益などの目標達成に向けた取り組みだけでなく、脱炭素施策も含め、SDGsに関する取り組みについても各部ごとに目標を設定し、具体的な取り組み策を実施しています。

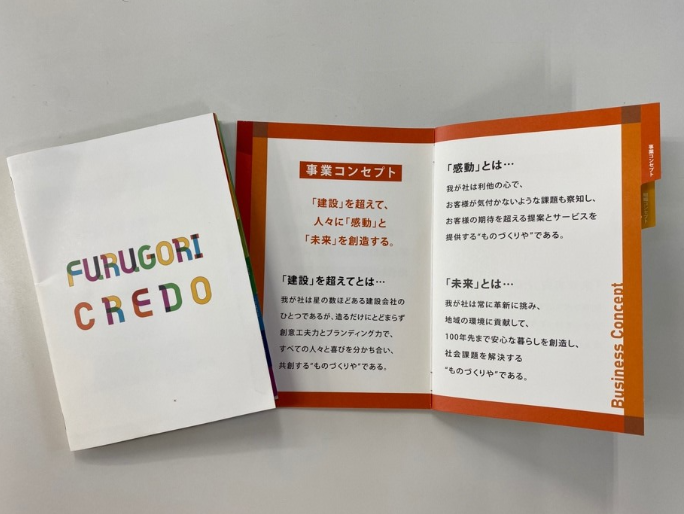

また、経営理念を一つの小冊子にまとめた「CREDO(クレド)」を社員全員が常に携帯。CREDOはラテン語で「信念・信条」という意味があり、この中には環境配慮や地域活性化などに関する記述もあります。古郡氏は「CREDOに基づいた行動を社員全員がとることで、世の中の社会課題解決の一助になる企業として成長していきたい」と語ります。

▼企業の「信念」である『経営理念』をまとめたCREDO

2023年9月には、足利銀行と「ポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF)」の融資契約を締結しました。PIFは、企業活動が環境・社会・経済に与えるインパクトを金融機関が包括的に分析・評価し、ポジティブなインパクトの向上と、ネガティブなインパクトの低減に向けた取り組みを支援する融資です。

また、同時期に気候変動の国際イニシアティブ「SBT」の認定も取得しています。古郡氏はこうした成果について「会社の姿勢が適正と評価されたということだと思いますが、認定をとったことがスタート地点で、脱炭素についても最終的に2050年にはゼロカーボンまでもっていくことを目標に実行していかなくてはならない」と話します。

小さなことからまずは始めてみる

一方で、大手企業に比べてマンパワーが限られることや、コスト面との兼ね合いなど、地場の中小企業がSDGsや脱炭素に取り組むうえでの苦労も多いといいます。古郡氏は「手間もかかるし、あとはよくわからないという理由で二の足を踏む中小の会社は多いのではないでしょうか」と推察します。

その上で古郡氏は「ただ、まずはやってみないと始まらないので、小さなことからでもやってみることです。例えば、当社のオフィスでは個人用のゴミ箱を廃止しました。ゴミ捨てにいちいち行かなくてはいけないので、手間はかかる。でも思い切ってやってみると、慣れるし、ゴミの量は確実に減っています。試してみて、そのせいでどうしても本業に支障が出るなら、また元に戻せばいいのです。まずはやってみるという姿勢が大事だと思います」と力を込めます。

こうした古郡氏の旗振りの下、SDGsや脱炭素の取り組みを社内へ浸透させ、企業のブランディングへと繋げるのがデザインマネジメント部(DM部)のミッションです。

2021年4月からスタートしたSDGs CARAVANでは、DM部の社員が各現場を回り、現場が取り組んでいる環境配慮などの取り組みをSDGs の17目標に分けてチェックします。各現場で特化している取り組みはボードに貼り出し、見える化しています。

DM部の部長を務める渡辺文昭氏は「各現場には特性があるので、同じ基準で一律に評価するのは現実的ではありません。現場に即した評価をすることで、スタッフからも、次回はこんな取り組みをしてみようといった新しいアイデアが出てきて、現場のモチベーション向上にもつながっています」と話します。「会社の方針に従って安全に現場が回っていれば、社員の自主性に任されている部分も多いので、会社のために自主的に動くというDNAのようなものが社内に根付いていると感じています」

脱炭素経営は避けられない潮流

実際に、地場の建設会社にとって脱炭素経営は経営上の重要ファクターとなるのでしょうか。古郡氏は「既にステークホルダー上流から下流に対して脱炭素への取り組みを求める傾向が出ていますし、公共事業においても脱炭素やSDGsへの取り組みがインセンティブになる発注形式も出てきています。これは中小建設業にとっても避けられない流れですから、今から取り組むことが重要です」と現状を分析します。

さらに「環境に良いことをしようとすると直面するのがコスト面とのトレードオフです。そこを考えるとなかなか踏み込めない状況が多々あるのも事実ですが、そのなかでもよりベストな方法を見つけ行動していくことが大切です」と促します。

「大手に比べて資金面やマンパワーの部分で規模が小さい点が、サステナブルな経営が浸透しにくい要因になっている面はありますが、これを打破するのは、トップの意思と決断、それを行動に移すスタッフの環境意識の向上だと思います。コーポレートブランディングのもとに脱炭素やSDGsも組み込めば『環境意識の高い建設会社』『社会・地域貢献に積極的な建設会社』というブランド力向上に繋がり、ひいては営業活動や採用活動でも優位に働いていくのではないでしょうか」

▼深谷市幼稚園・こども館複合施設建設工事現場

実際に、現場でアクションを起こしている建設工事現場代理人の織茂剛氏は次のように話します。

「全社へのSDGsの取り組みを始めるきっかけとして2021年1月に『FURUGORI SDGs 1st YEAR』として、デザインマネジメント部とブランディングチームで全社員に向けての動画配信をしました。当時、私が社内のブランディングチームのリーダーだったこともあり、現在行っている仕事の中にどのように落とし込んで、取り組んでいけばよいかと考えました。

新しい事を始めるにあたりどうしても固定概念や変化を嫌ってしまうものですが、当社は公共工事の実績も多く、今まで行っていた現場での創意工夫の取り組みや改善提案などがSDGsに結びつけられるのではとの思いに至りました。

また、社内でのSDGsに関するカードゲームや、SDGsキャラバンなどでどのような事がSDGsに関する取り組みにつながるかを学ぶ事で、今まで何気なく工事現場で行っていた事や、今まで何気なく使っていた工事資材や事務所で使う品物など工夫を凝らせば社会課題解決につながる内容がたくさんあるという事を学びました。

現在担当の工事現場では、工事で使用した木の端材を一般の人に気軽に持って帰って有効活用してもらえる取り組みとして『TAKE FREE BOX』を設置しています。通常であれば産業廃棄物として処理してしまう端材ですが、大きさによってはちょっとした棚や、小さいものであれば積木としても遊んでもらえるのではないかと資源循環の考えから試みました。

その他、現場の仮設照明は消費電力の少ないLEDを100%使用や、ソーラー発電式の機器類も多数使用しています。また、最近では猛暑で現場事務所のユニットハウスのエアコン効率化を計る取り組みとして事務所の屋根に遮熱シートとスプリンクラーを設置して屋根を冷やす取り組みを行いました。

弊社は建設会社であり『ものづくり』が本業であります。しかし求められた建物などをつくるだけでなく、工事過程にSDGsやCO2削減の考えを取り入れ、社会課題解決の為に工事現場から貢献するという強い意志を持ち行動しています。

まだまだ改善や取り組む必要のあるものは沢山ありますが、まずは小さな事、できる事から取り組む姿勢が一番大切だと考えます。私自身もさらに様々な事を学び、考え、行動する事で、この先の社会が明るく住みやすい未来を建設出来ればと思います」(織茂氏)

深谷市幼稚園・こども館複合施設建設工事現場 |

※組織名・役職などの情報は取材当時(2025年6月)のものです。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。

本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。

また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。