建設業界への影響も 持続可能な航空燃料「SAF」の脱炭素への効果

近年、航空業界では脱炭素化に向けた取り組みが加速しています。その中でも特に注目されているのが「SAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)」です。航空業界は世界のCO2排出量の約2~3%を占めており、従来の化石燃料の代替としてSAFの導入が求められています。本コラムでは、SAFの特徴やその影響、国内外の導入状況、さらには導入拡大に向けた動きなどについて解説します。

SAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)とは?

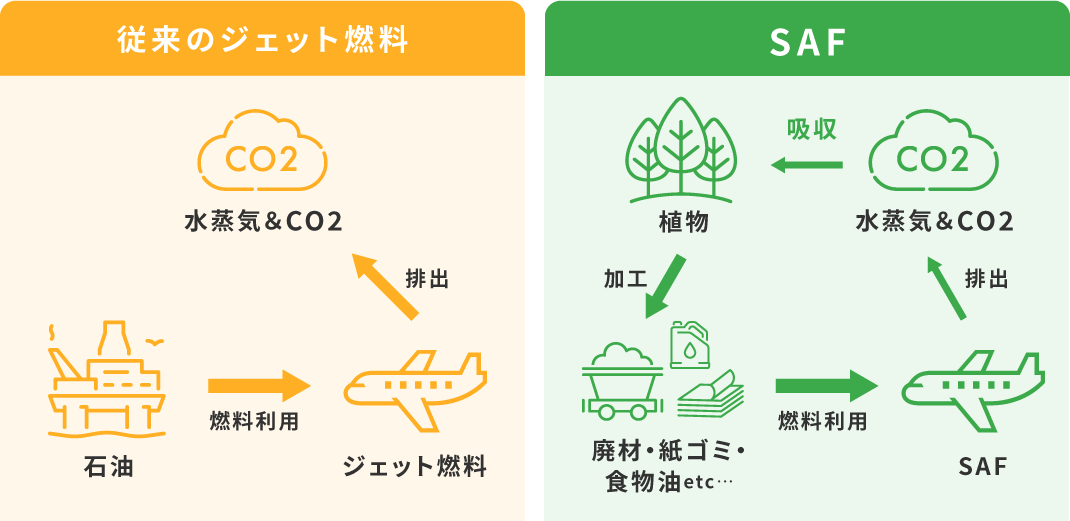

SAFは、従来の化石燃料に代わる持続可能な航空燃料の総称です。主には「使用済み食用油」、「バイオマス(植物由来の原料や林業残渣など)」、「合成燃料(Power-to-Liquid:PtL、再生可能エネルギー由来の水素とCO2を合成)」、「廃棄物由来の燃料(都市ごみや産業廃棄物を原料とするもの)」といった原料から製造されます。

SAFの特徴は、従来のジェット燃料と比較してCO2排出量を大幅に削減できる点です。原料の種類や製造プロセスによりますが、ライフサイクル全体でCO2排出量を大幅に削減可能とされています。

SAFのメリットと脱炭素化への効果

SAFの導入には多くのメリットがあります。

まず、CO2排出削減による環境負荷の低減が挙げられます。特にバイオマスや使用済み食用油などの再生可能資源を活用することで、カーボンニュートラルな燃料供給を実現し、航空業界の温室効果ガス削減に大きく貢献します。

また、既存の航空機やインフラをそのまま活用できる点も大きな利点です。SAFは従来のジェット燃料と化学的に類似しており、特別な改修を施すことなく航空機エンジンや燃料供給設備に適用することが可能です。これにより、新たな設備投資が不要となり、スムーズな導入が実現します。

さらにSAFは、硫黄分を含まないため燃焼時に発生するSOx(硫黄酸化物)の排出をほぼゼロに抑えることができます。これにより、大気汚染の原因となる粒子状物質(PM)の排出も低減され、環境負荷の軽減につなげることができます。

国内、海外エアラインのSAF導入状況

では、国内外におけるSAFの導入状況はどうなっているのでしょうか?

国内の導入状況

国内では、JAL(日本航空)やANA(全日本空輸)がSAFの試験運用を開始しています。JALは2021年に国産SAFを使用した試験飛行を実施し、国内でのSAF活用の可能性を探っています。また、ANAは2022年から一部の商業フライトでSAFを使用し、今後の導入拡大を目指しています。

海外の導入状況

海外では、欧米を中心にSAFの導入が進んでおり、多くの航空会社が持続可能な航空燃料の活用に取り組んでいます。アメリカではユナイテッド航空やデルタ航空が長期的なSAFの使用契約を締結し、大規模な導入を推進しています。ヨーロッパでは、フィンエアーやルフトハンザ航空がSAFを使用したフライトを実施しており、国際航空運送協会(IATA)は、2050年までにネットゼロエミッションを達成するため、SAFの導入促進を掲げています。

また、オランダのKLMオランダ航空は、商業フライトにおいてSAFの使用を定期的に行っており、フランスのエールフランスもSAFの使用拡大を計画しています。さらに、シンガポール航空やカタール航空などのアジアの航空会社もSAFの試験導入を開始し、持続可能な航空燃料の実用化に向けた取り組みを進めています。

導入拡大に向けた国内の動き

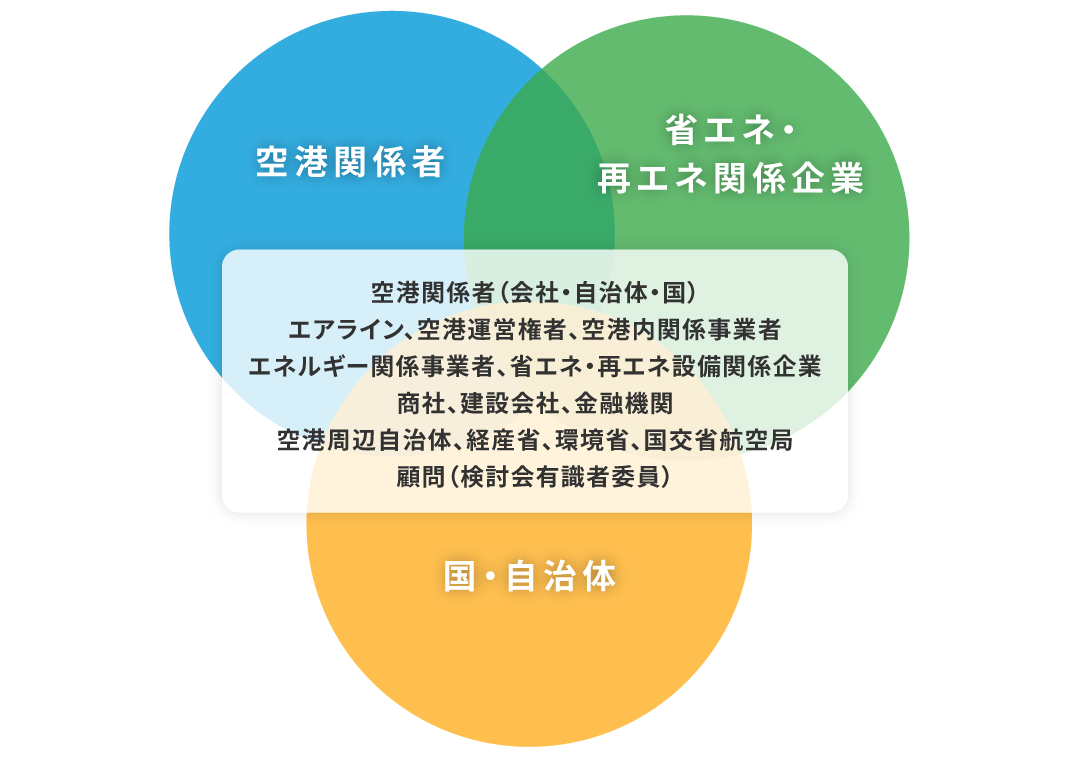

日本国内では、政府と民間企業が連携し、SAFの導入拡大に向けたさまざまな取り組みを進めています。国土交通省は、空港の脱炭素化を促進するために「空港脱炭素化に向けた官民連携プラットフォーム」を設立しました。このプラットフォームは、航空会社、空港運営会社、燃料供給業者、自治体、研究機関などが連携し、持続可能なエネルギーの導入や効率的な燃料利用を推進することを目的としています。

具体的には、SAFの供給体制の整備、再生可能エネルギーの活用、空港施設のエネルギー効率改善、電動化や水素燃料を利用した地上設備の導入など、多岐にわたる取り組みを進めています。また、官民が協力して技術開発やインフラ整備を行い、SAFの供給安定化やコスト低減を目指しています。

具体的には、SAFの供給体制の整備、再生可能エネルギーの活用、空港施設のエネルギー効率改善、電動化や水素燃料を利用した地上設備の導入など、多岐にわたる取り組みを進めています。また、官民が協力して技術開発やインフラ整備を行い、SAFの供給安定化やコスト低減を目指しています。

このプラットフォームの設立により、空港全体の脱炭素化が加速し、国内航空業界の環境負荷低減に大きく寄与することが期待されています。

経済産業省や環境省も支援策を拡充し、SAFの生産・供給インフラの整備に向けた補助金や税制優遇措置を導入するなど、企業の投資を促進しています。特に、バイオマスや合成燃料の技術開発を進めることで、コスト削減と供給安定化を図ることを目指しています。

国内の空港でもSAFの受け入れ体制が整備されつつあり、成田空港や羽田空港では試験的な供給網の確立が進められています。これにより、国内の航空ネットワーク全体でSAFの活用が可能となる環境が整いつつあります。このように官民一体となった取り組みが進められており、今後の技術革新や制度の充実により、SAFの導入拡大が加速することが期待されています。

建設業界への影響

SAF(持続可能な航空燃料)は、航空業界における炭素排出削減の重要な手段として注目されていますが、建設業界にもいくつかの影響を及ぼす可能性があるとNPO法人 建設技術監査センター理事の門倉伸行氏※は語ります。

「建設業界への影響としては、① 新たなビジネスチャンスの創出の可能性、② 雇用の創出、③ 持続可能な建設の促進そして④ コストや生産技術の課題による建設業界のコスト構造への影響等が考えられます。

SAFの生産には、特別な生産施設が必要になります。SAFの生産施設としては、従来のバイオマスや合成燃料製造施設や関連技術開発の必要性がありますし、施設建設や技術開発にはエンジニアリング、建設、運営に関わる多くの職種が必要とされ、地域経済に貢献することも期待され、雇用の創出にも関与してきます。また、SAFの導入は、建設業界における持続可能性の向上にも寄与します。建設プロジェクトで使用される機械や車両がSAFを利用することで、全体の炭素排出量を削減することが可能です。これにより、建設業界全体が環境に配慮した方向へ進むことが促進されます。一方で、SAFの生産コストは依然として高く、これが建設業界における採用の障壁となることも想定されます。SAFの普及には、政府の支援や政策的なインセンティブが必要とされており、これが建設業界のコスト構造にも影響を与えるでしょう」

航空業界の脱炭素化

SAFは航空業界の脱炭素化を推進する上で重要な役割を果たします。現在、国内外で導入が進んでおり、日本政府も普及に向けた取り組みを強化していますが、供給の安定化やコスト削減といった課題も残されており、今後の技術革新と官民の連携が鍵となります。今後の航空業界において、SAFがどのように普及し、持続可能な航空輸送が実現されるのか、引き続き注目が必要です。

※NPO法人 建設技術監査センター理事 門倉伸行(かどくら・のぶゆき)氏

熊谷組にて約40年にわたり、技術研究部門、環境事業プロジェクトに従事。

主に環境汚染の除外技術の開発などを行う。

現在はNPO法人建設技術監査センターの理事を務める。

建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。

リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。

本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。

また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。