【建設業】SBT認定企業一覧を紹介!SBT認定のメリットや取り組み事例を解説

建設業界における環境負荷低減への取り組みが加速している中、SBT(Science Based Targets)認定の取得が重要な指標として注目を集めています。建設業界は事業の性質上、大量の温室効果ガスを排出する業界ですが、環境技術の進歩により排出削減の割合が高まっています。これに加えて、排出削減はSBTの削減目標に沿って行う企業が増えています。

本記事では、建設業界におけるSBT認定企業の現状や、認定取得のメリット、さらにはSBT認定企業の取り組みについて詳しく解説していきます。

SBT認定について

はじめに、SBTの概要や目的、SBTの重要性について詳しく解説します。

SBTとは

SBT(Science Based Targets)は、パリ協定に沿って科学的根拠に基づく温室効果ガス削減目標を設定する企業の取り組みのことです。この認定制度は、国際的な団体であるSBTイニシアチブ(SBTi)によって運営されています。SBTiは、科学的に根拠のある方法で企業の温室効果ガス削減目標を設定するためのガイドラインを提供し、削減目標がパリ協定に沿ったものであることを評価し、承認する役割を持ちます。

建設業界においてSBT認定は特に重要な意味を持ちます。建設現場での重機使用、建材の製造・輸送、建物の運用段階におけるエネルギー消費など、建設業は事業活動の様々な段階で温室効果ガスを排出します。そのため、科学的根拠に基づいた体系的な削減目標の設定が不可欠となっています。

SBTの目的

SBTの主な目的は、パリ協定の目標達成に向けて企業の具体的な行動を促進することにあります。企業が科学的根拠に基づく明確な削減目標を設定することで、気候変動対策の実効性を高めることができます。さらに、グローバルな環境課題に対する企業の責任ある取り組みを促進することで、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。

SBT認定が重要な指標

SBTiによる認定は、企業の温室効果ガス削減目標が科学的に妥当であることを示す国際的な証明となります。SBT認定は、建設業界が地球温暖化対策に本気で取り組んでいることを、投資家や取引先、エンドユーザーに対して示す重要な指標となっています。

SBTとRE100の違い

RE100は、企業が使用する電力を100%再生可能エネルギー源から調達することを目指すイニシアチブです。

SBTとRE100は、参加要件、対象範囲、目標設定において大きな違いがあります。参加要件については、SBTは全ての大企業と中小企業が参加可能であるのに対し、RE100は年間消費電力量が100GWh以上(日本企業は50GWh以上)の企業のみが参加できます。

対象範囲においても、SBTはScope1からScope3までの全ての排出量を対象としているのに対し、RE100は企業の電力消費に限られているため、主にScope 2(購入した電力による間接排出)に関連しています。

目標設定の面では、SBTは科学的根拠に基づく具体的な削減目標を設定することが求められます。一方、RE100は2050年までに使用電力の100%を再生可能エネルギーにするという、より明確な単一の目標に焦点を当てています。

SBT認定企業数の現状と認定条件

SBT認定企業とは、パリ協定の目標に整合した科学的根拠のある温室効果ガス排出量削減目標を設定し、SBTiから認定を受けた企業のことを指します。

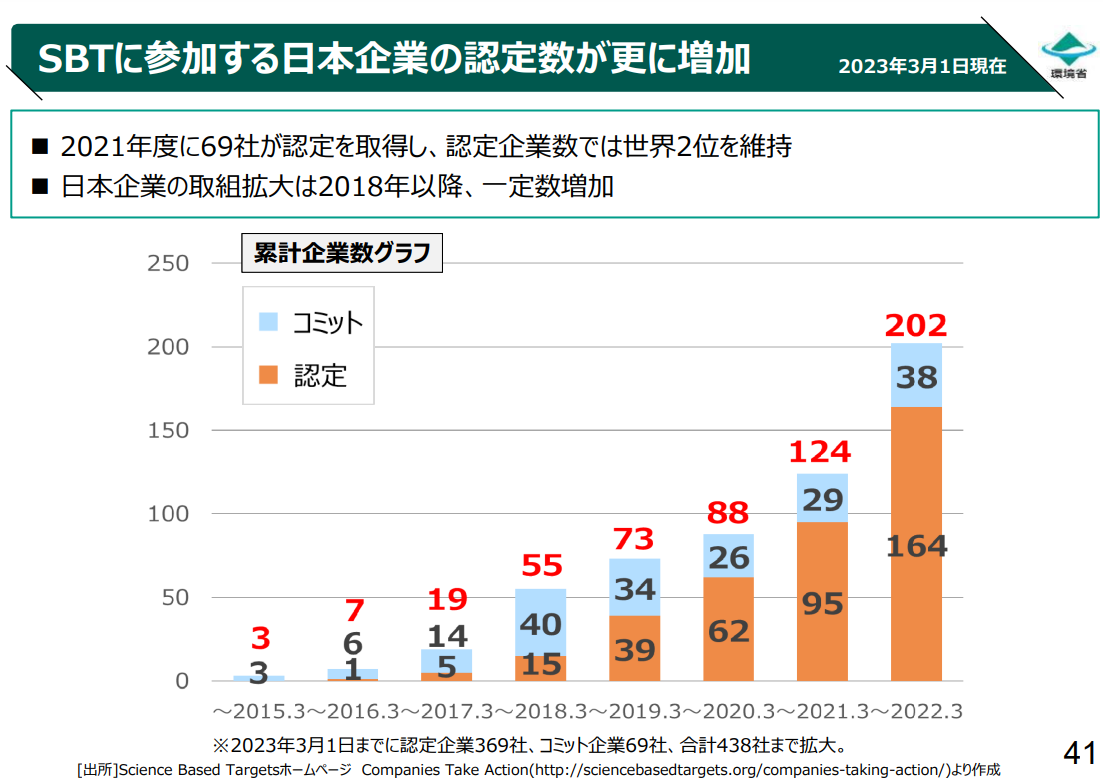

世界全体でのSBT認定企業数は着実に増加しており、2025年1月末では全体で10651社、日本の申請企業数は1523社、内建設業は175社でした。また、日本の申請企業数は世界第一位です。二位がイギリス、三位がアメリカです。

コミット企業とは、2年以内にSBT認定を取得すると宣言した企業のことです。特に2021年度以降、日本企業の参加が大きく拡大しています。この背景には、政府による2050年カーボンニュートラル宣言や、投資家からのESG要請の高まりがあります。建設業界からも多くの企業が参画し、再生可能エネルギーの活用など脱炭素社会の実現に向けた取り組みが加速しています。

建設業は日本において排出削減が期待されている業界の一つとなっており、その理由として以下が挙げられます。

- 建設業界の温室効果ガス排出量の大きさ

- 技術革新による削減ポテンシャルの高さ

- サプライチェーン全体への影響力

- 環境配慮型建築への需要増加

- 業界全体での脱炭素の機運の高まり

このため、SBT認定を取得する建設業界の企業が増えています。では具体的にSBT認定を取得するための条件とはどのようなものなのでしょうか。

SBT認定の条件

SBT認定を取得するためには、以下の5つの条件を満たす必要があります。5つの条件はすべて、パリ協定の気候目標に貢献するための科学的根拠に基づいています。特に建設業界では、サプライチェーン全体での取り組みが重要とされています。

1. 排出量の対象範囲

企業は、自社および子会社を含む企業グループ全体の温室効果ガス排出量を管理対象とする必要があります。

| Scope1:自社の事業活動による直接排出 |

|

| Scope2:他社から供給されるエネルギーの使用による間接排出 |

|

| Scope3:サプライチェーン全体での間接排出 |

|

2. 目標設定の期間

目標年の期間は、申請時から最短で5年後、最長で10年後までと定められています。つまり、もし2024年に申請する場合は、目標達成年を2029年から2034年の間に設定する必要があります。この期間設定により、企業は中長期的な削減目標に向けて計画を立て、実行することが求められます。

3. Scope1,2の削減目標基準

Scope 1とScope 2の削減目標については、企業が自社の直接排出および電力使用から生じる排出を毎年少なくとも4.2%削減することが求められます。この削減率は、地球の気温上昇を1.5℃以内に抑えるという国際的な目標を達成するために必要な水準を科学的に算出したものです。

4. Scope3目標設定の必要性

SBTの認定条件では、Scope 3の削減目標が特に重要です。企業の総排出量(Scope 1、Scope 2、およびScope 3の合計)のうち、Scope 3が40%以上を占める場合、具体的な削減目標を設定することが必須となります。Scope 3の排出には、建設業界の場合、建材の製造や輸送、建物の使用段階での排出などが含まれます。企業はこのような活動からの排出量削減に向けた明確な目標を立てる必要があります。

5. Scope3の削減目標基準

SBTの認定におけるScope 3の削減目標基準では、サプライチェーン全体における排出量を毎年最低2.5%以上削減することが求められます。この削減率は、世界の気温上昇を2℃以下に抑えるために科学的に必要とされる水準に基づいて設定されています。この基準を遵守することで、企業は気候変動への対応を強化し、国際的な環境目標達成に貢献します。

削減目標基準は、パリ協定の目標達成に必要な科学的根拠に基づいて設定されています。建設業界では、特に建材調達から建物の運用まで、サプライチェーン全体での取り組みが重要となります。

建設業におけるSBT認定企業一覧

建設業界からのSBT認定取得は、2018年頃から本格的に始まり、現在では業界を代表する多くの企業が認定を取得しており、建設業界全体の脱炭素に向けた取り組みを牽引する役割を果たしています。2024年10月時点、以下の企業がSBT認定を取得しています。

- 旭化成ホームズ株式会社

- 飛鳥建設株式会社

- 株式会社 安藤・間

- エクシオグループ株式会社

- 株式会社大林組

- 株式会社奥村組

- 鹿島建設株式会社

- 株式会社熊谷組

- 小松ウオール工業株式会社

- コムシスホールディングス株式会社

- 五洋建設株式会社

- 株式会社ジェネックス

- 清水建設株式会社

- 住友林業株式会社

- 世紀東急工業株式会社

- 積水ハウス株式会社

- 大建工業株式会社

- 大成建設株式会社

- 大和ハウス工業株式会社

- 高砂熱学工業株式会社

- 株式会社竹中工務店

- 鉄建建設株式会社

- 東亜建設工業株式会社

- 東急建設株式会社

- 戸田建設株式会社

- 西松建設株式会社

- 日本国土開発株式会社

- 株式会社長谷工コーポレーション

- 前田建設工業株式会社

- 三井住友建設株式会社

- 株式会社ミライト・ワン

- 株式会社LIXILグループ

※業種内五⼗⾳順です

SBT認定を受けるメリット

次に、SBT認定を受けることのメリットを3つ紹介します。

投資家へのアピール

ESG投資の拡大に伴い、SBT認定取得は投資家からの評価向上において重要な役割を果たしています。

経済産業省の「令和2年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2021)」によると、世界のESG市場は2016年から2018年の2年間で1.3倍に増加しており、日本企業のシェアも2016年の約2%から約7%まで拡大しています。

特に建設業界においては、環境負荷の高い産業として知られているだけに、SBT認定の取得は投資家に対して強力なアピールとなります。

消費者のニーズに応える

近年、持続可能性に対する消費者の関心が高まっており、その影響は購買行動にも現れています。たとえば、食品ロスの削減や省エネルギー活動を日常的に行う人が増えています。さらに、環境に配慮していないブランドの商品を避ける消費者が増加傾向にあるといった、環境への意識が直接的に消費者の選択に影響を与えています。

この傾向は建設業界にも顕著に現れています。環境に配慮した住宅やオフィスビルへの需要が増加しており、特に「グリーン認証」があるかどうかが、ビルへの入居を決める重要な基準となっています。また、建物の環境性能が賃料や資産価値に大きく影響し、省エネ性能は入居者や購入者にとって重要な判断材料となっています。

このような消費者の意識の変化に応えるため、建設企業は環境配慮型の建築物の提供を進めています。環境配慮型の建築物は単なる環境対策ではなく、企業価値を向上させる経営戦略としても重要です。企業が環境に配慮した建築を行うことは、より多くの顧客を惹きつけ、長期的に企業の持続可能性を支えることにつながります。

イノベーションを促す機会になる

SBT(Science Based Targets)の目標達成は、新しい技術や手法を必要とするため、企業のイノベーションを推進する大きなきっかけとなっています。特に建設業界では、技術開発と運用の両面で顕著な進歩が見られます。

技術開発の面では、建設現場での省エネ技術が急速に進化しており、環境への影響を減らす新しい建材の開発が盛んに行われています。また、施工プロセスの効率を向上させるために、デジタル技術を駆使した革新的な工法が次々に導入されています。

一方で、運用面では、サプライチェーンマネジメントの全面的な見直しにより、材料の調達から施工に至るプロセスが最適化されています。最適化されることで作業工程の効率が向上し、建設廃棄物の削減や、エネルギー管理システムの高度化も進められています。

このような技術革新とプロセス改善は、建設業界における持続可能な発展に貢献し、さらには業界全体の競争力を高めることにも繋がっています。

SBT認定企業の取り組み事例

ここまで見てきたようなSBT認定のメリットを活かした、建設業界における具体的な取り組み事例を見ていきましょう。各社がどのように環境目標の達成に向けて努力しているのか、詳しく解説します。

前田建設工業株式会社

前田建設工業株式会社(本店:東京都千代田区、社長:前田操治)は、2030年度に向けてパリ協定が目指す「2℃目標」の達成に合致するよう、これまでの温室効果ガス排出削減目標を見直し、新たに本年7月に設定しました。

この削減目標はSBT(Science Based Targets:科学的根拠に基づく削減目標)に合致しており、2019年8月にSBTイニシアチブから認定を得ており、9月に同サイトで当社目標が公開されました。

引用:2030年度の温室効果ガス排出削減目標がSBT(企業版2℃目標)に認定|2019年10月01日|前田建設工業株式会社

⼾⽥建設株式会社

戸田建設(株)(社長:大谷 清介)は、温室効果ガス排出削減目標を「1.5℃水準」に更新し、SBTイニシアチブより認定を受けました。2050年カーボンニュートラルの実現に向けた動きが加速する中、当社では従来「2℃水準」で設定していた事業活動における温室効果ガス削減目標を、スコープ1+2で「1.5℃水準」、スコープ3で「Well Below2℃:WB2℃水準」に引き上げました。

当社グループは、持続可能な社会の実現のため、2050年に向けて目指す経営の姿をサステナビリティビジョン2050として定めています。そして、その達成に向け、さまざまな社会課題等から特定したマテリアリティ(重要課題)に「脱炭素社会の実現」を掲げています。事業活動における温室効果ガス削減については、スコープ1、2の大半を占める建設現場での燃料や電気の使用に伴う排出の削減活動に加え、製造に関わる温室効果ガス排出の少ない資材の活用やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の普及拡大によりスコープ3の削減に取り組みます。同時に気候変動対策に貢献する事業機会の創出、拡大に引き続き取り組み、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

引用:温室効果ガス排出削減目標を「1.5℃水準」に更新 SBTイニシアチブの更新認定を取得|2022年4月21日|戸田建設株式会社

⻄松建設株式会社

当社は、温室効果ガス削減目標について、SBT(Science Based Targets)イニシアティブ(SBTi)※1より認定を取得しました。

当社は、国内建設事業に関する2030年を年限とする脱炭素削減目標『ZERO30ロードマップ2021』※2を策定しておりますが、この度、これをベースとして西松グループ全体の温室効果ガス削減目標を策定し、SBT認定を取得しました。

当社はSBTの達成に向け、スコープ1、2については『ZERO30ロードマップ2021』に掲げる環境施策(再エネ電力、バイオディーゼル燃料、軽油燃焼促進剤、西松トンネル・エネルギー・マネジメントシステム※4、太陽光発電パネル)を推進するとともに、いち早く新たな脱炭素技術の開発・積極導入を行い、当社の事業活動における温室効果ガスであるCO2削減に取り組んでまいります。スコープ3については、『引き渡した建物の運用段階におけるエネルギー使用に伴う間接排出』に目標を定め、主に設計・施工物件において「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)」を推進・拡大する計画です。

私たちは、SBT目標の達成に向けた取組みを通して持続可能な社会の実現に寄与しステークホルダーの皆さまの期待に応えてまいります。

引用:SBT認定を取得|2022年06月20日|西松建設株式会社

東亜建設工業株式会社

東亜建設工業株式会社(東京都新宿区:代表取締役社長 早川毅)は、当社が定めた温室効果ガス削減目標について、2022年9月にSBTイニシアチブより認定を取得しました。

当社グループの地球温暖化対策の一つの取組みとして、温室効果ガス排出量の削減目標に、Scope1+2とScope3のそれぞれについて、2020年度を基準とし、2030年までに25%以上削減することを定め、重要指標KPIとしています。この目標は、世界の気温上昇を産業革命前より2℃を十分に下回る水準に抑えるもの(WB2℃目標)と整合しており、このたび、SBTイニシアチブ(SBTi:Science Based Targets initiative)よりScience Based Targets(科学的知見と整合した削減目標)WB2℃目標として認定されました。

引用:東亜建設工業グループの温室効果ガス削減目標がSBT認定を取得|2022年10月13日|東亜建設工業株式会社

まとめ

建設業界におけるSBT認定取得の広がりは、気候変動対策への具体的な第一歩として大きな意味を持っています。大手ゼネコンから住宅メーカーまで、多くの領域で活躍する企業が独自の環境戦略を展開し成果を上げています。

特に注目すべきは、各社の取り組みが単なる目標設定に留まらず、革新的な技術開発や運用改善として実を結びつつある点です。ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の推進、ICT施工の導入、環境配慮型建材の開発など、建設業界ならではの強みを活かした取り組みが広がっています。

今後は、個社の努力に加えて、業界全体での知見の共有や協力体制の構築が重要となります。サプライチェーン全体での温室効果ガス削減や、新技術の共同開発など、より大きな視点での取り組みが期待されます。

建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。

リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。

本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。

また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。