化石燃料とは?種類や現状、メリットやデメリットについて解説

化石燃料とは、石油や石炭、天然ガスなどが該当し、建設業界はもちろん現代社会においても欠かせないエネルギーです。建設業界では、重機や建設車両の燃料、工事現場で使用する発電機や暖房設備など、さまざまな場面で化石燃料が利用されています。しかし、日本ではその多くを輸入に頼らざるを得ない現状があり、国際的な価格変動や供給リスクの影響を受けやすい状況にあります。また、化石燃料は無限に存在する資源ではないため、枯渇が危惧されています。

本記事では、化石燃料の概要や種類を解説します。併せて、現状やメリット、デメリットにも触れるため、化石燃料からの脱却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

化石燃料とは?

化石燃料は、古代の地球に生息していた動植物の死骸が地中に堆積し、数百万年をかけて変性したエネルギー資源です。一般的な化石燃料の使い道は、火力発電の燃料やガソリン、ガス、プラスチック製品の原料などです。いずれも私たちの暮らしに大きく関わるアイテムばかりであり、一般家庭や工業、交通などの基盤を担っています。

化石燃料の種類

化石燃料と一括りにしても、石炭や石油、天然ガスなどさまざまな種類があります。この内、石炭はプランクトンや植物が腐り切る前に堆積し、地中で熱や圧力の影響を受けて生成された物質です。成分の多くは炭素で、火力発電やボイラーの燃料、鉄鋼製作に用いられるコークスの原料として使われます。

石油は、石炭とは異なり液状の化石燃料です。水中のプランクトンの死骸が堆積し、微生物の影響を受けて形成されます。主な使用用途は、ガソリンや軽油などの輸送燃料、ゴム製品、プラスチック製品のほか、洗剤やシャンプーなど多岐にわたり、現代人の生活になくてはならない資源です。

石炭や石油と同様に、古代に生息していた動植物が地熱や圧力の影響を受けて気体になったものを天然ガスといいます。主成分はメタンで、火力発電の燃料や家庭用のガスに使われるケースが一般的です。また、近年は新しい化石燃料として、シェール層からのシェールガスや深海底や永久凍土の下に存在するメタンハイドレートも注目されています。

化石燃料の現状

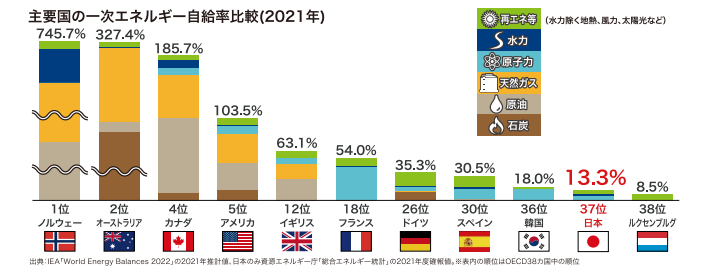

経済産業省資源エネルギー庁が発行する広報パンフレット「日本のエネルギー2023年度」によると、2021年度の日本におけるエネルギー自給率は13.3%となっており、他国からの輸入に頼らざるを得ない現状が浮き彫りになっています。

引用:日本のエネルギー エネルギーの今を知る10の質問|経済産業省資源エネルギー庁

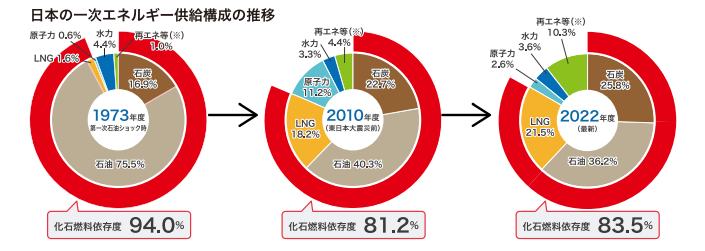

さらに、2010年度の化石燃料依存度は81.2%でしたが、2022年度には83.5%に上昇しました。

引用:日本のエネルギー エネルギーの今を知る10の質問|経済産業省資源エネルギー庁

エネルギー資源が乏しい国では、世界情勢の悪化により安定的な資源確保が困難になる恐れがあります。特に、日本の原油輸入先の約90%は、情勢が不安定で紛争が頻発する中東地域です。政府では、万が一の事態に備えて石油を備蓄していますが、十分な量とはいえません。

また、化石燃料の燃焼が原因で、CO2の排出量が増えている点も課題の一つです。地球温暖化が叫ばれている昨今、化石燃料から脱却して再生可能エネルギーを活用する対策が求められます。

化石燃料を利用するメリット

化石燃料には、主に以下の3つのメリットがあります。

- 低コスト

- 立地条件に制約が少ない

- 有機化合物に転換できる

続いては、各メリットについて詳しく解説します。

低コスト

化石燃料を利用する大きなメリットは、コストが抑えられる点です。化石燃料は、水素ガスやバイオマス燃料などと比べるとエネルギー密度が高く、少量で多くのエネルギーを発生できます。

エネルギー密度とは、体積または質量あたりに蓄えられるエネルギー量です。燃料を利用する際の効率は、エネルギー密度の高さに比例して上がります。併せて、運搬や貯蔵にかかるコストも低く、総合的に見てもコストパフォーマンスが高いエネルギー資源といえます。

立地条件に制約が少ない

化石燃料を使う火力発電所を建設する際、立地条件に制約が少ない点もメリットの一つです。例えば、水力発電は多くの水を必要とするため、山間部や河川の近くに建設されます。その他、風力発電は風の強い場所、原子力発電は堅固な岩盤を有する広い敷地を確保しなければなりません。

一方で、火力発電所は比較的狭い土地でも建設可能です。燃料供給や排熱処理、環境規制などから影響を受ける場合もありますが、他の発電場所と比べても需要に合わせて建設しやすく、安定的なエネルギー供給にも役立ちます。

有機化合物に転換できる

化石燃料は多様な有機化合物の原料となり得る点もメリットです。現代社会は、化石燃料から作られる製品が多くあります。例えば、自動車を動かすのに活用されるガソリンや軽油の原料も化石燃料です。そのほか、アスファルトやゴム、プラスチック、化学薬品、薬品、洗剤なども化石燃料を原料にして作られます。

このように、化石燃料は加工しやすく、幅広く使えるためさまざまな業界で活躍しています。

化石燃料のデメリット・問題点

コストパフォーマンスが良く用途も幅広い化石燃料ですが、デメリットや問題点も少なくありません。主なデメリットは、以下の3点です。

- 枯渇する

- 価格変動が激しい

- CO2を排出する

続いては、化石燃料のデメリット・問題点を詳しく解説します。

枯渇する

化石燃料の埋蔵量は有限であり、現状のまま使い続ければ枯渇する恐れがあります。経済産業省資源エネルギー庁が発表した「令和5年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2024)」によると、2020年末時点の石油の可採年数は53. 3年でした。

1980年代以降は、可採年数が40年程度とされていましたが、シェールオイルや超重質油などの発見により多少増加傾向にあります。しかし、いずれの化石燃料も無限ではありません。化石燃料のうち、もっとも多く採掘される石炭も2020年末時点で可採年数は139年となっています。

使用方法によっては、現在推測されている可採年数より短くなる可能性も否めません。安定的にエネルギーを使用するためにも、再生可能エネルギーの利用や普及が求められます。

参照:令和5年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2024)|経済産業省資源エネルギー庁

価格変動が激しい

化石燃料を輸入に頼っている日本では、世界情勢によって価格が大きく変動します。例えば、2000年半ば以降は、中国に代表される非OECD(経済協力開発機構)諸国において石油の需要が急増し、原油輸入価格が高騰しました。

近年は、ロシアによるウクライナへの軍事介入が世界のエネルギー情勢に影響しています。今後も原油価格が上昇する可能性が高く、電気やガス、輸送費などのさらなる価格高騰が懸念される状況です。

CO2を排出する

化石燃料を利用する問題点として、CO2の排出量が多いことも挙げられます。CO2は、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一つです。環境省が公表した「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書 統合報告書」によると、1850〜1900年と比べて、2011〜2020年の気温は、1.1℃高くなっています。

現状のまま化石燃料を使い続けると、世界各国で異常気象が発生するほか、海面の上昇、生態系への影響なども懸念されます。

参照:気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書 統合報告書|環境省

化石燃料からの脱却に向けた動き

近年、地球温暖化対策として、化石燃料からの脱却に向けた動きが加速しています。再生可能エネルギーへの移行も対策の一つです。再生可能エネルギーの特徴や世界各国との取り組みについて解説します。

再生可能エネルギーへ移行

化石燃料の枯渇やCO2排出量が問題とされるなかで、再生可能エネルギーが注目を集めています。再生可能エネルギーとは、太陽光や地熱、風力などの資源から得られるエネルギーです。枯渇する心配がなく、CO2の排出量削減にもつながるため、化石燃料から再生可能エネルギーに移行する動きが高まっています。

例えば、太陽の光から電力を生み出す太陽光発電は、近年導入されるケースが増えている技術です。発電時にCO2が排出されないほか、自家消費できるため電気代節約にもつながります。

また、風力発電や水力発電も、環境負荷が少ない再生可能エネルギーの一つです。特に、水力発電は再生可能エネルギーの大部分を占めています。

世界各国との取り組み

地球温暖化抑制の取り組みは、世界中で遂行されています。2015年には、2020年以降の気候変動問題に関連する国際的な枠組みとして「パリ協定」が締結されました。

パリ協定では、全参加国が5年ごとにCO2の削減目標を提出・更新し、各国は自国の温室ガス排出状況を定期的に報告し、進捗を評価することが義務付けられています。日本では、2030年までに2013年と比べてCO2を46%削減する目標を掲げました。さらに、2050年までに80%削減に向けた大胆な取り組みも長期的な戦略として提言しています。

また、2023年11月30日〜12月12日まで、UAEのドバイにおいて気候変動の問題を議論する「COP28(国連気候変動枠組条約第28回締約国会議)」が開催されました。この会議では、パリ協定の実施状況を踏まえて、長期的な目標を達成するうえでの進捗を評価する制度「グローバル・ストックテイク(GST)」が採択されています。

併せて、21世紀末の世界平均気温上昇を、産業革命以前と比較して1.5℃に抑える「1.5℃目標」を達成するために、迅速な行動の必要性も協議されました。

【企業】脱炭素社会にむけての取り組み

脱炭素社会に向けての取り組みは、企業単位でも行われています。続いては、以下に挙げる2社の取り組みを紹介します。

大成建設株式会社

CO2排出削減に向けた取り組み

事業活動によるCO2(スコープ1+2)

スコープ1は、主に建設工事で使用する重機の燃料、アスファルトを製造する合材工場やプレキャストコンクリートを製造するPC工場で使用する燃料に由来します。スコープ2は、本支店、営業所、工場や作業所で使用する電力や熱などに由来します。大成建設グループでは、スコープ1の削減に向けて、重機のハイブリッド化・電動化、代替燃料の使用などの取り組みを進めています。また、スコープ2の削減は再生可能エネルギー電源の保有に加えて、支店社屋及びプレキャストコンクリート工場のグリーン・リニューアル®ZEB化を進めています。

東急建設株式会社

東急建設は、ビジョンドリブン型のアプローチとして2030年に目指す姿(VISION2030)「0へ挑み、0から挑み、環境と感動を未来へ建て続ける。」を掲げ、その達成に向けて長期経営計画を策定しています。長期経営計画では、重要性が増しているSDGsを事業機会と捉えた上で、3つの提供価値「1.脱炭素、2.廃棄物ゼロ、3.防災・減災」を定めました。

東急建設の木造・木質建築ブランド「モクタス」は、脱炭素化社会のシンボルともいえる事業ブランドです。カーボン「ゼロ」、廃棄物「ゼロ」を目標に、木造都市という未来を見つめながら、中大規模木造建築という新領域に「ゼロ」から挑戦しています。

「モクタス」というブランドネームには、木造・木質建築の第一人者として歩み続ける覚悟と、美しい生活環境を創る先駆者になる決意が込められており、東急建設は、下記に掲げるモクタスブランド価値体系に則り、皆さまに快適な木造・木質建築を提案いたします。

引用:FOR BETTER ENVIRONMENT|東急建設株式会社

【個人】脱炭素社会にむけての取り組み

脱炭素に向けた取り組みは、個人単位でも可能です。続いては、主に個人でできる取り組みを2つ紹介します。

再生可能エネルギーの活用

日本では、一般家庭で使われる電力のほとんどを火力発電で補っています。火力発電は化石燃料を燃やして電力を生み出す手段であり、脱炭素社会を目指すには再生可能エネルギーの活用が重要です。

従来、電力の供給は地域の電力会社によって独占されていました。しかし、2016年4月に電力自由化がはじまったことにより、現在は購入先を自由に選べます。再生可能エネルギーを利用したプランを選択すれば、個人でもCO2排出量削減に向けた取り組みが可能です。

エネルギー消費を抑える

日常生活において、エネルギーの消費量に意識を向けることも脱炭素社会実現につながります。例えば、使っていない部屋の電気はこまめに消したり、省エネ家電を使用したりするだけでも、エネルギー消費量の削減が可能です。

また、今後、住宅を建てる場合は、ZEH(net Zero Energy House)に留意することも重要です。ZEHとは、再生可能エネルギーを使用して、一次エネルギーの消費量を実質ゼロ以下にする住宅を指します。近年は、マンションでもZEHを導入するケースも増えてきました。

まとめ

化石燃料は、現代社会の発展を支え続けてきたエネルギー資源です。現在でも、ガソリンや電気などに使われており、私たちの生活に欠かせません。しかし、資源の枯渇やCO2排出量といった課題も多く、再生可能エネルギーへの移行が求められます。

特に、建設業界は暮らしに大きく関わる産業です。一次エネルギー消費量を実質ゼロにするZEH(net Zero Energy House)やZEB(net Zero Energy Building)なども取り入れながら、環境意識向上に向けた取り組みを進める企業も増えています。また、現場で使う重機や車両のエネルギーを、再生可能エネルギーに移行する方法も脱炭素社会の実現につながります。

建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。

リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。

本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。

また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。