大成建設のCO2排出量計測・集計システム「T-CARBON/Watch®」の機能のひとつに「現場車両認識AI」があります。スポット入場重機や車両情報を収集する機能で、現場でのCO2排出量を把握するうえで重要な役割を果たしています。

「現場車両認識AI」の開発を担当した同社の技術センター 都市基盤技術研究部 AI研究室長の中村良平氏に、開発に伴うエピソードやAI技術の持つ可能性、建設業界の脱炭素化にAIが果たす役割などについてお話しいただきました。

AI学習用の画像データ収集に奔走

CO2排出量計測・集計システム「T-CARBON/Watch®」。その機能のひとつである「現場車両認識AI」は、現場のゲート付近に設置されたWebカメラの映像をもとに車両を検出し、車両の移動方向から入場または退場を判定するシステムです。この情報を基に1日の車種ごとの入退場記録を作成し、CO2排出量を算定しています。

中村氏が「現場車両認識AI」の開発を始めたのは2021年夏。「T-CARBON/Watch®」の開発を担当していたカーボンニュートラル推進部環境技術室からの依頼がきっかけでした。「私自身も『工事進捗確認システム』のPoCで物体検知AIを利用していたため、相談を受けた際、その知見を活かして社内で開発を進めてみようということになりました」

他部署からのAI開発の依頼は初めて。「比較的短期間で成果を出す必要があり、期待と責任も大きく、個人的に非常にチャレンジングでしたが,同時に脱炭素につながる技術開発で会社や社会に貢献できる可能性に研究者としてやりがいも感じました」

現場車両認識AIの開発に当たっては、まずPoCとして3車種(コンクリートポンプ車、ラフテレーンクレーン、ダンプ車)を対象に、各車種500枚の学習用静止画を複数現場のWebカメラから取得し、アノテーション(ラベル付け)を行いました。この作業は中村氏自身が担当したといいます。「学習用静止画を収集するためにWebカメラの映像を早送りで視聴し、対象車両を見つけ出す作業が特に大変でした。PoCで動作確認と最低限の検出精度を確認できましたが、実用化を見据えた本格的な学習用静止画の収集とアノテーション作業については、私一人では対応しきれないため、グループ会社の協力を得て進めました」

学習用静止画には、検出対象の車両だけでなく、背景や明るさ、天候などの運用時に想定される環境を考慮して、画像のバリエーションを豊富にする必要があります。そのため、全国の様々な地域や用途の建築現場でデータを収集しました。

中村氏は「当初は冬季の現場の学習データが少なかったため、地域によっては夕方の暗い時間帯や積雪のある場合に誤検出が多発し、学習データの偏りを減らして検出精度の汎化性能を高めることに苦心しました」と振り返ります。「現在では、学習用静止画の量と質を充実させるとともに後処理の工夫により、運用に耐えうる精度を実現しています。画像認識AIの処理も当初は計算負荷が大きく、解析にかかるランニングコストが課題でしたが、AIモデルの更新等により現在では想定内に収めることができています」

▼建設現場のスポット入場車両を画像認識AIで検知

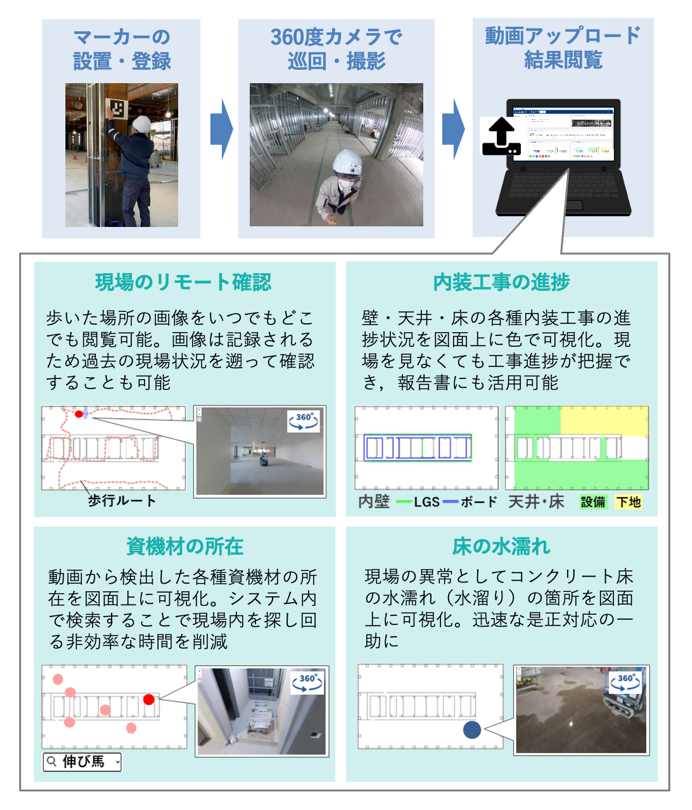

360度カメラとAIで現場確認を効率化

現場車両認識AIの開発を経て、中村氏は現在「360度カメラとAIを用いた工事進捗確認システム」の開発と現場導入を進めています。同システムは、360度カメラで現場内を動画撮影することで内装工事の進捗や資機材の所在を自動で図面化することができ、現場確認をリモートで行えるため、移動時間の短縮や関係者間のスムーズな合意形成を促進します。現場への導入も進んでおり、利用状況によっては1日あたり1時間/人の時短効果が確認されています。

システム開発の背景には、中村氏自身が過去に現場で施工管理業務を担当していた経験があるといいます。「現場確認や資機材管理のために事務所と現場を一日に何度も往復する必要があり、これが日々の業務の中で時間を浪費する大きな要因となっていることを実感しました」。技術センターで得た自身の知識と、現場での経験を重ね合わせることで、AIを使って現場業務の効率化を目指すというモチベーションにつながったと言います。

「この研究開発においても、画像認識AIを構築するために学習用静止画を集める必要があり、開発初期の段階では自ら現場に赴いて地道に写真を撮影・収集しました。今後は、現場業務のさらなる生産性向上を目指し、現場内の撮影を行うためのドローンやロボットの導入を検討していく予定です」

▼実施適用を開始したシステムの概要

出典:大成建設WEBサイト

AI導入に欠かせない現場との連携

建設現場におけるAIの導入について、中村氏は「安全管理、品質管理、工程管理など、施工管理の多くが人の目視に依存しているため、特に画像認識技術との相性が良いと考えられます」と話します。実際に、「T-CARBON/Watch®」における現場車両認識AIや「工事進捗確認システム」における工事進捗および工事用資機材の認識は、画像を基に行われています。画像認識以外のAIの応用として、最適化技術を用いて、例えば現場に集約する人や物の最適配置をAIが立案することも、理論的には可能ではないかといいます。

半面、中村氏は「技術的には実現可能であっても、運用面やコスト面で現場に有用であるとは限りません」と注意を促します。「例えば、建築現場のように空間が壁や床で仕切られている場合、画像認識のために定点カメラを現場内に大量に設置することは非現実的です。研究者として技術に目が行きがちですが、技術開発においては運用やコスト等の出口をしっかりと見極めることを心掛けています」とし、そのためにも現場とのコミュニケーションはとても重要だと強調します。

大成建設では、開発するAIは、基本的に社内での利用を前提としています。内製化の利点として、開発に必要な知識やノウハウを社内に蓄積できること、セキュリティ性の高い現場の画像データを外部に出す必要がないこと、さらにAIの実装や試行、学習データの追加作業を柔軟に進められることが挙げられます。

開発AIの汎化性能の確保が課題

中村氏は建設業におけるAI活用について「一品生産を基本とした労働集約型産業であるため、製造業と比べてAIなどによる自動化や機械化が遅れている」と指摘します。その要因として、建設現場は非常に多様であり、設計(デザイン)、建物用途(オフィス、工場など)、構造種別(鉄骨造やRC造など)、工程(躯体工事,内装工事など)によって状況が変わる点、所長や担当者による計画方法や運営方法の違いなど、属人的な要素も少なくない点などを挙げます。

中村氏はこのような状況においては、開発したAIの汎化性能を確保することが大きな課題だと話します。「例えば、ある現場では画像認識AIの目標精度が達成できても、別の現場では環境の違いにより精度が低くなることがあります。これに対して、AIの適用条件を絞ることも考えられますが、多様性に富んだ建設現場で条件を絞ると、適用先が限られてしまい、各条件に対応するAIを個別に開発するとなると、開発やメンテナンスのコストが増加するため、慎重な対応が必要です。一方で、多種多様な建設現場の中にも、ある程度ルールが決まっていることや、仕様がほぼ統一されているものも存在します。AIの適用先はこれらに向けられるべきだと考えます」

さらに中村氏は、業界特有の課題を根本的に解決するには、現場の在り方そのものを見直す必要があるかもしれないと考えます。「ソフトウェアで人間が読みやすいコードと機械が読みやすいコードがあるように、AIやロボットが活動しやすい現場の作り方を考えることが求められると思います」

AIが広げる脱炭素貢献への可能性

AI開発を行う立場から、中村氏は建設業界の脱炭素化に対してAIにはどのような貢献ができると考えているのでしょうか。「昨今のAI技術は日進月歩で性能が向上し、特に画像認識やデータ解析において、AIが脱炭素に貢献する可能性が広がっています。AIを活用することで、例えば最適な資材配置や作業計画を立てることができ、無駄を減らすことでエネルギー消費を抑え、結果としてCO2排出量の削減につながると考えられます。しかし、生成AIの普及に伴う電力消費量の増加が世界的に懸念されているように、AIの導入に際しては、その利用に対する環境負荷も併せて考慮する必要があると思います。今後はエネルギー効率を意識したグリーンAIの開発が活発になってくると予想されますので、脱炭素を求める上でそのようなAIモデルを選択することが今後求められてくるのではないかと思います」

技術センター 都市基盤技術研究部 AI研究室長 |

※組織名・役職などの情報は取材当時(2025年5月)のものです。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。