SBT(Science Based Targets)とは科学に基づいた温室効果ガス削減目標値のことです。

パリ協定では地球の平均気温上昇を産業化以前と比較して2.0℃未満に抑えることを目標としていますが、このパリ協定が求める⽔準と整合した、企業が設定する温室効果ガス排出削減⽬標値がSBTです。

今回はこのSBTを設定して申請し、認定を取得するための手順を解説いたします。

目次

SBT認定の種類と業種ごとの申請費用

SBT認定を申請する前の段階としてコミットメントを行うことがあります。コミットメントは2年以内に目標値を設定しSBT認定を受けることを宣言することであり、費用はかからず期間内に認定を受けなくても罰則もありません。

しかし、宣言した以上実行する必要が出てきますので、SBT認定を申請する意思のある企業がコミットメントを行います。

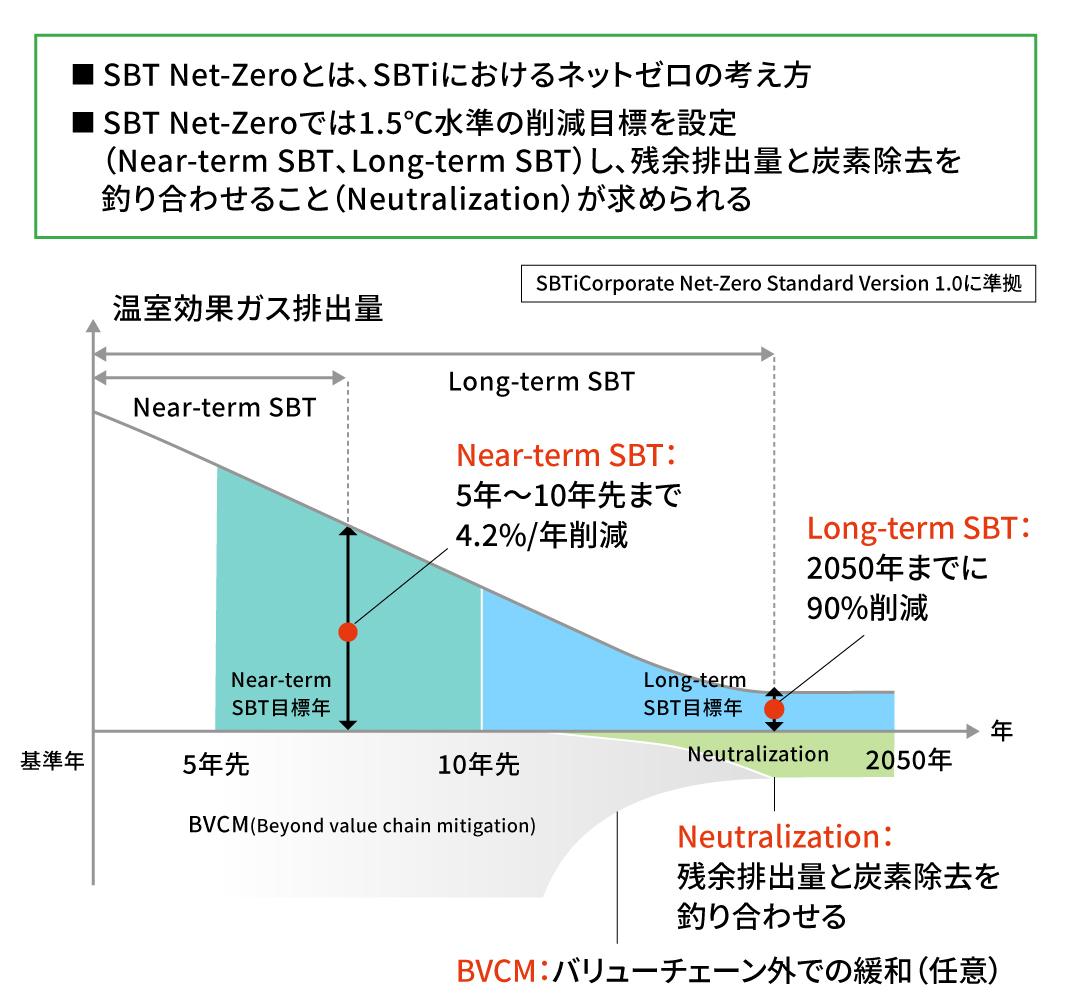

審査を経て認定されるSBTはNear-term SBTおよびNet-zero SBTの二種類です。Near-term SBTは申請した年から5~10年の間に設定されたNear-term SBT⽬標年までに毎年基準年排出量から4.2%ずつ削減していきます。また、Net-zero SBTは2050年までに排出基準年の90%削減を目標としています。

(画像出典:環境省「【参考②】SBT Net-Zero」)

>Near-term SBTについては「SBTの取り組み ~脱炭素経営の基本と始め方~」の記事でも詳しく解説しています。

SBT認定の申請にかかる費用のまとめ

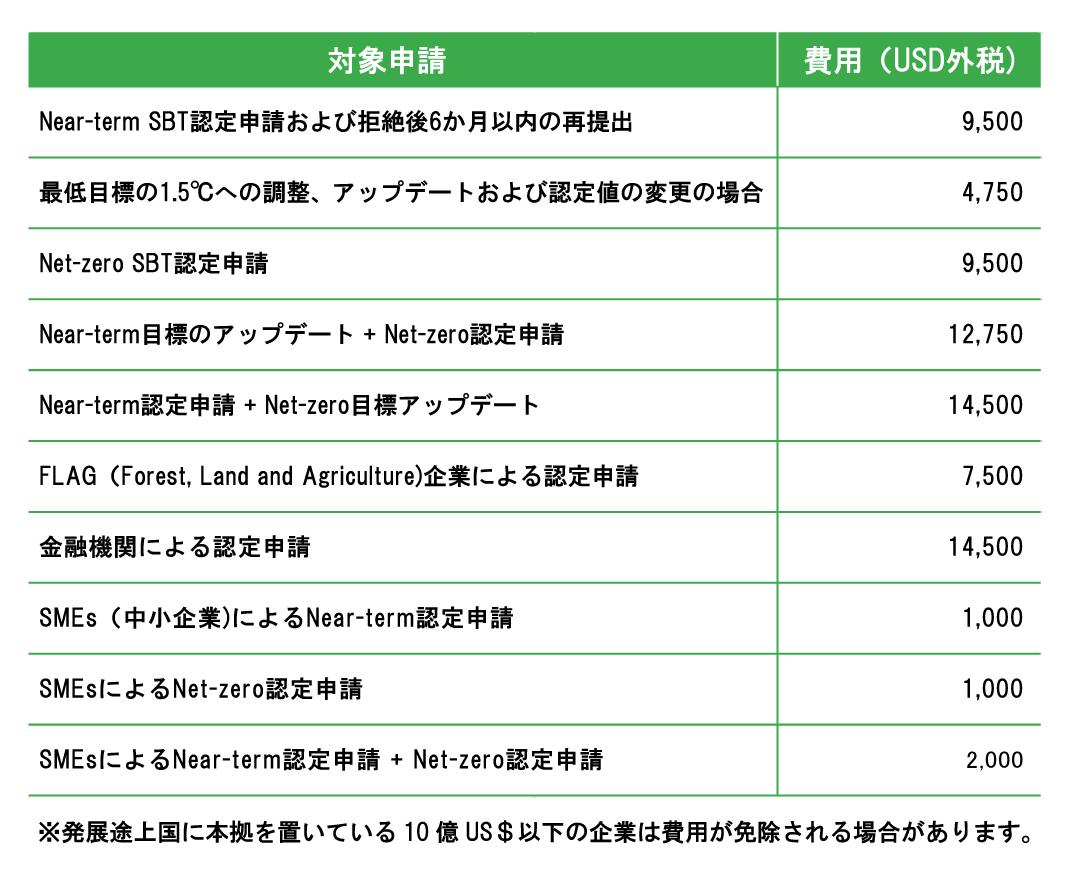

SBTiにSBT認定を申請する際にかかる費用を下の表にまとめました。一般的な大企業ではNear-termおよびNet-zeroの認定申請にかかる費用は共に9,500USDです。しかし、FLAG企業、つまり森林や土地、農業に関わる企業については7,500USDと安く、一方で金融機関については14,500USDと高額になっています。

SMEs(中小企業)については認定手順が簡略化されているために1,000USDと非常に安く、中小企業に参加を促しています。

SBTiにおけるSMEsとは従業員数が500人未満であることが1つの条件ですが、500人未満でも金融機関や石油およびガス会社は除かれます。

SBTiに認定されるための要件

①SBTi要件の全てを満たすことが必須(must)

https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-criteria.pdf

+

下記の3つの基準に従うことが必須(must)

②GHGプロトコル企業基準

https://ghgprotocol.org/corporate-standard

+

③Scope2ガイダンス

https://ghgprotocol.org/scope-2-guidance

+

④企業バリューチェーン(Scope3)算定報告基準

https://ghgprotocol.org/corporate-value-chain-scope-3-accounting-and-reporting-standard

※上記の他にSBTi要件への適合性を判断するための目標審査プロトコルもSBTが用意しています。

https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Target-Validation-Protocol.pdf

中小企業がSBT認定を取得するメリット

中小企業がSBT認定を取得することで様々なメリットが受けられます。信頼性向上やコスト削減、資金調達面などのメリットを詳しく解説します。

顧客や取引先からの信頼性向上

中小企業におけるSBT認定の取得により、企業は環境配慮に対する真摯な姿勢を明確に示せるほか、脱炭素を重視する取引先との関係構築でアドバンテージを得られます。大手企業が自社の温室効果ガス削減目標を達成する際、サプライチェーン全体からの排出量削減が欠かせない要素です。

SBT認定を保有する中小企業は、脱炭素を目指す大企業のパートナーとして選ばれやすくなり、長期的な取引関係の構築につながる可能性が高まります。また、SBTは国際的に認められた認証制度であるため、信頼性は国境を越えて通用することもメリットです。

海外展開を検討している中小企業にとっては、グローバル市場での信頼獲得に役立つ重要なツールとなり得ます。

燃料代や光熱費の削減によるコスト削減効果

中小企業がSBT認定を取得する過程で得られるメリットの1つが、運営コストの削減効果です。温室効果ガス排出量の削減目標を達成するためには、企業は必然的に省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導入など具体的な施策を実行しなければなりません。

LED照明への切り替えや高効率設備の導入、断熱性能の向上など省エネ施策により、電気料金の削減が実現できます。さらに、太陽光発電システムの設置などの創エネ対策を導入すれば、エネルギー調達コストの長期的な安定化も図れます。

特に昨今のエネルギー価格の高騰を考慮すると、コスト削減効果は企業の収益性改善に直結する重要な要素です。初期投資は必要ですが、中長期的な視点で見れば投資回収効果が期待でき、企業の財務基盤強化につながります。

継続的なCO2削減とコスト削減

SBT認定取得を対外的に公表することにより、社員一人ひとりの環境意識が大幅に向上し、職場全体に前向きな変化が生まれることで継続的なCO2削減を目指せます。従業員の意識変革により、現場レベルでの創意工夫が活発化します。

社員からエネルギー使用量削減に向けた具体的な提案が数多く寄せられるようになり、業務プロセスの見直しや新しい技術導入のアイデアが生まれやすくなることがメリットです。現場発のイノベーションは、経営陣だけでは気づかない改善点を発見し、実践的な解決策を提供してくれます。

結果として、CO2削減とコスト削減が自然に両立する好循環が企業内に根付き、持続可能な経営基盤の構築が実現されます。

資金調達の優遇措置

SBT認定は企業の環境への真摯な取り組みを客観的に証明する国際的な指標として機能します。SBT認定により、中小企業は自社の持続可能性と将来性を具体的な形で投資家に示せるため、ESG投資の対象として認識される可能性が高まることがメリットです。

また、金融機関も融資判断で企業の持続可能性の観点から環境配慮を重視する傾向が強まっているため、SBT認定企業は低金利での融資や環境配慮型の金融商品へのアクセスが容易になることが期待できます。

さらに、政府系金融機関による環境関連の補助金や助成金制度でも、認定取得が有利な条件として評価されます。SBT認定は中小企業の資金調達力を多角的に強化し、事業拡大の機会創出に寄与する重要な要素です。

中小企業がSBT認定を取得する際のデメリット

中小企業がSBT認定を取得する際には、次に示すデメリットに注意しなければなりません。

- リソース不足によるデータ収集や分析の負担

- 長期的なコミットメントの必要性

- 目標未達成時の信頼性低下リスク

- 認定取得および維持にかかるコスト負担

それぞれのデメリットを把握した上でSBT認定に取り組んでみてください。

リソース不足によるデータ収集や分析の負担

中小企業がSBT認定取得を検討する際の課題の1つが、リソースとの兼ね合いです。認定取得には企業活動全般にわたる温室効果ガス排出量の正確な測定と継続的な監視が不可欠であり、相当な時間と労力を要します。

特に、複雑なデータ収集と分析業務が時間を取られる要因です。電力使用量、燃料消費量、物流による排出量など、多岐にわたる情報を体系的に整理し、国際基準に準拠した形で算出しなければなりません。さらに、削減目標の設定や進捗管理のための報告書作成も求められ、専門的な知識と継続的な取り組みが必要です。

多くの中小企業では、日常業務に追われる中で新たな業務を担当する専任スタッフを配置することが困難です。結果として、認定取得への意欲はあっても、実際の実行段階で躊躇せざるを得ない企業が少なくありません。

長期的なコミットメントの必要性

SBT認定は一度取得すれば完了するものではなく、むしろ取得後からが本格的な責任の始まりといえます。企業は設定した削減目標に向けて、長いスパンで確実な成果を出し続けなければなりません。

定期的な進捗報告やデータの更新、目標値の見直しなどの業務を継続的に実行する必要があり、専門的な知識を持つ人材の確保と維持が求められます。また、削減目標達成のための設備投資や業務改善施策も段階的に実施していく必要があります。

中小企業にとって特に厳しいのは、事業環境の変化に柔軟に対応しながらも、環境目標への取り組みを維持し続けることです。

目標未達成時の信頼性低下リスク

SBT認定を取得することで企業は環境への積極的な姿勢を社会に表明することになりますが、同時に設定した削減目標を確実に達成する責任も背負います。ステークホルダーからは、単に環境目標を設定しただけでなく、実際に成果を出すことが期待されます。

もし削減目標を達成できなかった場合、「環境への取り組みが表面的だった」「実行力に欠ける企業」など否定的な評価を受ける可能性があるため注意が必要です。信頼失墜は、取引先との関係悪化や新規顧客獲得の困難、投資家からの資金調達への悪影響など、企業経営全般にわたって深刻な問題を引き起こしかねません。

中小企業の場合、大企業と比較してブランド力や資金力に限りがあるため、一度失った信頼を回復することは極めて困難です。

認定取得および維持にかかるコスト負担

SBT認定取得には、申請時に必要な手数料が基本コストとして発生します。また、多くの中小企業では内部に専門知識を持つ人材が不足しているため、外部コンサルタントの支援を受けることが現実的な選択肢です。そのため、コンサルティング料金が申請手数料に加算され、コストが増加します。

さらに、認定取得後も定期的な進捗報告やデータ分析、目標見直しなどの業務を外部に委託する場合、年間を通じて維持費用が必要です。温室効果ガス排出量の測定システム導入や、削減目標達成のための設備投資も必要になる可能性があります。

売上規模の小さな中小企業にとって費用は負担となり、他の重要な投資機会を犠牲にするリスクも考慮しなければなりません。費用対効果を慎重に検討した上での判断が求められます。

コミットメントおよび大企業、SMEs(中小企業)のSBT申請手順

SBT認定の申請は業種や規模により異なっていますが、金融機関やFLAG以外の大企業は今回説明する手順を踏むことになります。中小企業に関しては大企業よりも費用が安く、容易なルートが準備されていますのでこちらも合わせて説明いたします。

のSBT申請手順-1.jpg)

(任意)コミットメントの申請手順

コミットメントはSBTiのホームページの登録フォームよりオンラインで登録を行った後、コミットメントレターを提出します。

コミットメントレターはpdfファイルで作られており、SBTiのWebサイトにある以下のURLからダウンロードできます。

>「SBT-Commitment-Letter.pdf」のダウンロードはこちらから

記入欄は少なく、宣言内容にチェックを入れると共に企業名、国名、日付を入力し署名をするだけです。

これをSBT事務局に提出すると「コミット」、つまり2年以内にSBTを設定し、認定を受けると宣言したことになります。

Near-Term SBT認定の申請手順

Near-Term SBT認定の申請書類は59ページのワードファイルで、構成は以下のとおり多岐にわたっています。このため、様々な情報を事前に準備しておく必要があります。

1.一般情報

1.1. 検証リクエスト

1.2. 一般情報

2.セクション名

2.1. 温室効果ガスのインベントリ一般質問

2.2. Scope1とScope2の質問

2.3. Scope3の質問

2.4. 除外事項

2.5. 森林、土地、農業(FLAG)の質問

2.6. バイオエネルギーの質問

2.7. 温室効果ガスのインベントリデータ

3.目標値情報

3.1. 提出された目標値

4.進捗報告

5.サポート文書

6.契約と費用請求情報

>「SBTi Target Submission Form」のダウンロードはこちらから

この申請書類を完成させて提出することになります。申請から認定までの手順は以下のとおりです。

- 温室効果ガスプロトコル(The Greenhouse Gas Protocol)や各種ガイドラインを参照してScope1から3までの排出量の計算を行います。

- 排出基準年および目標年を定め、排出削減計画を立ててNear-term SBTを定めます。

- 申請書類を完成させて提出すると共に費用を支払います。

- 審査が行われ、提出から30日以内に認定か拒絶かの回答があり、拒絶の場合は理由が書かれています。

ただし、FLAG企業や金融機関、石油およびガス会社は別途定められている手順に従う必要がありますので注意しなければなりません。

他にも再エネ電⼒証書やバーチャルPPAを利⽤しながら再エネ使用率を2025年までに85%、2030年までに100%となるように計画し、経済的原単位や物理的原単位の削減も行う必要がありますので、調査や申請書類の作成には高度な専門知識が必要です。

Net-Zero SBT認定の申請手順

Net-Zero SBTはNear-Term SBTをさらに発展させて2050年のゼロエミッションを目指します。

Net-Zero SBT認定取得のためにはNear-Term SBTが必要ですので、Net-Zero SBT認定申請の前にNear-Term SBTを定める必要があります。

Net-Zero SBT認定の申請手順は途中まではNear-Term SBT認定申請の流れと同じですが、Near-Term SBTを設定した後に長期的な削減目標値であるLong-Term SBTを設定する必要があります。

このため、Net-Zero SBT はNear-Term SBT認定を取得した後、もしくはNear-Term SBT認定と同時に申請します。

Long-Term SBTの目標年は一般的には2050年ですが、2050年よりも早くても構いません。

また、Long-term SBTのScope1と2に関してはサプライチェーン全体の排出量の95%、Scope3では90%が含まれている必要がありますので、サプライチェーンのほぼ全ての排出量を把握しなければなりません。

Long-term SBT が設定できたらNet-Zero SBT認定の申請書類の作成を行います。

Net-Zero SBT認定の申請は、34ページのワードファイルに加えて2つの専用のエクセルファイルに排出量等の必要な情報を記載します。

Near-Term SBT申請書類と Net-Zero SBTの設定ガイダンスはSBTiのホームページに準備されています。

>「GETTING STARTED GUIDE FOR SCIENCEBASED TARGET SETTING」はこちらから

中小企業(SMEs)による申請手順

中小企業によるSBT認定申請は大企業に比べて簡素化されていますので、大企業に比べて申請をしやすくなっています。

しかし、サイトは全て英文で書かれており、申請書類も英語で作成しなければならず、初めて申請を行う場合はどうしていいか分からず戸惑うかもしれません。

このような申請に不安をお持ちの際は是非ともリバスタにお任せください。リバスタでは具体的な手順など丁寧にご説明し、失敗のないようにしっかりとサポートいたします。

中小企業によるSBT認定の申請サポートは申請経験の豊富なリバスタへ是非ともご相談ください。

SBT認定取得後の活用方法と企業価値向上

企業ブランディングの観点では、SBT認定は差別化要因として活用できます。Webサイトや営業資料、展示会での企業紹介で、国際的に認められた環境への取り組みを具体的に示すことで、競合他社との明確な差別化が可能です。

取引関係においては、認定取得により企業の信頼性と将来性が客観的に証明されるため、既存取引先との関係深化や新規開拓で有利な立場を築けます。大手企業のサプライチェーン選定基準が環境配慮を重視する中、SBT認定企業は優先的なパートナーとして選ばれやすくなる傾向があります。

また、ESG投資の拡大により、金融機関や投資家からの評価向上も企業価値向上につながるポイントです。さらに、認定取得プロセスを通じて培われた社内の環境意識こそが、持続可能な企業価値向上の原動力となり得ます。

まとめ

中小企業によるSBT認定を申請するためのガイダンス等の資料はSBTiにより数多く準備されています。しかし、全て英語で書かれているので申請を行うためには英語で書かれた文章を理解すると共に、目標値設定のための専門知識が要求されます。

このため、申請に自信がない、とお考えの担当者様も多くおられます。そのような場合は是非ともリバスタへご相談ください。

集計方法から申請のサポート(英文含む)・認定取得後の対応まで責任を持って、御社のCO2排出量削減に貢献いたします。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。