現在、多くの企業が企業活動で排出される温室効果ガス(GHG)の削減に努めていますが、その中で特にCO2削減にあたっての指標としてサプライチェーン排出量がよく用いられています。

このサプライチェーン排出量はScope1、2、3に分かれており、特にScope3に分類される排出量の削減に注目が集まっています。Scope1から3の分類方法はGHGプロトコルイニシアチブにより提唱され、現在はCO2排出量の算定と報告に広く用いられています。

今回は脱炭素の取り組みにおけるScope3の計算事例とサプライチェーン排出量に基づいて排出削減目標を定めている企業の取り組みをご紹介します。

目次

サプライチェーン排出量とScopeとは?

サプライチェーンとは、ある製品を製造する際に使用する素材、部品の製造から輸送、工場での製造、製品の使用、廃棄までの一連の繋がりを言います。

それぞれの工程でCO2が発生しており、このサプライチェーンにおける様々な活動を排出源により分類したものがScopeです。

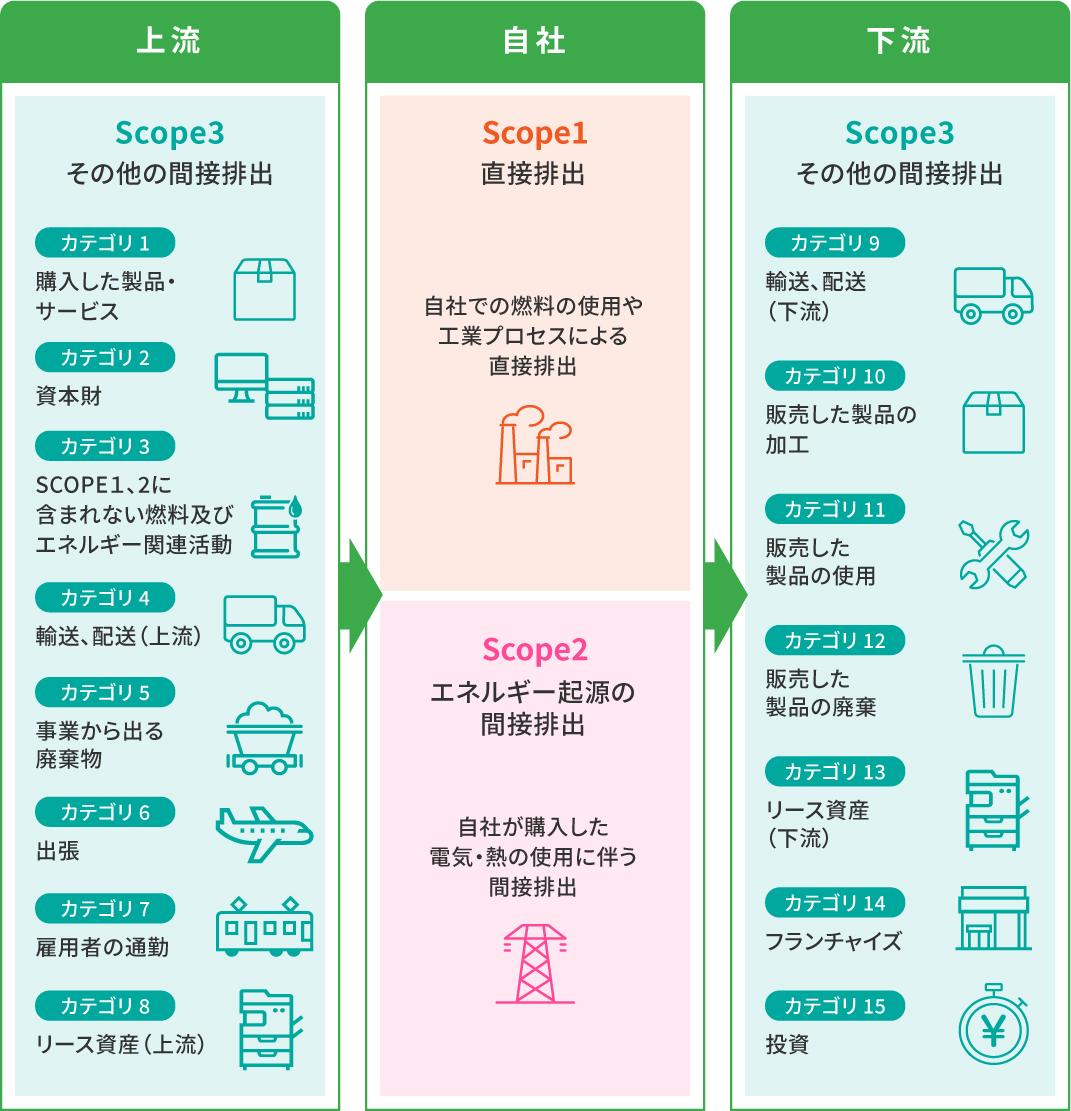

Scopeは1から3まであり、Scope1は化石燃料の燃焼させた場合など、自社で直接排出することを、Scope2はエネルギー起源の間接排出、つまり自社が購入した電気や熱、蒸気による排出を、Scope3がScope2以外の間接排出をそれぞれ指しています。

サプライチェーン排出量は、これらScopeごとに算出された排出量を全て足し合わせることで計算されます。

Scope3 15のカテゴリ分類について

Scope3は上流と下流に分類されており、15のカテゴリが設定されています。

自社のサプライチェーン排出量を計算する際には、それぞれの企業活動が15のカテゴリの内のどれに属しているか確認する必要があります。

このため、自社の排出量を算定するときに最も複雑な計算が必要になるのがこのScope3であり、建設業など業種によってはScope3がサプライチェーン排出量の大部分を占めますので注目されています。

引用:環境省「SBT等の達成に向けた GHG排出削減計画策定ガイドブック」

一方で、ある活動がどのScopeに分類されるか判断が難しい場合があります。

例えば、社有車を運転した際の排出はどれにあたるでしょうか?これはScope3のカテゴリ4の輸送や9の配送にあたりそうですが、実はこちらはScope1の直接排出に分類されます。

さらに、A社がB社に商品を配送した場合、配送の際に排出された分はA社とB社それぞれで計上されることになります。

なぜなら、サプライチェーン排出量はA社とB社がそれぞれ算出するからです。

つまり、複数の企業間で排出が重複する場合が出てきますが、このような場合は重複したままそれぞれの企業が計上していきます。

一見すると誤りがありそうですが、実は問題ありません。

あくまで自社のサプライチェーン排出量を知り、どのカテゴリの排出が多いかを見える化し、自社のサプライチェーン全体の排出量を把握し管理し、削減目標を設定し実行するという目的で使用されるので、他社と重複してもこの目的には支障が出ないからです。

この他にも、バイオマス燃料を購入して自社で発電した場合は排出のカウントはなされないことや、カーボンオフセットを行った場合はScopeの排出削減には組み込まずScopeとは別に報告するなど、細かいガイドラインが環境省によって定められていますので、サプライチェーン排出量の算出の際には注意が必要です。

関連記事:【建設業界向け】建設業界で排出割合の大きなScope3カテゴリの算出範囲と算出方法ガイド

Scope3のカテゴリごとの計算方法

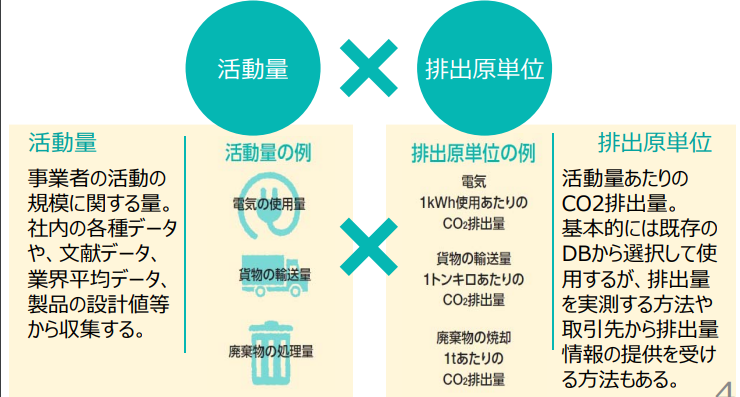

Scope3の算定は、15の異なるカテゴリに分けて行われます。15のカテゴリは、事業活動に関連する間接的なCO2排出を包括的に評価するものです。各カテゴリのCO2排出量は、「活動量 × 排出原単位」の基本式を用いて計算されます。

ここでの「活動量」とは、事業者の活動の規模を示す数値であり、例えば使用される電気の量、輸送される貨物の量、処理される廃棄物の量などが該当します。一方、「排出原単位」とは、それぞれの活動量に対するCO2の排出量を意味します。例えば電気の場合、1kWhあたりのCO2排出量が排出原単位として使用されます。

カテゴリごとに計算を行うことで、事業が環境に与える影響の全体像を把握し、より効果的な環境対策を策定することができます。カテゴリごとに算出されたCO2排出量を合計することで、企業のScope3排出量が全体として算定されます。

関連記事:【建設業界向け】誰が計算する? Scope3 のカテゴリごとの計算方法を徹底解説!

企業のサプライチェーン排出量削減事例

現在、建設業界でも大手企業を始めとして様々な企業がサプライチェーン排出量の算出を行うようになっています。そして、算出された排出量に基づいて、ゼロエミッションに向けた計画を立てていますので、その実施例をご紹介いたします。

鹿島建設株式会社の取り組み

建設物のライフサイクルCO2排出は、建材製造時CO2が中心のサプライチェーン上流排出、施工時CO2が中心の自社排出、建物運用時CO2が中心のサプライチェーン下流排出があります。

施工時CO2(スコープ1、2)はライフサイクル全体の3%程度ですが、建設会社として直接的な責任があるため施工現場を中心に主体的な削減活動を実施します。

ライフサイクルCO2排出の多くを占めるのはサプライチェーン排出(スコープ3)です。この削減は鹿島グループだけでは難しく、建材メーカーや発注者などの関係他社との協働が必要となります。

引用:脱炭素|鹿島建設株式会社

株式会社大林組の取り組み

現在、国内住宅用木構造材市場は、価格や強度などの点から大半が外国産材製品で占められており、国内の豊富な森林資源は伐期を迎えてもその多くが有効活用されていません。

本事業では、輸入材に劣らない品質を有するトドマツなどの北海道産原木を使用した住宅用木構造材を製造・販売します。また、流通量の確保とコスト縮減を図るため大型機械を導入し、大量生産を実現します。これにより、品質・価格・流通量で輸入材に対抗でき、住宅メーカー各社が取り組む国産材の活用にも寄与できます。

大林グループは、「Obayashi Sustainability Vision 2050」を策定し、「地球・社会・人」のサステナビリティの実現に取り組んできました。その施策の一つとして、木造・木質化建築におけるサプライチェーン全体を最適化する循環型ビジネスモデル「Circular Timber Construction®」を掲げ、川中に位置する製材事業だけでなく、川上の林業支援事業(植林・育林)にも取り組む方針です。また、非住宅木造建築市場における木材需要が拡大した際は、新会社でもCLTなどの非住宅用木構造材の製造も検討し、川下に当たる非住宅木造木質化建築事業も強化していきます。

中部電力グループは、「経営ビジョン2.0」の実現に向けた地域インフラ事業の一つとして森林事業への参画を掲げています。森林事業への参画を通して、CO2吸収や生物多様性をはじめとした森林の多面的機能向上による流域環境への貢献、林業木材産業の収益性向上や雇用創出による地域経済への貢献、木材利用促進や脱炭素価値など多様な価値のお客さまへの提供に取り組んでいきます。今後、道内林業関係者のみなさまとの協議を通じて、森林事業の参画に向け、引き続き検討を進めていきます。

引用:サイプレス・スナダヤと中部電力が合弁会社を設立し、2027年4月をめどに北海道で住宅用木構造材の生産、販売事業を開始|株式会社大林組

大和ハウス工業の取り組み

弊社は、スコープ3(事業者の活動に関連する他社の排出)のカテゴリー1(原材料調達)におけるCO2排出量が全体の6割を占めています。そこで「トッパングループCSR調達ガイドライン」の中で、取引先への遵守を要請する基準を示しています。調達部門が、取引先に対して「調達基本方針」に沿った適切な対応を取っているかのモニタリングを年一回、偏りを発生させない様 、調達先を「用紙、板紙」「材料」「設備・フィルム」の3カテゴリーに分け、3年周期で実施しています。また大和ハウス工業のサプライヤー会員として勉強会に参加し、自社のCO2削減の事例を紹介するなど積極的に連携をとっています。

自社で排出するサプライチェーン排出量(スコープ1、スコープ2)についても、2030年までに2017年比で30%削減する目標(SBT認定済)を掲げています。またスコープ3についても世の中の変化に合わせ、試行錯誤しながら脱炭素型の製品開発を進めていきたいと思います。

引用:サプライチェーンの協働力で気候変動・森林破壊を食い止める|大和ハウス工業株式会社

まとめ

脱炭素を推進するにあたっては、サプライチェーン排出量を用いることで削減目標が立てやすくなります。

排出量の計算自体は原単位が分かればそれほど難しくないですが、カテゴリごとに様々な注釈が存在しているので最初のカテゴリ分けや適切な原単位の選択などで苦労することが予想されます。

一度ひな形を作り、運用できれば後は毎年数字をアップデートすればいいので随分と楽になります。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。